Головной мозг – важнейший орган ЦНС, с точки зрения физиологии, состоящий из множества нервных клеток и отростков. Орган представляет собой функциональный регулятор, отвечающий за выполнение всевозможных процессов, которые происходят в организме человека. На данный момент продолжается изучение структуры и функций, но и сегодня нельзя сказать о том, что орган изучен хотя бы наполовину. Схема строения самая сложная, если сравнивать с другими органами человеческого организма.

Мозг состоит из серого вещества, представляющего собой грандиозное количество нейронов. Он покрыт тремя различными оболочками. Вес варьируется от 1200 до 1400 г. (у маленького ребенка – примерно 300-400 г). Вопреки распространенному мнению, размеры и вес органа никак не влияют на интеллектуальные способности индивида.

Интеллектуальные способности, эрудиция, работоспособность – всё это обеспечивается качественные насыщением сосудов мозга полезными микроэлементами и кислородом, что орган получает исключительно с помощью кровеносных сосудов.

Все отделы головного мозга должны работать максимально слажено и без нарушений, потому что от качества этой работы будет зависеть и уровень жизни человека. В этой области повышенное внимание отведено клеткам, передающим и формирующим импульсы.

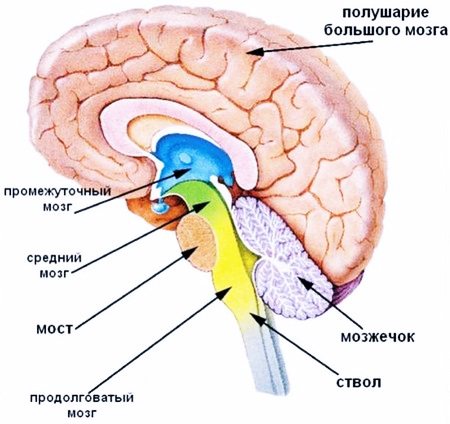

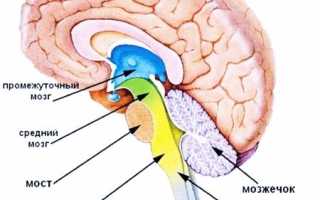

Кратко можно рассказать о следующих важных отделах:

- Продолговатый. Регулирует обмен веществ, проводит анализ нервных импульсов, обрабатывает полученную информацию от глаз, ушей, носа и других органов чувств. В данном отделе находятся центральные механизмы, отвечающие за формирование голода и жажды. Отдельно стоит отметить координацию движений, которая также находится в зоне ответственности продолговатого отдела.

- Передний. В состав этого отдела входят два полушария с серым веществом коры. Данная зона отвечает за множество важнейших функций: высшая психическая деятельность, формирование рефлексов на раздражители, демонстрация человеком элементарных эмоций и создание характерных эмоциональных реакций, сосредоточение внимания, деятельность в сфере познания и мышления. Также принято считать, что здесь располагаются центры удовольствия.

- Средний. В состав входят большие полушария, промежуточный мозг. Отдел несет ответственность за двигательную активность глазных яблок, формирование мимики на лице человека.

- Мозжечок. Выступает в качестве связующей части между мостом и задним мозгом, выполняет множество важных функций, о которых будет сказано далее.

- Мост. Большой отдел мозга, включающий в себя центры зрения и слуха. Он выполняет огромное количество функций: настройка кривизны хрусталика глаза, размеры зрачков в различных условиях, поддержание равновесия и устойчивости тела в пространстве, формирование рефлексов при воздействии раздражителей для защиты организма (кашель, рвота, чихание и т.д.), контроль над сердцебиением, работа сердечно-сосудистой системы, помощь в функционировании других внутренних органов.

- Желудочки (всего 4 штуки). Наполнены спинномозговой жидкостью, защищают наиболее важные органы ЦНС, создают ликвор, стабилизируют внутренний микроклимат ЦНС, выполняют фильтрующие функции, контролируют циркуляцию ликвора.

- Центры Вернике и Брока (отвечают за речевые способности человека – распознавание речи, ее понимание, воспроизведение и т.д.).

- Мозговой ствол. Выделяющийся отдел, который представляет собой достаточно длинное образование, продолжающее спинной мозг.

Все отделы в целом отвечают также за биоритмы – это одна из разновидностей спонтанной фоновой электрической активности. Подробно рассмотреть все доли и отделы органа можно с помощью фронтального среза.

Распространено мнение, что мы используем возможности своего мозга на 10 процентов. Это заблуждение, т.к. те клетки, которые не участвуют в функциональной деятельности, попросту отмирают. Поэтому мозг нами используется на 100%.

КЛЕТКИ МОЗГА

Клетки ЦНС называются нейронами; их функция – обработка информации. В мозгу человека от 5 до 20 млрд. нейронов. В состав мозга входят также глиальные клетки, их примерно в 10 раз больше, чем нейронов. Глия заполняет пространство между нейронами, образуя несущий каркас нервной ткани, а также выполняет метаболические и другие функции.

Нейрон, как и все другие клетки, окружен полупроницаемой (плазматической) мембраной. От тела клетки отходят два типа отростков – дендриты и аксоны. У большинства нейронов много ветвящихся дендритов, но лишь один аксон. Дендриты обычно очень короткие, тогда как длина аксона колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров. Тело нейрона содержит ядро и другие органеллы, такие же, как и в других клетках тела (см. также КЛЕТКА).

Продолговатый и средний мозг: строение и функции

Продолговатый и средний мозг вместе называют стволом. В них располагаются несколько жизненно важных центров:

- защитные рефлексы (кашель, чихание);

- регуляция дыхания;

- регуляция сосудистого тонуса;

- регуляция дыхательной системы;

- ориентировочные рефлексы.

Итак, продолговатый мозг – это жизненно важный орган. Соответственно, если происходит травма продолговатого мозга, то человек умирает очень быстро из-за повреждения дыхательного центра.

Это интересно: хромосомы человека, их количество у здорового человека?

Нервные импульсы.

Передача информации в мозгу, как и нервной системе в целом, осуществляется посредством нервных импульсов. Они распространяются в направлении от тела клетки к концевому отделу аксона, который может ветвиться, образуя множество окончаний, контактирующих с другими нейронами через узкую щель – синапс; передача импульсов через синапс опосредована химическими веществами – нейромедиаторами.

Нервный импульс обычно зарождается в дендритах – тонких ветвящихся отростках нейрона, специализирующихся на получении информации от других нейронов и передаче ее телу нейрона. На дендритах и, в меньшем числе, на теле клетки имеются тысячи синапсов; именно через синапсы аксон, несущий информацию от тела нейрона, передает ее дендритам других нейронов.

В окончании аксона, которое образует пресинаптическую часть синапса, содержатся маленькие пузырьки с нейромедиатором. Когда импульс достигает пресинаптической мембраны, нейромедиатор из пузырька высвобождается в синаптическую щель. Окончание аксона содержит только один тип нейромедиатора, часто в сочетании с одним или несколькими типами нейромодуляторов (см. ниже Нейрохимия мозга).

Нейромедиатор, выделившийся из пресинаптической мембраны аксона, связывается с рецепторами на дендритах постсинаптического нейрона. Мозг использует разнообразные нейромедиаторы, каждый из которых связывается со своим особым рецептором.

С рецепторами на дендритах соединены каналы в полупроницаемой постсинаптической мембране, которые контролируют движение ионов через мембрану. В покое нейрон обладает электрическим потенциалом в 70 милливольт (потенциал покоя), при этом внутренняя сторона мембраны заряжена отрицательно по отношению к наружной. Хотя существуют различные медиаторы, все они оказывают на постсинаптический нейрон либо возбуждающее, либо тормозное действие. Возбуждающее влияние реализуется через усиление потока определенных ионов, главным образом натрия и калия, через мембрану. В результате отрицательный заряд внутренней поверхности уменьшается – происходит деполяризация. Тормозное влияние осуществляется в основном через изменение потока калия и хлоридов, в результате отрицательный заряд внутренней поверхности становится больше, чем в покое, и происходит гиперполяризация.

Функция нейрона состоит в интеграции всех воздействий, воспринимаемых через синапсы на его теле и дендритах. Поскольку эти влияния могут быть возбуждающими или тормозными и не совпадать по времени, нейрон должен исчислять общий эффект синаптической активности как функцию времени. Если возбуждающее действие преобладает над тормозным и деполяризация мембраны превышает пороговую величину, происходит активация определенной части мембраны нейрона – в области основания его аксона (аксонного бугорка). Здесь в результате открытия каналов для ионов натрия и калия возникает потенциал действия (нервный импульс).

Этот потенциал распространяется далее по аксону к его окончанию со скоростью от 0,1 м/с до 100 м/с (чем толще аксон, тем выше скорость проведения). Когда потенциал действия достигает окончания аксона, активируется еще один тип ионных каналов, зависящий от разности потенциалов, – кальциевые каналы. По ним кальций входит внутрь аксона, что приводит к мобилизации пузырьков с нейромедиатором, которые приближаются к пресинаптической мембране, сливаются с ней и высвобождают нейромедиатор в синапс.

Затылочные

В затылочных долях перерабатывается зрительная информация. Именно этими долями головного мозга мы фактически «видим». Они считывают сигналы, которые поступают от глаз. Затылочная доля отвечает за обработку информации о форме, цвете, движении. Затем теменная доля превращает эту информацию в изображение трехмерного характера.

Если человек перестает узнавать привычные предметы или близких людей, это может сигнализировать о нарушении работы затылочной или височной доли мозга. Мозг при ряде заболеваний утрачивает способность обрабатывать полученные сигналы.

Миелин и глиальные клетки.

Многие аксоны покрыты миелиновой оболочкой, которая образована многократно закрученной мембраной глиальных клеток. Миелин состоит преимущественно из липидов, что и придает характерный вид белому веществу головного и спинного мозга. Благодаря миелиновой оболочке скорость проведения потенциала действия по аксону увеличивается, так как ионы могут перемещаться через мембрану аксона лишь в местах, не покрытых миелином, – т.н. перехватах Ранвье. Между перехватами импульсы проводятся по миелиновой оболочке как по электрическому кабелю. Поскольку открытие канала и прохождение по нему ионов занимает какое-то время, устранение постоянного открывания каналов и ограничение их сферы действия небольшими зонами мембраны, не покрытыми миелином, ускоряет проведение импульсов по аксону примерно в 10 раз.

Только часть глиальных клеток участвует в формировании миелиновой оболочки нервов (шванновские клетки) или нервных трактов (олигодендроциты). Гораздо более многочисленные глиальные клетки (астроциты, микроглиоциты) выполняют иные функции: образуют несущий каркас нервной ткани, обеспечивают ее метаболические потребности и восстановление после травм и инфекций.

Черепно-мозговые нервы

Как и от спинного, от головного мозга отходят нервы, и их 12 пар:

- обонятельный нерв;

- зрительный нерв;

- глазодвигательный нерв;

- блоковый нерв;

- тройничный нерв;

- отводящий нерв;

- лицевой нерв;

- преддверно-улитковый нерв;

- языкоглоточный нерв;

- блуждающий нерв;

- добавочный нерв;

- подъязычный нерв.

Головной мозг

КАК РАБОТАЕТ МОЗГ

Рассмотрим простой пример. Что происходит, когда мы берем в руку карандаш, лежащий на столе? Свет, отраженный от карандаша, фокусируется в глазу хрусталиком и направляется на сетчатку, где возникает изображение карандаша; оно воспринимается соответствующими клетками, от которых сигнал идет в основные чувствительные передающие ядра головного мозга, расположенные в таламусе (зрительном бугре), преимущественно в той его части, которую называют латеральным коленчатым телом. Там активируются многочисленные нейроны, которые реагируют на распределение света и темноты. Аксоны нейронов латерального коленчатого тела идут к первичной зрительной коре, расположенной в затылочной доле больших полушарий. Импульсы, пришедшие из таламуса в эту часть коры, преобразуются в ней в сложную последовательность разрядов корковых нейронов, одни из которых реагируют на границу между карандашом и столом, другие – на углы в изображении карандаша и т.д. Из первичной зрительной коры информация по аксонам поступает в ассоциативную зрительную кору, где происходит распознавание образов, в данном случае карандаша. Распознавание в этой части коры основано на предварительно накопленных знаниях о внешних очертаниях предметов.

Планирование движения (т.е. взятия карандаша) происходит, вероятно, в коре лобных долей больших полушарий. В этой же области коры расположены двигательные нейроны, которые отдают команды мышцам руки и пальцев. Приближение руки к карандашу контролируется зрительной системой и интерорецепторами, воспринимающими положение мышц и суставов, информация от которых поступает в ЦНС. Когда мы берем карандаш в руку, рецепторы в кончиках пальцев, воспринимающие давление, сообщают, хорошо ли пальцы обхватили карандаш и каким должно быть усилие, чтобы его удержать. Если мы захотим написать карандашом свое имя, потребуется активация другой хранящейся в мозге информации, обеспечивающей это более сложное движение, а зрительный контроль будет способствовать повышению его точности.

На приведенном примере видно, что выполнение довольно простого действия вовлекает обширные области мозга, простирающиеся от коры до подкорковых отделов. При более сложных формах поведения, связанных с речью или мышлением, активируются другие нейронные цепи, охватывающие еще более обширные области мозга.

Средний мозг

Средний мозг имеет сравнительно простую структуру, небольшие размеры, включает в себя две основных части: крыша (расположены центры слуха и зрения, находящиеся в подкорковой части); ножки (размещают в себе проводящие пути). Также в структуру одела принято включать черное вещество и красные ядра.

Центры подкорки, которые входят в состав этого отдела, работают на поддержание нормального функционирования центров слуха и зрения. Также здесь расположены ядра нервов, обеспечивающие работу мышц глаз, височные доли, обрабатывающие различные слуховые ощущения, превращающие их в привычные для человека звуковые образы, и височно-теменной узел.

Выделяют также следующие функции мозга: контролирование (вместе с продолговатым отделом) возникающих рефлексов при воздействии раздражителя, помощь при ориентации в пространстве, формирование соответствующей реакции на раздражители, поворот тела в желаемом направлении.

Серое вещество в этой части – это высокая концентрация нервных клеток, которые формируют ядра нервов внутри черепа.

Мозг активно развивается в возрасте от двух до одиннадцати лет. Наиболее эффективным методом улучшения своих интеллектуальных способностей является занятие незнакомой деятельностью.

Большие полушария

– самая большая часть мозга, составляющая у взрослых примерно 70% его веса. В норме полушария симметричны. Они соединены между собой массивным пучком аксонов (мозолистым телом), обеспечивающим обмен информацией.

Каждое полушарие состоит из четырех долей: лобной, теменной, височной и затылочной. В коре лобных долей содержатся центры, регулирующие двигательную активность, а также, вероятно, центры планирования и предвидения. В коре теменных долей, расположенных позади лобных, находятся зоны телесных ощущений, в том числе осязания и суставно-мышечного чувства. Сбоку к теменной доле примыкает височная, в которой расположены первичная слуховая кора, а также центры речи и других высших функций. Задние отделы мозга занимает затылочная доля, расположенная над мозжечком; ее кора содержит зоны зрительных ощущений.

Области коры, непосредственно не связанные с регуляцией движений или анализом сенсорной информации, именуются ассоциативной корой. В этих специализированных зонах образуются ассоциативные связи между различными областями и отделами мозга и интегрируется поступающая от них информация. Ассоциативная кора обеспечивает такие сложные функции, как научение, память, речь и мышление.

Доли полушарий большого мозга

Спинной мозг

Спинной мозг (medulla spinalis) (рис. 254, 258, 260, 275) представляет собой тяж мозговой ткани, располагающийся в позвоночном канале. Его длина у взрослого человека достигает 41—45 см, а ширина — 1—1,5 см.

Верхний отдел спинного мозга плавно переходит в продолговатый мозг (medulla oblongata) (рис. 250) головного мозга. Нижний отдел спинного мозга, постепенно истончаясь, на уровне II поясничного позвонка образует мозговой конус (conus medullaris) (рис. 250, 269), который в виде рудиментарного спинного мозга, называемого терминальной нитью (filum terminale) (рис. 250), продолжается вниз, проникая в крестцовый канал, и прикрепляется к надкостнице II копчикового позвонка. В местах выхода нервов к конечностям образуется шейное утолщение (intumescentia cervicalis) (рис. 250) в верхнем отделе и поясничное утолщение (intumescentia lumbalis) (рис. 250) в нижнем отделе.

| Рис. 250. Спинной мозг вид сзади 1 — продолговатый мозг; 2 — шейное утолщение; 3 — спинно-мозговые нервы; 4 — шейные нервы; 5 — задняя срединная щель; 6 — задняя латеральная борозда; 7 — грудные нервы; 8 — поясничное утолщение; 9 — мозговой конус; 10 — поясничные нервы; 11 — крестцовые нервы; 12 — копчиковый нерв; 13 — терминальная нить |

Передняя поверхность спинного мозга слегка вогнута и имеет проходящую по всей длине глубокую переднюю срединную щель (fissura mediana ventralis), на задней поверхности располагается узкая задняя срединная борозда (sulcus medianus dorsalis) (рис. 250). Щель и борозда разделяют спинной мозг на симметричные половины. По бокам находятся корешки спинно-мозговых нервов (nn. spinales) (рис. 250, 251). Передние корешки (radix ventralis) (рис. 251) формируются из аксонов двигательных нервных клеток и выходят из мозговой ткани в передней латеральной борозде (sulcus lateralis anterior). Задние корешки (radix dorsalis) (рис. 251) образованы чувствительными нейронами и входят в спинной мозг по задней латеральной борозде (sulcus lateralis posterior) (рис. 250). Не выходя за пределы позвоночного канала, двигательные и чувствительные корешки сливаются и образуют парный смешанный спинно-мозговой нерв. Спинно-мозговые нервы проходят между соседними позвонками и направляются к периферии. Позвоночный канал длиннее спинного мозга, что обусловлено более высокой интенсивностью роста костной ткани по сравнению с мозговой. Поэтому в нижних отделах корешки нервов располагаются практически вертикально.

Внутреннее строение спинного мозга различимо на поперечном разрезе. В центре в форме буквы Н располагается серое вещество, которое со всех сторон окружено белым веществом.

Серое вещество спинного мозга (substantia grisea medullae spinalis) (рис. 251) образовано телами нейронов. В центре спинного мозга по всей его длине проходит центральный канал (canalis centralis) (рис. 252), заполненный спинно-мозговой жидкостью. По бокам серое вещество образует по три выступа, формирующие серые столбы (columnae griseae), хорошо различимые при объемной реконструкции. При поперечном разрезе выделяют два задних рога (cornu dorsale) (рис. 252) серого вещества, в которых оканчиваются чувствительные нейроны, и два передних рога (cornu ventrale) (рис. 252), где располагаются тела моторных клеток. Половины серого вещества соединяются друг с другом перемычкой серого вещества, которая называется центральным промежуточным веществом (substantia intermedia centralis). Участок серого вещества в совокупности с соответствующими ему двумя корешками образует сегмент спинного мозга. В организме человека выделяют 8 шейных сегментов, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый (рис. 250).

| Рис. 251. Объемная реконструкция спинного мозга 1 — белое вещество; 2 — серое вещество; 3 — задний (чувствительный) корешок; 4 — спинно-мозговые нервы; 5 — передний (двигательный) корешок; 6 — спинно-мозговой ганглий |

Белое вещество спинного мозга (substantia alba medullae spinalis) (рис. 251) образовано отростками нервных клеток, тела которых располагаются в различных отделах нервной системы, и представляет собой несегментированную часть спинного мозга, окружающую серое вещество. Оно состоит из двух половин, связанных между собой тонкой белой спайкой (commissura alba) (рис. 252).

| Рис. 252. Спинной мозг поперечный разрез 1 — задний канатик; 2 — задний рог; 3 — боковой канатик; 4 — центральный канал; 5 — белая спайка; 6 — передний рог; 7 — передний канатик |

Совокупности отростков нервных клеток, проводящих однонаправленные импульсы, то есть только тактильные или только двигательные, и проходящих через спинной мозг по специальным каналам, называются проводящими путями. В белом веществе выделяют три парных канатика: передние, боковые и задние (funiculi anterior, lateralis et posterior) (рис. 252). Передние канатики, находящиеся между передними столбами серого вещества, вместе с боковыми канатиками, залегающими между передними и задними столбами, содержат проводники двух видов: восходящие проводники направляются к различным отделам центральной нервной системы (ЦНС); нисходящие проводники идут от различных образований ЦНС к двигательным клеткам спинного мозга. Задние канатики располагаются между задними столбами и содержат восходящие проводники, направляющиеся к коре полушарий головного мозга и отвечающие за осознанную оценку положения тела в пространстве, то есть за суставно-мышечное чувство.

Помимо проводниковой функции, спинной мозг отвечает за рефлекторную деятельность (например, сухожильный коленный рефлекс). При его помощи происходит замыкание рефлекторных дуг на уровне соответствующих сегментов.

Головной мозг

Головной мозг (encephalon) (рис. 258) располагается в полости мозгового черепа. Средний вес мозга взрослого человека составляет примерно 1350 г. Он имеет овоидную форму из-за выступающих лобных и затылочных полюсов.

На наружной выпуклой верхнелатеральной поверхности головного мозга (facies superolateralis cerebri) располагаются многочисленные и различные по длине и глубине борозды (sulci cerebri) (рис. 258). Поверх, но не заходя в них, находится паутинная оболочка головного мозга. Под затылочным полюсом проходит поперечная щель большого мозга, под которой залегает мозжечок, являющийся важнейшим подкорковым центром координации движений. По срединной линии мозга проходит продольная щель (fissura longitudinalis cerebri), разделяющая его на правое и левое полушария (hemispherium cerebri dextrum et sinistrum). Нижняя поверхность (fasies inferior cerebri) характеризуется сложным рельефом.

В полости черепа спинной мозг продолжается продолговатым мозгом, содержащим сосудодвигательный и дыхательный центры. Вышеи нижерасположенные отделы мозга и мозжечок соединяются друг с другом посредством моста, располагающегося выше продолговатого мозга. Мозжечок располагается кзади от этих отделов. От переднего края моста вперед и в стороны полушарий мозга отходят ножки мозга (pedunculis cerebri) (рис. 253, 255, 260, 262), ограничивающие межножковую ямку. Кпереди от ямки располагаются сосцевидные тела (corpus mamillare) (рис. 253, 254), представляющие собой шаровидные возвышения и относящиеся к анализатору обоняния. Кпереди от сосцевидных тел находится серый бугорок (tuber cinereum), к которому посредством воронки крепится нижний мозговой придаток, называемый гипофизом (hypophysis) (рис. 253, 254, 260) и являющийся нейроэндокринным органом. 12 пар черепных нервов, расположенных на нижней поверхности головного мозга, относятся к периферической нервной системе.

| Рис. 253. Головной мозг вертикальный разрез 1 — мозолистое тело; 2 — свод; 3 — таламус; 4 — крыша среднего мозга; 5 — сосцевидное тело; 6 — водопровод среднего мозга; 7 — ножка мозга; 8 — зрительный перекрест; 9 — IV желудочек; 10 — гипофиз; 11 — мост; 12 — мозжечок |

| Рис. 254. Головной мозг вид снизу 1 — лобная доля; 2 — обонятельная луковица; 3 — обонятельный тракт; 4 — височная доля; 5 — гипофиз; 6 — зрительный нерв; 7 — зрительный тракт; 8 — сосцевидное тело; 9 — глазодвигательный нерв; 10 — блоковый нерв; 11 — мост; 12 — тройничный нерв; 13 — отводящий нерв; 14 — лицевой нерв; 15 — преддверно-улитковый нерв; 16 — языкоглоточный нерв; 17 — блуждающий нерв; 18 — добавочный нерв; 19 — подъязычный нерв; 20 — мозжечок; 21 — продолговатый мозг |

| Рис. 255. Головной мозг поперечный разрез 1 — островок; 2 — скорлупа; 3 — ограда; 4 — наружная капсула; 5 — бледный шар; 6 — III желудочек; 7 — красное ядро; 8 — покрышка; 9 — водопровод среднего мозга; 10 — крыша среднего мозга; 11 — гиппокамп; 12 — мозжечок |

| Рис. 256. Головной мозг фронтальный разрез 1 — белое вещество головного мозга; 2 — кора головного мозга; 3 — мозолистое тело; 4 — хвостатое ядро; 5 — таламус; 6 — внутренняя капсула; 7 — чечевицеобразное ядро; 8 — скорлупа; 9 — наружная капсула; 10 — ограда; 11 — бледный шар |

| Рис. 257. Головной мозг горизонтальный разрез 1 — внутренняя капсула; 2 — островок; 3 — ограда; 4 — наружная капсула; 5 — зрительный тракт; 6 — красное ядро; 7 — черное вещество; 8 — гиппокамп; 9 — ножка мозга; 10 — мост; 11 — средняя ножка мозжечка; 12 — пирамидный тракт; 13 — ядро оливы; 14 — мозжечок |

Полости головного мозга, представляющие собой остатки мозговых пузырей, формирующихся в эмбриональном периоде, составляют отделы мозга. Продолговатый мозг, задний мозг, включающий в себя мозжечок и мост, располагаются в одной общей полости, называемой IV желудочком (рис. 253). Полость среднего мозга называется водопроводом среднего мозга (aquaeductus mesencephali). Под ней располагаются ножки среднего мозга, а над ней — парные бугорки, образующие четверохолмие. Полость промежуточного мозга называется III желудочком и включает в себя таламус, нейроэндокринные органы (гипофиз с расположенным между верхними холмами шишковидным телом) и некоторые другие структуры. Конечный мозг составляют полушария большого мозга, разделенные спайками, наиболее крупной из которых является мозолистое тело. В толще полушарий залегают боковые желудочки.

Конечный мозг

Конечный мозг (telencephalon), который также называется большим мозгом, состоит из двух полушарий и является наиболее крупным отделом головного мозга. Полушария соединяются друг с другом при помощи мозолистого тела (corpus callosum) (рис. 253, 256). Каждое полушарие состоит из белого вещества (substantia alba cerebri) (рис. 256), образованного отростками нейронов, и серого вещества (substantia grisea cerebri), представля-ющего собой тела нейронов. Часть серого вещества, залегающая в толще большого мозга, ближе к его основанию, образуется так называемыми базальными ядрами. Другая часть, покрыва-ющая белое вещество, называется корой головного мозга (cortex cerebri) (рис. 256). Каждое полушарие состоит из долей, отделенных друг от друга глубокими бороздами. Во фронтальной плоскости проходит центральная борозда (sulcus centralis), которая отделяет лобную долю от теменной. Под углом к ней располагается латеральная борозда (sulcus lateralis), отделяющая лобную и теменную доли от височной. Теменно-затылочная борозда (sulcus parietooccipitalis) является границей медиальной поверхности затылочной доли, которая практически никак не отграничивается от соседних долей с выпуклой стороны. Доля, называемая островком (insula) (рис. 255, 257), располагается в глубине боковой борозды. Более мелкие борозды разграничивают извилины.

На разрезах мозга видны хвостатое ядро (nucleus caudatus) (рис. 256) и расположенное латеральнее чечевицеобразное ядро (nucleus lentiformis) (рис. 256). Внутренняя часть чечевицеобразного ядра называется бледным шаром (globus pallidus) (рис. 256, 257), так как характеризуется более светлой окраской; наружная часть называется скорлупой (putamen) (рис. 256, 257). Белой прослойкой — наружной капсулой (capsula externa) (рис. 255, 256, 257) — от чечевицеобразного ядра отделяется вытянутая пластинка, называемая оградой (claustrum) (рис. 255, 256, 257). Скорлупа чечевицеобразного ядра и хвостатое ядро имеют общее название полосатого тела (corpus striatum), данного на основе общих морфофункциональных и эволюционных характеристик. Оба относятся к базальным ядрам, регулируют вегетативные функции и являются важнейшими подкорковыми двигательными центрами. Вместе с красным ядром и черным веществом они формируют экстрапирамидную систему.

Белое вещество образовано тремя группами волокон:

1) ассоциативные волокна соединяют участки коры в пределах одного полушария;

2) комиссуральные волокна соединяют симметричные участки обоих полушарий, например мозолистое тело, которое включает в себя большую часть комиссуральных волокон;

3) проекционные волокна соединяют кору головного мозга с залегающими ниже отделами: проекция в кору чувствительных и двигательных центров; непосредственно у коры головного мозга проекционные волокна образуют лучистый венец, а в промежутке между базальными ядрами и таламусом (рис. 256) — внутреннюю капсулу (capsula interna) (рис. 255, 256).

В толще полушарий также располагаются структуры, состоящие из белого и серого вещества и являющиеся частью обонятельного мозга. К ним относятся: гиппокамп (hippocampus) (рис. 255, 257), свод (fornix) (рис. 253), прозрачная перегородка и др.

Боковые желудочки, представляющие собой полость конечного мозга, имеют по четыре отдела каждый. Передние рога боковых желудочков располагаются в лобной доле полушария большого мозга, задние — в затылочной доле, нижние — в височной доле, а в теменной доле залегает четвертый отдел, называемый центральной частью.

Кора головного мозга представляет собой центральные отделы анализаторов, функциональным назначением которых является анализ и синтез различных раздражений, поступающих от органов чувств к нервной системе. Толщина коры головного мозга варьируется от 1,3 до 4,4 мм. Площадь ее составляет 2200 см2, из которых на поверхности извилин видна только 1/3, остальные скрыты бороздами. Клетки коры головного мозга располагаются в шесть слоев, каждый из которых имеет свое строение и выполняет определенные функции. Начиная от верхнего, первый и второй слои являются ассоциативными, третий и четвертый — афферентными, а пятый и шестой — эфферентными.

Доли полушарий большого мозга

Лобная доля (lobus frontalis) (рис. 254, 258) содержит ряд борозд, разграничивающих извилины. Предцентральная борозда располагается во фронтальной плоскости параллельно центральной борозде и вместе с ней отделяет предцентральную извилину, в которой замыкаются условные двигательные рефлексы — ядро двигательного анализатора. V слой коры предцентральной извилины, образованный гигантскими парамидными клетками, является точкой начала пирамидного пути, который связывает правую двигательную область коры с левой половиной тела и наоборот. Верхняя, средняя и нижняя лобные извилины разграничиваются двумя бороздами, направляющимися перпендикулярно к предцентральной борозде. В задних отделах нижней лобной извилины располагается моторный центр речи — двигательный анализатор артикуляционной речи. Моторный центр речи, подобно слуховому анализатору устной речи и другим речевым центрам, в эмбриональном периоде развития формируется с двух сторон, но развивается только с одной — с левой у правшей и с правой у левшей. Задние отделы средней лобной извилины содержат центр совмещенного поворота головы и глаз в одну сторону и центр письма — двигательный анализатор письменной речи.

Теменная доля (lobus parietalis) (рис. 258) содержит постцентральную извилину, которая отделяется постцентральной и центральной бороздами и содержит центр осязания, болевой и температурной чувствительности. Внутритеменная борозда направляется перпендикулярно к постцентральной борозде и разграничивает верхнюю и нижнюю теменные дольки. В верхней теменной дольке находится центр стереогнозии, то есть узнавания предметов на ощупь. Нижняя теменная долька содержит надкраевую извилину, в которую упирается латеральная борозда, или ориентир извилины. Здесь располагается центр праксии — синтеза направленных навыков трудового, спортивного характера и пр. Под надкраевой извилиной проходит угловая извилина, являющаяся центром чтения, то есть зрительным анализатором письменной речи. Центр праксии и центр чтения у правшей располагаются с левой стороны.

В височной доле (lobus temporalis) (рис. 254, 258) залегает пять параллельных извилин, которые также параллельны латеральной борозде. Три из них располагаются на верхнелатеральной поверхности полушарий и отделяются друг от друга верхней и нижней височными бороздами. Две другие находятся на нижней и медиальной поверхностях. У правшей с левой стороны, а у левшей с правой в задней части верхней височной извилины содержится сенсорный центр речи — слуховой анализатор речи. Ядро слухового анализатора залегает в среднем отделе верхней височной извилины. Оно находится на поверхности, обращенной к островку. В медиальном отделе височной доли находится парагиппокампальная извилина, рядом с которой в толще височной доли залегает гиппокамп. Сама извилина содержит центр обоняния и вкуса. Передний отдел парагиппокампальной извилины загибается и носит название крючка.

| Рис. 258. Доли головного мозга вид сбоку 1 — теменная доля; 2 — борозды головного мозга; 3 — лобная доля; 4 — затылочная доля; 5 — височная доля; 6 — спинной мозг |

Затылочная доля (lobus occipitalis) (рис. 258) содержит глубокую шпорную борозду, проходящую по ее медиальной поверхности. Выше шпорной борозды располагается клин, а ниже — язычная извилина. Клин и язычная извилина содержат центр зрительного анализатора.

Лимбическая система полушарий головного мозга представляет собой совокупность отдельных структур, располагающихся в виде кольца, отвечающих за эмоциональную реакцию и регулирующих работу внутренних и эндокринных органов. К структурам головного мозга, входящим в состав лимбической системы, относятся парагиппокампальная извилина, гиппокамп, свод, поясная извилина, располагающаяся над мозолистым телом, а также ряд других структур.

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг (medulla oblongata) по форме напоминает луковицу. На его передней поверхности, сбоку от передней срединной щели (fissura mediana anterior) (рис. 262), располагаются пути сознательных двигательных импульсов, которые называются пирамидами (pyramis) (рис. 259, 262). Пирамиды образованы пирамидным трактом (tractus pyramidalis) (рис. 255, 259, 262). Сбоку от них располагаются оливы (oliva) (рис. 259, 262), которые содержат подкорковое ядро равновесия, а в углублении между оливами проходят корешки подъязычного нерва (XII пара), направляющиеся к мышцам языка. Пирамиды и оливы разделяются передней боковой бороздой (sulcus lateralis anterior) (рис. 259). Оливы образованы нервными волокнами и серым веществом, которое образует ядро оливы (nucleus olivaris) (рис. 255, 259, 260). В ядре выделяют ворота (hilus nuclei olivaris) (рис. 259), образованные оливомозжечковым трактом (tractus olivocerebellaris) (рис. 259).

Сбоку от оливы сверху вниз направляются волокна языкоглоточного нерва (IX пара), иннервирующего область глотки и языка, блуждающего нерва (X пара), иннервирующего значительную область грудной и брюшной полости, и добавочного нерва (XI пара) (рис. 259), проникающего к трапециевидной и грудино-сосцевидной мышцам.

На задней поверхности располагаются парные тонкий (fasciculus gracilis) (рис. 263) и клиновидный (fasciculus cuneatus) (рис. 263) пучки, направляющиеся к одноименным бугоркам (рис. 263) и представляющие собой продолжение задних канатиков спинного мозга. При этом тонкий пучок залегает медиально, а клиновидный — латерально. Свободный треугольный отдел задней поверхности участвует в образовании ромбовидной ямки. На латеральном участке этого треугольника находятся ядра IX и X пар черепных нервов, поэтому он называется треугольником блуждающего нерва. Медиальный участок треугольника содержит проекцию ядра подъязычного нерва и называется треугольником подъязычного нерва.

| Рис. 259. Продолговатый мозг 1 — оливомозжечковый тракт; 2 — ядро оливы; 3 — ворота ядра оливы; 4 — олива; 5 — пирамидный тракт; 6 — подъязычный нерв; 7 — пирамида; 8 — передняя боковая борозда; 9 — добавочный нерв |

Волокна подъязычного нерва (рис. 259) уходят в толщу продолговатого мозга и хорошо видны на поперечных разрезах. Подъязычный нерв разделяет поперечник на боковые отделы и средние отделы, где располагается проводниковый аппарат, пучки которого образуют пирамиды. Кзади от пирамид залегают проводники суставно-мышечного чувства, представляющие собой отростки клеток, образующих тонкое и клиновидное ядра. Отростки направляются вверх, перекрещиваются друг с другом и называются волокнами медиальной петли. Боковые отделы содержат ядра олив, имеющих зазубренную форму, и волокна, опускающиеся ниже ножки мозжечка и соединяющие его с продолговатым мозгом. Вестибулярные ядра (VIII пары), черепные нервы (IX и X пары) и диффузно рассеянные нейроны ретикулярной формации на срезе не видны, но также содержатся в боковых отделах. Они отвечают за рефлекторные функции, например рефлекс равновесия, глотательный, сосательный, дыхательные и сердечно-сосудистые рефлексы, а также защитные (кашель, чиханье и др.).

Мост

Со стороны нижней поверхности мост (pons) (рис. 253, 254, 255, 262) имеет вид поперечно исчерченного вала. Его боковая часть переходит в средние ножки мозжечка. Мост и средние ножки мозжечка ограничены с боков местом выхода тройничного нерва (V пара). Посредством задней поверхности мост участвует в образовании верхнего треугольника ромбовидной ямки. Верхний и нижний треугольники отделяются друг от друга слуховыми волокнами, представляющими собой мозговые полоски.

Слой поперечных волокон, образующих трапециевидное тело (corpus trapezoideum) и являющихся слуховыми проводниками, слой продольных волокон, являющихся сознательными двигательными проводниками и расслаивающие поперечные пучки, которые формируют мостомозжечковые проводящие пути, хорошо различимы на поперечном разрезе моста, проходящем через средние ножки мозжечка. Над трапециевидным телом проходит слой медиальной петли и ядра черепных нервов. По мостомозжечковым проводящим путям от коры полушарий большого мозга через мост осуществляется контролирующее влияние на мозжечок.

Мозжечок

Мозжечок (cerebellum) (рис. 253, 254, 255, 257) залегает под затылочными долями полушарий большого мозга, отделяясь от него горизонтальной щелью (fissura horizontalis) (рис. 261) и располагаясь в задней черепной ямке (fossa cranii posterior). Кпереди от него находится мост и продолговатый мозг (рис. 260). Мозжечок состоит из двух полушарий (hemispheria cerebelli), в каждом из которых выделяют верхнюю (fasies superior) (рис. 260, 261) и нижнюю (fasies inferior) (рис. 260, 261) поверхности. Кроме того, в мозжечке имеется средняя часть — червь (vermis) (рис. 261), отделяющая полушария друг от друга. Серое вещество коры мозжечка (cortex cerebelli), состоящей из тел нейронов, глубокими бороздами делится на дольки. Более мелкие борозды отделяют друг от друга листки мозжечка (folia cerebelli). Кора мозжечка разветвляется и проникает в белое вещество, являющееся телом мозжечка (corpus medullare) (рис. 260, 261), образованным отростками нервных клеток. Белое вещество, разветвляясь, проникает в извилины в виде белых пластинок (laminae albae) (рис. 260, 261).

Серое вещество содержит парные ядра, залегающие в глубине мозжечка и образующие ядро шатра (nucleus fastigii) (рис. 261), относящееся к вестибулярному аппарату. Латеральнее шатра располагаются шаровидное (nucleus globosus) и пробковидное (nucleus emboliformis) ядра, отвечающие за работу мышц туловища, затем зубчатое ядро (nucleus dentalis) (рис. 260), контролирующее работу конечностей.

| Рис. 260. Мозжечок вид сбоку 1 — ножка мозга; 2 — верхняя поверхность полушария мозжечка; 3 — гипофиз; 4 — белые пластинки; 5 — мост; 6 — зубчатое ядро; 7 — белое вещество; 8 — продолговатый мозг; 9 — ядро оливы; 10 — нижняя поверхность полушария мозжечка; 11 — спинной мозг |

| Рис. 261. Мозжечок вертикальный разрез 1 — верхняя поверхность полушария мозжечка; 2 — белые пластинки; 3 — червь; 4 — белое вещество; 5 — шатер; 6 — горизонтальная щель; 7 — нижняя поверхность полушария мозжечка |

Мозжечок связывается с периферией посредством других отделов головного мозга, с которыми он соединяется тремя парами ножек. Верхние ножки (pedunculus cerebellsris superior) (рис. 262, 263) соединяют мозжечок со средним мозгом, средние (pedunculus cerebellsris medius) (рис. 255, 256, 263) — с мостом, а нижние (pedunculus cerebellsris inferior) (рис. 262, 263) — с продолговатым мозгом.

| Рис. 262. Ножки мозга 1 — верхняя ножка мозжечка; 2 — пирамидный тракт; 3 — ножка конечного мозга; 4 — средняя ножка мозжечка; 5 — мост; 6 — нижняя ножка мозжечка; 7 — олива; 8 — пирамида; 9 — передняя срединная щель |

Основная функция мозжечка — координация движений, однако, помимо этого, он выполняет некоторые вегетативные функции, принимая участие в управлении деятельностью вегетативных органов и отчасти контролируя скелетную мускулатуру.

IV желудочек

IV желудочек (ventriculus quartus) (рис. 253) представляет собой полость, основанием которой является ромбовидная ямка. Своей крышей, имеющей форму шатра, IV желудочек вдается в мозжечок.

Ромбовидная ямка (fossa rhomboidea) ограничена сверху верхними ножками мозжечка, а снизу нижними. Разглядеть ее можно только после удаления мозжечка. Верхний угол ромбовидной ямки сообщается с водопроводом мозга, нижний и боковые углы — с подпаутинным пространством. Нижний угол также является связующим звеном между IV желудочком и центральным каналом спинного мозга.

Ромбовидная ямка подразделяется на верхний и нижний треугольники. Границей служат мозговые полоски, представляющие собой слуховые волокна и проходящие между боковыми углами, в которых располагаются слуховые ядра (VIII пара). По центру ромбовидной ямки проходит срединная борозда (sulcus medianus) (рис. 263), по обеим сторонам от которой располагаются медиальные возвышения (eminentiae mediales) (рис. 263). На задней части возвышения находится лицевой бугорок (colliculus facialis) (рис. 263). В целом дно IV желудка представляет собой место проекции ядер черепных нервов с V по XII пару.

| Рис. 263. IV желудочек 1 — крыша среднего мозга; 2 — срединная борозда; 3 — медиальное возвышение; 4 — верхняя ножка мозжечка; 5 — средняя ножка мозжечка; 6 — лицевой бугорок; 7 — нижняя ножка мозжечка; 8 — клиновидный бугорок продолговатого мозга; 9 — тонкий бугорок продолговатого мозга; 10 — клиновидный пучок продолговатого мозга; 11 — тонкий пучок продолговатого мозга |

В верхнем треугольнике, в области срединной борозды, располагаются ядра тройничного нерва (V пара), ядро отводящего нерва (VI пара) и залегающее чуть глубже ядро лицевого нерва (VII пара). Огибая ядро отводящего нерва, отростки тел ядра лицевого нерва образуют возвышение ромбовидной ямки, получившее название лицевого бугорка. В нижнем треугольнике располагаются ядра преддверно-улиткового нерва (VIII пара), которые называются вестибулярными. В треугольник блуждающего нерва проецируются ядра языкоглоточного (IX пара) и блуждающего нервов (X пара). Они имеют общее двигательное ядро, отростки клеток которого формируют волокна добавочного нерва (XI пара). Ядро подъязычного нерва (XII пара) проецируется в треугольник подъязычного нерва по бокам задней срединной борозды продолговатого мозга.

Средний мозг

На нижней поверхности головного мозга хорошо различимы структуры среднего мозга (mesencephalon): ножки мозга и волокна глазодвигательного нерва (III пара). Первые направляются от переднего края моста, вторые выходят из межножковой ямки и направляются к исчерченным мышцам глазного яблока.

Задняя часть среднего мозга называется четверохолмием или пластинкой крыши среднего мозга (lamina tecti mesencephali). Она различима только при удалении мозжечка и затылочных долей полушарий большого мозга. Поперечной бороздой холмики разделяются на верхние и нижние. В двух верхних холмах располагаются подкорковые центры зрения, в нижних — подкорковые центры слуха.

На поперечном разрезе виден подкорковый двигательный центр, названный черным веществом (substantia nigra) (рис. 255, 264), так как тела его клеток содержат пигмент. Черное вещество имеет полулунную форму и разделяет ножки мозга на вентральную часть — основание и дорсальную — покрышку (tegmentum) (рис. 257, 264). В основании находятся волокна, связывающие кору полушарий большого мозга с мозжечком, а также через него проходят проводники сознательных двигательных импульсов. В покрышке содержатся нейроны ретикулярной формации. Покрышка отделяется от крыши среднего мозга (tectum mesencephali) (рис. 253, 257, 263, 264) полостью среднего мозга, которая называется водопроводом среднего мозга (aqueductus mesencephali) (рис. 253, 257, 264).

| Рис. 264. Ствол мозга вид сзади 1 — крыша среднего мозга; 2 — центральное серое вещество; 3 — водопровод мозга; 4 — покрышка; 5 — красное ядро; 6 — черное вещество; 7 — ножка мозга; 8 — глазодвигательный нерв |

В водопроводе находятся ядра глазодвигательного (III пара) (рис. 264) и блокового (IV пара) нервов. Вокруг водопровода располагается центральное серое вещество, отвечающее за вегетативные функции. Над черным веществом, в латеральном отделе покрышки, залегают проводники суставно-мышечного чувства, сознательной тактильной, температурной и болевой чувствительности, являющиеся волокнами медиальной петли (lemniscus medialis). Латеральная петля (lemniscus lateralis), образованная слуховыми волокнами, располагается дорсальнее. В самой покрышке находится подкорковый центр, получивший название красного ядра (nucleus ruber) (рис. 255, 257, 264). Красное ядро отвечает за двигательную автоматизированную деятельность —такую, как ходьба, бег и др.

Промежуточный мозг

На нижней поверхности головного мозга хорошо различимы структуры среднего мозга (mesencephalon): ножки мозга и волокна глазодвигательного нерва (III пара). Первые направляются от переднего края моста, вторые выходят из межножковой ямки и направляются к исчерченным мышцам глазного яблока.

Задняя часть среднего мозга называется четверохолмием или пластинкой крыши среднего мозга (lamina tecti mesencephali). Она различима только при удалении мозжечка и затылочных долей полушарий большого мозга. Поперечной бороздой холмики разделяются на верхние и нижние. В двух верхних холмах располагаются подкорковые центры зрения, в нижних — подкорковые центры слуха.

На поперечном разрезе виден подкорковый двигательный центр, названный черным веществом (substantia nigra) (рис. 255, 264), так как тела его клеток содержат пигмент. Черное вещество имеет полулунную форму и разделяет ножки мозга на вентральную часть — основание и дорсальную — покрышку (tegmentum) (рис. 257, 264). В основании находятся волокна, связывающие кору полушарий большого мозга с мозжечком, а также через него проходят проводники сознательных двигательных импульсов. В покрышке содержатся нейроны ретикулярной формации. Покрышка отделяется от крыши среднего мозга (tectum mesencephali) (рис. 253, 257, 263, 264) полостью среднего мозга, которая называется водопроводом среднего мозга (aqueductus mesencephali) (рис. 253, 257, 264).

| Рис. 264. Ствол мозга вид сзади 1 — крыша среднего мозга; 2 — центральное серое вещество; 3 — водопровод мозга; 4 — покрышка; 5 — красное ядро; 6 — черное вещество; 7 — ножка мозга; 8 — глазодвигательный нерв |

В водопроводе находятся ядра глазодвигательного (III пара) (рис. 264) и блокового (IV пара) нервов. Вокруг водопровода располагается центральное серое вещество, отвечающее за вегетативные функции. Над черным веществом, в латеральном отделе покрышки, залегают проводники суставно-мышечного чувства, сознательной тактильной, температурной и болевой чувствительности, являющиеся волокнами медиальной петли (lemniscus medialis). Латеральная петля (lemniscus lateralis), образованная слуховыми волокнами, располагается дорсальнее. В самой покрышке находится подкорковый центр, получивший название красного ядра (nucleus ruber) (рис. 255, 257, 264). Красное ядро отвечает за двигательную автоматизированную деятельность —такую, как ходьба, бег и др.

Подкорковые структуры.

Ниже коры залегает ряд важных мозговых структур, или ядер, представляющих собой скопление нейронов. К их числу относятся таламус, базальные ганглии и гипоталамус. Таламус – это основное сенсорное передающее ядро; он получает информацию от органов чувств и, в свою очередь, переадресует ее соответствующим отделам сенсорной коры. В нем имеются также неспецифические зоны, которые связаны практически со всей корой и, вероятно, обеспечивают процессы ее активации и поддержания бодрствования и внимания. Базальные ганглии – это совокупность ядер (т.н. скорлупа, бледный шар и хвостатое ядро), которые участвуют в регуляции координированных движений (запускают и прекращают их).

Гипоталамус – маленькая область в основании мозга, лежащая под таламусом. Богато снабжаемый кровью, гипоталамус – важный центр, контролирующий гомеостатические функции организма. Он вырабатывает вещества, регулирующие синтез и высвобождение гормонов гипофиза (см. также ГИПОФИЗ). В гипоталамусе расположены многие ядра, выполняющие специфические функции, такие, как регуляция водного обмена, распределения запасаемого жира, температуры тела, полового поведения, сна и бодрствования.

Как устроен головной мозг

Головной мозг, это орган, который изучен достаточно слабо за счет сложности конструкции. Его строение до сих пор является предметом споров в ученых кругах.

Тем не менее наличествуют такие основные факты:

- Мозг взрослого человека состоит из двадцати пяти миллиардов нейронов (приблизительно). Эта масса составляет серое вещество.

- Присутствуют три оболочки:

- Твердая;

- Мягкая;

- Паутинная (каналы циркуляции ликвора);

Они выполняют защитные функции, отвечая за безопасность во время ударов, и любых других повреждений.

Далее, начинаются спорные моменты в выборе позиции рассмотрения.

В наиболее распространенном аспекте мозг подразделяют на три таких отдела, как:

- Два больших полушария;

- Мозжечок;

- Ствол;

Нельзя не осветить и другой распространенный взгляд на этот орган:

- Конечный (полушария);

- Промежуточный;

- Задний (мозжечок);

- Средний;

- Продолговатый;

Кроме того, надо упомянуть и строение конечного мозга, объединенных полушарий:

- Лобная доля;

- Затылочная;

- Теменная;

- Височная;

Ствол мозга

расположен у основания черепа. Он соединяет спинной мозг с передним мозгом и состоит из продолговатого мозга, моста, среднего и промежуточного мозга.

Через средний и промежуточный мозг, как и через весь ствол, проходят двигательные пути, идущие к спинному мозгу, а также некоторые чувствительные пути от спинного мозга к вышележащим отделам головного мозга. Ниже среднего мозга расположен мост, связанный нервными волокнами с мозжечком. Самая нижняя часть ствола – продолговатый мозг – непосредственно переходит в спинной. В продолговатом мозгу расположены центры, регулирующие деятельность сердца и дыхание в зависимости от внешних обстоятельств, а также контролирующие кровяное давление, перистальтику желудка и кишечника.

На уровне ствола проводящие пути, связывающие каждое из больших полушарий с мозжечком, перекрещиваются. Поэтому каждое из полушарий управляет противоположной стороной тела и связано с противоположным полушарием мозжечка.

Задний мозг

Строение мозга человека предусматривает наличие заднего мозга. Этот отдел включает в себя две основные части – мост и мозжечок. Мост – это составляющая ствола, которая располагается между средним и продолговатым мозгом. К главным функциям данного отдела можно отнести рефлекторную и проводниковую.

Варолиев мост, который с анатомической точки рения считается структурой заднего мозга, представлен в виде утолщенного валика. В нижней части моста располагается продолговатый отдел, сверху – средний.

В мосту расположены центры, которые управляют функционированием жевательных, мимических, некоторых глазодвигательных мышц. В мост идут нервные импульсы от рецепторов органов чувств, кожного покрова, внутреннего уха, благодаря этой зоне мы можем чувствовать вкус, держать равновесие и обладаем слуховой чувствительностью.

Мозжечок

расположен под затылочными долями больших полушарий. Через проводящие пути моста он связан с вышележащими отделами мозга. Мозжечок осуществляет регуляцию тонких автоматических движений, координируя активность различных мышечных групп при выполнении стереотипных поведенческих актов; он также постоянно контролирует положение головы, туловища и конечностей, т.е. участвует в поддержании равновесия. Согласно последним данным, мозжечок играет весьма существенную роль в формировании двигательных навыков, способствуя запоминанию последовательности движений.

Теменные

Для того чтобы разобраться в функциях теменных долей, важно понять, что доминирующая и не доминирующая сторона будут выполнять разную работу.

Доминирующая теменная доля головного мозга помогает осознать устройство целого через его части, их структуру, порядок. Благодаря ей, мы умеем складывать отдельные части в целое. Очень показательным в этом есть умение читать. Чтобы прочесть слово, нужно сложить буквы в одно целое, а из слов необходимо составить фразу. Так же проводятся манипуляции с числами.

Теменная доля помогает связать отдельные движения в полноценное действие. При расстройстве данной функции наблюдается апраксия. Больные не могут выполнить элементарные действия, например, не способны одеться. Это бывает при болезни Альцгеймера. Человек просто забывает, как делать нужные движения.

Доминантная область помогает ощущать свое тело, различать правую и левую стороны, соотносить части и целое. Такая регуляция участвует в пространственной ориентации.

Недоминантная сторона (у правшей она правая) комбинирует информацию, которая поступает из затылочных долей, позволяет в трехмерном режиме воспринимать окружающий мир. Если недоминантная теменная доля нарушается, может появиться зрительная агнозия, при которой человек не способен распознать предметы, пейзаж и даже лица.

Теменные доли принимают участие в восприятии боли, холода, тепла. Также их функционирование обеспечивает ориентацию в пространстве.

Другие системы.

Лимбическая система – широкая сеть связанных между собой областей мозга, которые регулируют эмоциональные состояния, а также обеспечивают научение и память. К ядрам, образующим лимбическую систему, относятся миндалевидные тела и гиппокамп (входящие в состав височной доли), а также гипоталамус и ядра т.н. прозрачной перегородки (расположенные в подкорковых отделах мозга).

Ретикулярная формация – сеть нейронов, протянувшаяся через весь ствол к таламусу и далее связанная с обширными областями коры. Она участвует в регуляции сна и бодрствования, поддерживает активное состояние коры и способствует фокусированию внимания на определенных объектах.

Височные

Они отвечают за слух, превращая звуки в образы. Именно они обеспечивают восприятие речи и коммуникацию в целом. Доминантная височная доля головного мозга позволяет наполнить смыслом услышанные слова, подобрать нужные лексемы для того, чтобы выразить свою мысль. Недоминантная помогает распознать интонацию, определить выражение человеческого лица.

Передние и средние височные отделы отвечают за обоняние. Если в пожилом возрасте оно теряется, это может сигнализировать о зарождающейся болезни Альцгеймера.

Гиппокамп отвечает за долговременную память. Именно он хранит все наши воспоминания.

Если поражены обе височные доли, человек не может усвоить зрительные образы, становится безмятежным, а его сексуальность зашкаливает.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА

С помощью электродов, размещенных на поверхности головы или введенных в вещество мозга, можно зафиксировать электрическую активность мозга, обусловленную разрядами его клеток. Запись электрической активности мозга с помощью электродов на поверхности головы называется электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Она не позволяет записать разряд отдельного нейрона. Только в результате синхронизированной активности тысяч или миллионов нейронов появляются заметные колебания (волны) на записываемой кривой.

При постоянной регистрации на ЭЭГ выявляются циклические изменения, отражающие общий уровень активности индивида. В состоянии активного бодрствования ЭЭГ фиксирует низкоамплитудные неритмичные бета-волны. В состоянии расслабленного бодрствования с закрытыми глазами преобладают альфа-волны частотой 7–12 циклов в секунду. О наступлении сна свидетельствует появление высокоамплитудных медленных волн (дельта-волн). В периоды сна со сновидениями на ЭЭГ вновь появляются бета-волны, и на основании ЭЭГ может создаться ложное впечатление, что человек бодрствует (отсюда термин «парадоксальный сон»). Сновидения часто сопровождаются быстрыми движениями глаз (при закрытых веках). Поэтому сон со сновидениями называют также сном с быстрыми движениями глаз (см. также СОН). ЭЭГ позволяет диагностировать некоторые заболевания мозга, в частности эпилепсию (см. ЭПИЛЕПСИЯ).

Если регистрировать электрическую активность мозга во время действия определенного стимула (зрительного, слухового или тактильного), то можно выявить т.н. вызванные потенциалы – синхронные разряды определенной группы нейронов, возникающие в ответ на специфический внешний стимул. Исследование вызванных потенциалов позволило уточнить локализацию мозговых функций, в частности связать функцию речи с определенными зонами височной и лобной долей. Это исследование помогает также оценить состояние сенсорных систем у больных с нарушением чувствительности.

Какой бывает масса мозга

Большинство людей в мире имеет мозг, масса которого в среднем составляет 1000-1200 граммов. Среди всех приматов именно Homo sapiens обзавелся самым большим мозгом. Часто люди полагают, что чем больше масса мозга, тем больше умственные способности.

т

Однако миру науки известны парадоксальные случаи, когда обладатели большого мозга отличались неполноценностью. Например, у одного человеческого индивида был обнаружен крупный мозг, вес которого составил 2850 граммов. Это самый тяжелый мозг в мире из всех, что когда-либо были открыты наукой. Человек, который обладал таким мозгом, по логике должен был хвастаться невероятными умственными способностями. Но в действительности он страдал от крайней формы олигофрении. В то же время известный французский писатель Анатоль Франс имел мозг весом 1017 граммов. Наукой зарегистрирован случай, когда обладатель большого мозга действительно отличался большими умственными способностями.

НЕЙРОХИМИЯ МОЗГА

К числу самых важных нейромедиаторов мозга относятся ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин, глутамат, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), эндорфины и энкефалины. Помимо этих хорошо известных веществ, в мозге, вероятно, функционирует большое количество других, пока не изученных. Некоторые нейромедиаторы действуют только в определенных областях мозга. Так, эндорфины и энкефалины обнаружены лишь в путях, проводящих болевые импульсы. Другие медиаторы, такие, как глутамат или ГАМК, более широко распространены.

От чего зависит размер мозга

Пока не существует доказательств, что размер головного мозга (ГМ) определяет умственные отклонения или степень гениальности. Самым маленьким ГМ обладают коренные жители Австралии. Этот орган у них значительно меньше, чем у большинства жителей мира. Определяющую роль в размере ГМ играет генетический фактор.

Организм человека полностью завершает цикл формирования примерно к 25 годам. После этого ткани постепенно начинают о сказано сильно, ведь в действительности едва ли кто-то из людей хотя бы немного может ощутить последствия подобного явления. Даже после 60 многие люди сохраняют хорошую память и способность мыслить. Отмирание тканей ГМ сказывается в первую очередь на памяти, но мыслительные процессы, пускай и могут затормозиться, сохраняют свою активностью благодаря жизненному опыту. Ученые подтверждают многочисленными тестами, что залог развитого интеллекта в регулярном поддержании умственной активности. Поэтому рекомендуется «подпитывать» ГМ следующим образом:

- регулярно читать книги или информационные статьи;

- решать головоломки, играть в настольные игры, заниматься интеллектуальными развлечениями;

- принимать омега-кислоты;

- положительную роль сыграет отказ от алкоголя, табакокурения;

- негативно на мозге сказывается потребление наркотических веществ.

Действие нейромедиаторов.

Как уже отмечалось, нейромедиаторы, воздействуя на постсинаптическую мембрану, изменяют ее проводимость для ионов. Часто это происходит через активацию в постсинаптическом нейроне системы второго «посредника», например циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Действие нейромедиаторов может видоизменяться под влиянием другого класса нейрохимических веществ – пептидных нейромодуляторов. Высвобождаемые пресинаптической мембраной одновременно с медиатором, они обладают способностью усиливать или иным образом изменять эффект медиаторов на постсинаптическую мембрану.

Важное значение имеет недавно открытая эндорфин-энкефалиновая система. Энкефалины и эндорфины – небольшие пептиды, которые тормозят проведение болевых импульсов, связываясь с рецепторами в ЦНС, в том числе в высших зонах коры. Это семейство нейромедиаторов подавляет субъективное восприятие боли.

Функции и задачи

Довольно сложная тема для обсуждения, поскольку головной мозг делает практически все что вы сами делаете (или же управляет этими процессами).

Начать нужно с того, что именно мозг осуществляет наивысшую функцию, определяющую разумность человека как вида – мышление. Также там обрабатываются сигналы, полученные со всех рецепторов – зрения, слуха, нюха, осязания и вкуса. Помимо этого, мозг управляет ощущениями, в виде эмоций, чувств и т. д.

Нельзя не упомянуть, что все движения человеческого тела также управляются мозгом – пусть это и рефлекторные реакции, которые мы далеко не всегда осознаем.

Психоактивные средства

– вещества, способные специфически связываться с определенными рецепторами в мозгу и вызывать изменение поведения. Выявлено несколько механизмов их действия. Одни влияют на синтез нейромедиаторов, другие – на их накопление и высвобождение из синаптических пузырьков (например, амфетамин вызывает быстрое высвобождение норадреналина). Третий механизм состоит в связывании с рецепторами и имитации действия естественного нейромедиатора, например эффект ЛСД (диэтиламида лизергиновой кислоты) объясняют его способностью связываться с серотониновыми рецепторами. Четвертый тип действия препаратов – блокада рецепторов, т.е. антагонизм с нейромедиаторами. Такие широко используемые антипсихотические средства, как фенотиазины (например, хлорпромазин, или аминазин), блокируют дофаминовые рецепторы и тем самым снижают эффект дофамина на постсинаптические нейроны. Наконец, последний из распространенных механизмов действия – торможение инактивации нейромедиаторов (многие пестициды препятствуют инактивации ацетилхолина).

Давно известно, что морфин (очищенный продукт опийного мака) обладает не только выраженным обезболивающим (анальгетическим) действием, но и свойством вызывать эйфорию. Именно поэтому его и используют как наркотик. Действие морфина связано с его способностью связываться с рецепторами эндорфин-энкефалиновой системы человека (см. также НАРКОТИК). Это лишь один из многих примеров того, что химическое вещество иного биологического происхождения (в данном случае растительного) способно влиять на работу мозга животных и человека, взаимодействуя со специфическими нейромедиаторными системами. Другой хорошо известный пример – кураре, получаемое из тропического растения и способное блокировать ацетилхолиновые рецепторы. Индейцы Южной Америки смазывали кураре наконечники стрел, используя его парализующее действие, связанное с блокадой нервно-мышечной передачи.

Сколько весил самый маленький мозг в мире

Точный вес ГМ Юстуса Либиха неизвестен. Однако в результате исследований подтверждено, что именно он был обладателем самого маленького мозга в мире, который весил менее килограмма, при этом Юстус Либих вошел в историю как гениальнейший химик. Ученый сыграл роль не только в науке, но и кулинарии. Ему приписывается создание технологии приготовления мяса, при которой сохраняются все соки и полезные вещества. Многие повара до сих следуют советам именитого ученого, изучавшего органическую химию.

Именно Либих рекомендовал поварам обжаривать мясо, сохраняя сок и варить его в супах. Влияние Либиха оказалось настолько велико, что его диеты пропагандировали и пропагандируют многие современные диетологи. Впрочем, не все идеи одного из самых гениальных ученых мира можно назвать актуальными на сегодняшний день.

Юстус Либих также прославился благодаря изучению растений и животных, внес огромный вклад в рассмотрение их физиологии, он посвятил много времени органической химии, проектированию лабораторных приборов. Так он доказал всему миру, что маленький мозг вовсе не является помехой ученому.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА

Исследования мозга затруднены по двум основным причинам. Во-первых, к мозгу, надежно защищенному черепом, невозможен прямой доступ. Во-вторых, нейроны мозга не регенерируют, поэтому любое вмешательство может привести к необратимому повреждению.

Несмотря на эти трудности, исследования мозга и некоторые формы его лечения (прежде всего нейрохирургическое вмешательство) известны с древних времен. Археологические находки показывают, что уже в древности человек производил трепанацию черепа, чтобы получить доступ к мозгу. Особенно интенсивные исследования мозга проводились в периоды войн, когда можно было наблюдать разнообразные черепно-мозговые травмы.

Повреждение мозга в результате ранения на фронте или травмы, полученной в мирное время, – своеобразный аналог эксперимента, при котором разрушают определенные участки мозга. Поскольку это единственно возможная форма «эксперимента» на мозге человека, другим важным методом исследований стали опыты на лабораторных животных. Наблюдая поведенческие или физиологические последствия повреждения определенной мозговой структуры, можно судить о ее функции.

Электрическую активность мозга у экспериментальных животных регистрируют с помощью электродов, размещенных на поверхности головы или мозга либо введенных в вещество мозга. Таким образом удается определить активность небольших групп нейронов или отдельных нейронов, а также выявить изменения ионных потоков через мембрану. С помощью стереотаксического прибора, позволяющего ввести электрод в определенную точку мозга, исследуют его малодоступные глубинные отделы.

Другой подход состоит в том, что извлекают небольшие участки живой мозговой ткани, после чего ее существование поддерживают в виде среза, помещенного в питательную среду, или же клетки разобщают и изучают в клеточных культурах. В первом случае можно исследовать взаимодействие нейронов, во втором – жизнедеятельность отдельных клеток.

При изучении электрической активности отдельных нейронов или их групп в различных областях мозга вначале обычно регистрируют исходную активность, затем определяют эффект того или иного воздействия на функцию клеток. Согласно другому методу, через имплантированный электрод подается электрический импульс, с тем чтобы искусственно активировать ближайшие нейроны. Так можно изучать воздействие определенных зон мозга на другие его области. Этот метод электрической стимуляции оказался полезен при исследовании стволовых активирующих систем, проходящих через средний мозг; к нему прибегают также и при попытках понять, как протекают процессы научения и памяти на синаптическом уровне.

Уже сто лет назад стало ясно, что функции левого и правого полушарий различны. Французский хирург П.Брока, наблюдая за больными с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), обнаружил, что расстройством речи страдали только больные с повреждением левого полушария. В дальнейшем исследования специализации полушарий были продолжены с помощью иных методов, например регистрации ЭЭГ и вызванных потенциалов.

В последние годы для получения изображения (визуализации) мозга используют сложные технологии. Так, компьютерная томография (КТ) произвела революцию в клинической неврологии, позволив получать прижизненное детальное (послойное) изображение структур мозга. Другой метод визуализации – позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – дает картину метаболической активности мозга. В этом случае человеку вводится короткоживущий радиоизотоп, который накапливается в различных отделах мозга, причем тем больше, чем выше их метаболическая активность. С помощью ПЭТ было также показано, что речевые функции у большинства обследованных связаны с левым полушарием. Поскольку мозг работает с использованием огромного числа параллельных структур, ПЭТ дает такую информацию о функциях мозга, которая не может быть получена с помощью одиночных электродов.

Как правило, исследования мозга проводятся с применением комплекса методов. Например, американский нейробиолог Р.Сперри с сотрудниками в качестве лечебной процедуры производил перерезку мозолистого тела (пучка аксонов, связывающих оба полушария) у некоторых больных эпилепсией. В последующем у этих больных с «расщепленным» мозгом исследовалась специализация полушарий. Было выявлено, что за речь и другие логические и аналитические функции ответственно преимущественно доминантное (обычно левое) полушарие, тогда как недоминантное полушарие анализирует пространственно-временные параметры внешней среды. Так, оно активируется, когда мы слушаем музыку. Мозаичная картина активности мозга свидетельствует о том, что внутри коры и подкорковых структур существуют многочисленные специализированные области; одновременная активность этих областей подтверждает концепцию мозга как вычислительного устройства с параллельной обработкой данных.

С появлением новых методов исследования представления о функциях мозга, вероятно, будут видоизменяться. Применение аппаратов, позволяющих получать «карту» метаболической активности различных отделов мозга, а также использование молекулярно-генетических подходов должны углубить наши знания о протекающих в мозгу процессах. См. также НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ.

Иван Тургенев — писатель с самым большим мозгом в мире

Если рассматривать умственно полноценных людей, то Иван Тургенев является действительно обладателем самого большого мозга в мире.

Признанный во многих странах гениальный писатель имел мозг массой 2012 граммов. Могло ли данное обстоятельство повлиять на гениальность этого человека, сейчас сказать трудно, ведь в те времена не было специального оборудования, позволяющего оценить влияние размера мозга на умственную деятельность.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ

У различных видов позвоночных устройство мозга удивительно схоже. Если проводить сопоставление на уровне нейронов, то обнаруживается отчетливое сходство таких характеристик, как используемые нейромедиаторы, колебания концентраций ионов, типы клеток и физиологические функции. Фундаментальные различия выявляются лишь при сравнении с беспозвоночными. Нейроны беспозвоночных значительно крупнее; часто они связаны друг с другом не химическими, а электрическими синапсами, редко встречающимися в мозгу человека. В нервной системе беспозвоночных выявляются некоторые нейромедиаторы, не свойственные позвоночным.

Среди позвоночных различия в устройстве мозга касаются главным образом соотношения отдельных его структур. Оценивая сходство и различия мозга рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих (в том числе человека), можно вывести несколько общих закономерностей. Во-первых, у всех этих животных строение и функции нейронов одни и те же. Во-вторых, весьма сходны устройство и функции спинного мозга и ствола головного мозга. В-третьих, эволюция млекопитающих сопровождается ярко выраженным увеличением корковых структур, которые достигают максимального развития у приматов. У земноводных кора составляет лишь малую часть мозга, тогда как у человека – это доминирующая структура. Считается, однако, что принципы функционирования мозга всех позвоночных практически одинаковы. Различия же определяются числом межнейронных связей и взаимодействий, которое тем выше, чем более сложно организован мозг. См. также АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ.

Промежуточный мозг

Специфика строения головного мозга сказывается на структуре его основных отделов. К примеру, промежуточный мозг также состоит из двух основных частей: вентральной и дорсальной. Дорсальный отдел включает в себя эпиталамус, таламус, метаталамус, а вентральная – гипоталамус. В структуре промежуточной зоны принято различать эпифиз и эпиталамус, которые регулируют приспособление организма к перемене биологического ритма.

Таламус является одной из важнейших частей, потому что он необходим человеку для обработки и регуляции различных внешних раздражителей и возможности приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Основное предназначение – сбор и анализ разных чувственных восприятий (за исключением обоняния), передача соответствующих импульсов в большие гемисферы.

Учитывая особенности строения и функции головного мозга, стоит отметить гипоталамус. Это специальный отдельный подкорковый центр, полностью сосредоточенный на работе с различными вегетативными функциями организма человека. Воздействие отдела на внутренние органы и системы осуществляется с помощью ЦНС и желез внутренней секреции. Гипоталамус выполняет также следующие характерные функции:

- создание и поддержка режимов сна и бодрствования в повседневной жизни.

- терморегуляция (поддержка нормальной температуры тела);

- регулирование сердечного ритма, дыхания, давления;

- контроль работы потовых желез;

- регулирование перистальтики кишечника.

Также гипоталамус обеспечивает начальную реакцию человека на стресс, несет ответственность за сексуальное поведение, поэтому его можно охарактеризовать в качестве одного из наиболее важных отделов. При совместной работе с гипофизом гипоталамус оказывает стимулирующее воздействие на формирование гормонов, помогающих нам адаптировать организм к стрессовой ситуации. Тесно связан с работой эндокринной системы.

Гипофиз имеет сравнительно малые размеры (примерно с семечко подсолнуха), но отвечает за продукцию огромного количества гормонов, в том числе за синтез половых гормонов у мужчин и женщин. Располагается за носовой полостью, обеспечивает нормальный обмен веществ, контролирует функционирование щитовидной, половой желез, надпочечников.

Головной мозг, находясь в спокойном состоянии, расходует огромный объем энергии – примерно в 10-20 раз больше, чем мышцы (относительно своей массы). Потребление находится в пределах 25% от всей имеющейся энергии.

Кора больших полушарий

Кору полушарий образует тонкий слой серого вещества, ответственный за высшую психическую функцию. На поверхностной части коры визуально можно увидеть борозды, из-за чего все отделы головного мозга имеют складчатую поверхность. Центральный орган у каждого человека имеет различную форму борозд, глубину и протяженность, таким образом, складывается индивидуальный рисунок.

Исследования мозговых структур позволили определить самый древний корковый слой и эволюционное развитие органа, путем гистологического анализа. Кору делят на несколько типов:

- Архипаллиум – самая старая часть коры, регулирует эмоции и инстинкты;

- Палеопаллиум – более молодая часть коры, отвечает за вегетативную регуляцию и поддерживает физиологический баланс всего организма;

- Неокортекс – новая область коры, образует верхний слой больших полушарий;

- Мезокортекс – состоит из промежуточной старой и новой коры.

Все области коры между собой находятся в тесном взаимодействии, а также с подкорковыми структурами. Подкорка включает в себя следующие структуры:

- Таламус (зрительные бугры) – скопление большой массы серого вещества. Таламус содержит сенсорные и моторные ядра, нервные волокна позволяют соединить его со многими отделами коры. Зрительные бугры соединены с лимбической системой (гиппокамп) и участвуют в образовании эмоций и пространственной памяти;

- Базальные ганглии (ядра) – скопление белого вещества в толще серого. Слой располагается сбоку от таламуса, около основания полушарий. Базальные ядра осуществляют высшие процессы нервной деятельности, активная фаза работы происходит в дневное время, а во время сна прекращается. Нейроны в ядрах активизируются при умственной работе органа (концентрация внимания), и вырабатывают электрохимические импульсы;

- Ядра ствола мозга – регулируют механизмы перераспределения мышечного тонуса, и отвечают за сохранение равновесия;

- Спинной мозг – расположен в позвоночном канале, и имеет полость, заполненную ликвором. Представлен в виде длинного тяжа и обеспечивает связь большого мозга с периферией. Спинной мозг поделен на сегменты и выполняет рефлекторную деятельность. Через спинномозговой канал идет поток информации в головной мозг.

Иерархия данных структур по отношению к коре более низкая, но каждая выполняет важные функции и при нарушениях запускается независимое самоуправление. Подкорковая область представлена комплексом различных образований, которые участвуют в регулировании поведенческих реакций.

Взгляд в историю и современность

Изначально органом мыслей и чувств считалось сердце. Однако с развитием человечества была определена связь между поведением и ГМ (в соответствии со следами проведения трепанации на найденных черепах). Эта нейрохирургия, вероятно, использовалась для лечения головных болей, переломов черепа, психических заболеваний.

С точки зрения исторического понимания, мозг в центр внимания попадает в древнегреческой философии, когда Пифагор, а позже Платон и Гален, понимали его, как орган души. Значительные продвижения в определении мозговых функций обеспечили выводы врачей, которые, исходя из вскрытий, исследовали анатомию органа.

Сегодня для исследования ГМ и его активности врачи используют ЭЭГ – устройство, записывающее мозговую активность посредством электродов. Метод также применяется для диагностики церебральной опухоли.

Для устранения новообразования современная медицина предлагает неинвазывный способ (без разреза) – стереохирургию. Но ее применение не исключает использование химической терапии.

Эмбриональное развитие

ГМ развивается во время эмбрионального развития от передней части нервной трубки, возникающей на 3-й неделе (20-27 день развития). В головном конце нейронной трубки формируются 3 первичные церебральные везикулы – передний, средний, задний. В то же время создаются затылочная, лобная область.

На 5-й неделе развития ребенка формируются вторичные мозговые везикулы, образующие основные части взрослого мозга. Фронтальный мозг разделяется на промежуточный и конечный, задний – на Варолиев мост, мозжечок.

В камерах образуется цереброспинальная жидкость.

Сравнение мозга человека и животных

Масса мозга различных представителей фауны зависит от огромного количества факторов. Например, земноводные и древние ящеры не могут похвастаться тяжестью этого органа: вес мозгов динозавра, при его довольно крупных габаритах, был примерно 1000г.

Если сравнивать этот показатель у млекопитающих и человека, то данные также будут разниться: Например, вес мозгового вещества слона составляет от 4000 г до 5000 г, а самая большая масса мозга зафиксирована у синего кита — около 9000 г.

Самое коммуникабельное животное — собака, имеет мозги весом не более 100г, что не мешает этим представителям животного мира, хорошо поддаваться тренировке, недаром для изучения безусловных рефлексов академиком Павловым были выбраны именно они.