Нарушения речи у детей и взрослых могут быть связаны с различными состояниями: наследственные дефекты, родовая травма, ЧМТ, заболевания головного мозга и пр. Например, амнестическая афазия наблюдается при поражении нижних или задних отделов височной и теменной доли. Болезнь характеризуется тем, что человек начинает забывать названия различных предметов, что затрудняет его коммуникацию с окружающими людьми. Вопросами диагностики и лечения подобного состояния занимается невролог или психиатр.

Общие сведения

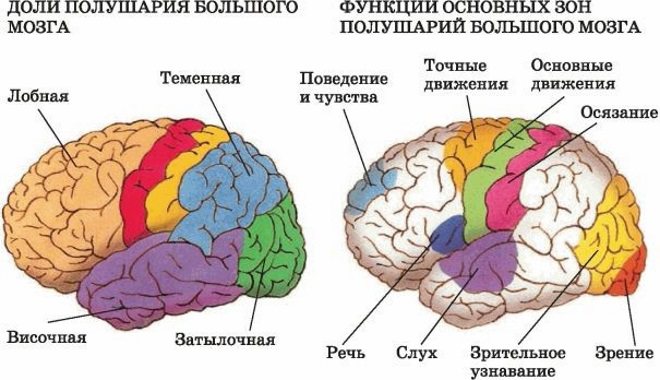

У молодых людей амнестическая афазия характеризуется минимальными потерями для коммуникации. Пожилые пациенты страдают от болезни гораздо сильнее. Но у всех больных с данным расстройством поражена височно-теменно-затылочная часть полушарий головного мозга. При этом у правшей повреждается — левая часть, у левшей — правая. Следствием нарушения становится снижение объема памяти, угнетение работы данной части коры головного мозга из-за отмирания нейронов.

Терапия патологии

Лечение афазии должно направляться на восстановление нервных клеток. Это требует выполнения определенных правил. После перенесенного инсульта рекомендуется делать все возможное, чтобы насыщать головной мозг кислородом. Больным нужно полностью исключить из своей жизни стрессовые ситуации, которые приводят к дополнительным хаотичным импульсам.

Лечение патологического процесса направляется на восстановление кровообращения в головном мозге. Пациенту рекомендуется обеспечить ежедневную деятельность, которая будет задействовать находящиеся рядом с областью поражения участки мозга. Лечение патологического процесса должно начинаться сразу же после появления симптоматики, что увеличит шанс полноценного восстановления.

Лечение патологического процесса должно проводиться ежедневно. Пациенту назначается терапия в соответствии с видом заболевания и объемом, который он может осилить. После инсульта рекомендовано корректировать устную и письменную речь.

Иногда наблюдается самостоятельное купирование афазии после инсульта. Но, для обеспечения полноценного восстановления пациента не стоит на это рассчитывать. Пациент нуждается в комплексном лечении с индивидуальным подходом.

Медикаментозная терапия

Для лечения патологического процесса рекомендовано применение медикаментозных препаратов, которые назначаются врачом после предварительного обследования пациента. Пациентам рекомендуется прием лекарств, которые обеспечат поставку кислорода в головной мозг в необходимом количестве. Это приведет к укреплению нервных связок и улучшению обмена веществ в области поражения.

Лечение проводится: Семаксом, Сомазином, Церебролизином, Глиатилином, Цераксоном, Церетоном, Холитилином. Восстановление речи проводится с помощью препаратов янтарной кислоты — Реамберина, Цимтофлавина, Мексидола. После приступа инсульта больному рекомендован прием витаминов группы В – Мильгаммы, Нейромидина.

Больным рекомендуется комплексное применение лекарств. При этом необходимо строго придерживаться схемы, которая разрабатывается доктором в соответствии со степенью тяжести патологического процесса. Изначально проводится внутримышечное и внутривенное введение медикаментов.

Терапия этим способом проводится 1-3 недели. По истечению этого времени проводится прием таблетированной формы лекарств. Кроме вышеперечисленных препаратов пациенту дают медикаменты, действие которых направлено на улучшение его общего состояния.

Медикаментозная терапия при афазии должна быть комплексной и разрабатываться индивидуально, что позволит ускорить восстановительный период.

Классификация

Определение амнестическая афазия включает в себя 2 разновидности речевых расстройств:

- Оптиконестическую афазию

Развивается по причине поражения затылочных и височных отделов головного мозга в левом полушарии. У больного не отмечается снижение лексического запаса, человек забывает, как выглядят предметы, а не их название.

- Акустикомнестическую афазию

Поражаются извилины средней височной части и зона слухового аппарата. В результате у пациента снижается объем речевой и слуховой памяти.

В большинстве случаев диагноз амнестическая афазия подразумевает наличие набора проблем у пациента, то есть формы болезни сочетаются друг с другом.

Многие специалисты в России при диагностировании подобных нарушений пользуются классификацией А.Р. Лурия, который выделял гораздо больше разновидностей афазии:

- Эфферентная моторная

Пациенты не воспринимают информацию из письменного текста, не могут полноценно читать и писать, делают множество орфографических и пунктуационных ошибок, создают текст из несвязных по смыслу предложений.

- Афферентная моторная

У больного возникают сложности с говорением, он испытывает трудности с подбором артикуляционной единицы.

- Динамическая

Люди затрудняются составлять предложения, фразы из 3 и более слов, в речи перескакивают от одной мысли к другой.

- Сенсорная

У человека расстроен фонематический слух. Он понимает чужую речь плохо даже на родном, хорошо знакомом языке.

- Семантическая

Больной воспринимает речь только короткими фразами и предложениями, не способен анализировать сложные семантические конструкции.

Механизм развития и симптомы

Головной мозг характеризуется наличием нескольких центров, которые являются взаимосвязанными между собой. При их правильной работе человек правильно понимает и воспроизводит речь, может полноценно анализировать сложные речевые конструкции, правильно строит предложения. Нервные волокна связывают между собой все центры, которые располагаются в области висков, темени и по центру мозга.

При инсульте наблюдается отмирание определенного участка головного мозга. Это приводит к повреждению нервных волокон, поэтому человек не может понимать и воспроизводить речь. В период протекания афазии после инсульта сенсорного характера у пациента возникает соответствующая симптоматика.

Такой патологический процесс сопровождается непониманием речи, которая обращена к пациенту. Поговорки и пословицы человек также не может понять. При афазии после инсульта пациенты утверждают, что все окружающие говорят на непонятном языке. Пациент может строить простые предложения со смыслом.

При мнестической афазии человек из предложения, которое обращается к нему, понимает всего лишь несколько фраз. Он начинает произносить первые слова предложения и забывает, о чем речь. В период протекания патологического процесса пациенты очень медленно разговаривают и тщательно подбирают слова. Пациент может проводить замену одних слов другими, которые не подходят по смыслу.

При акустико-мнестической афазии человеком проводится чтение подзаголовков в книгах и газетах, смысл которых он не понимает. Возникают трудности в описании происходящих вокруг событий. Человеку трудно называть предметы своими именами.

Афазия – это нарушение речи после инсульта, которое сопровождается ярко выраженной симптоматикой. При ее возникновении рекомендовано экстренно обратиться к доктору для назначения действенного лечения.

Патогенез

К развитию амнестической афазии приводят множество причин. От болезни не застрахован ни один человек любого возраста и социального положения. Основными виновниками речевой патологии выступают:

- удары головой;

- травмы черепа в результате падений, ДТП;

- оперативные вмешательства в структурах головного мозга;

- инфекционные заболевания: менингит, энцефалит, абсцесс головного мозга;

- инсульт;

- тромбоз;

- острое отравление организма ядами;

- передозировка лекарственными препаратами;

- психические заболевания;

- злокачественные, доброкачественные опухоли;

- болезнь Альцгеймера;

- болезнь Пика;

- генетическая предрасположенность к афазии;

- ишемические болезни головного мозга, сердца;

- гипертония;

- эпилепсия;

- мигрень.

В группу риска возникновения амнестической афазии входят люди пожилого и старого возраста. Возможность развития синдрома повышают вредные привычки: курение и алкоголь. В редких случаях амнестическая афазия наблюдается при поражении почек, печени, когда организм отравляется невыведенными продуктами метаболизма.

Определение и классификация

Амнестическая афазия − это разновидность нейропсихологического расстройства речи, при котором наблюдается забывание названий предметов или имен. Основной фактор, обуславливающий развитие данного расстройства – это органическое повреждение, локализующееся в височной и теменной доле больших полушарий головного мозга. В такой ситуации пациент понимает, какой объект находится перед ним и знает, зачем он нужен, однако не может назвать его. Чаще всего пациенты во время разговора описывают функции предмета, дают ему характеристику по форме и цвету, но вспомнить название не могут.

Врачи выделяют еще один подтип подобного расстройства речи − оптико-мнестическую афазию, которая развивается при преимущественном повреждении коры височной доли. К афазии присоединяется невозможность рисовать объекты по памяти, только видя предмет перед собой. Больные могут описать его характеристики, но не изобразить или назвать.

Симптомы

Речевая патология протекает ровно, мягко. Резкие ухудшения состояния наблюдаются крайне редко. Симптомы проявляются смазано. При амнестико-семантической афазии у больного наблюдаются следующие характерные признаки болезни:

- Пациенты разговаривают медленно, делая длительные паузы между словами, фразами, предложениями.

- Больные жалуются на невозможность логически выстроить высказывание.

- Слова, фразы повторяются многократно, человек будто цепляется за уже высказанную мысль и таким образом пытается продолжить высказывание.

- В речи почти отсутствуют существительные. Для наименования предметов используются перечисления их характеристик по внешнему виду, качествам, отличительным свойствам.

- Артикуляция, слух страдают редко.

- Речь экспрессивна, насыщена прилагательными и глаголами.

- Если больному напомнить название предмета, например, произнести первый слог, то он быстро закончит начатое слово. Но может опять забыть наименование при следующем разговоре.

- Пациентам сложно удерживать внимание на одной теме, концентрировать взгляд на предмете.

- Сложности в понимании смысла пословиц, многозначных слов.

Симптомы афазии можно спутать с признаками слабоумия, но на самом деле интеллект больных не страдает. Они не теряют социальных, бытовых навыков, мыслят как здоровые люди, но испытывают сложности в вербальном обращении к окружающим, устных ответах на вопросы.

Клинические проявления

Невозможность назвать предмет − основной симптом патологии, однако, выявить это при обычном общении очень сложно. Но болезнь проявляется не только афазией. Симптомы включают в себя следующие проявления:

- Частое повторение одних и тех же слов или словосочетаний.

- Замедленность речи с выраженными паузами между словами или, наоборот, больные начинают говорить очень быстро и нелогично.

- Речь приобретает описательный характер, то есть пациент пропускает существительные, а говорит только с помощью прилагательных или глаголов.

- Человек легко описывает предмет и говорит о его функциях, однако не может вспомнить название объекта.

- Когда больному подсказывают первую букву или слог названия предмета, он с легкостью вспоминает все слово.

- Психические нарушения развиваются на фоне повреждения других областей головного мозга и могут характеризоваться частой сменой настроения, агрессией, замкнутостью, дурашливостью, депрессией, апатией, парезами или параличами, забывчивостью и др.

Несмотря на речевые нарушения, другие функции головного мозга, связанные с произнесением слов, не страдают. Пациент может писать, читать, что отличает болезнь от алалии.

Диагностика

Поставить диагноз “на глаз”, только после осмотра и беседы с больным человеком невозможно. Причиной сбивчивой речи могут быть не только травмы головного мозга, но и стрессы, особенности психики. Врачу необходимы более веские доказательства поражений черепа, сосудов, отделов мозга.

Для выявления амнестического типа афазии следует пройти аппаратные исследования:

- Рентген мозга, черепа;

- КТ;

- УЗИ, сонографию;

- Картирование сосудов;

- МРТ головного мозга;

- Комплекс лабораторных анализов.

Кроме перечисленных методов диагностики, проверить возможности речевых отделов мозга помогают специальные пробы. Больному предлагают пройти такие тесты:

- По устному описанию вспомнить название предмета.

- Найти общее между несколькими предметами, сгруппировать их.

- Счет от 0 до 10 и обратно.

- Пение песен.

- Беседа по сюжетным картинкам, ответы на вопросы: что делают герои иллюстрации, во что одеты.

- Исследование чтения и письма.

- Выполнение упражнений из набора артикуляционной гимнастики для оценки работы мимики, мышц речевого аппарата.

- Расшифровка смысла пословиц, поговорок.

По результатам диагностики определяется место локализации повреждения и назначается курс терапии. Выявление типа поражения — задача невролога. Обращаться за помощью желательно на ранних сроках развития болезни, чтобы коррекционные методы лечения были более эффективны.

Причины возникновения

Патология характеризуется повреждением серого и прилежащего белого вещества височной и теменной доли, что объясняет нарушения связей между группами нервных клеток. Причины, приводящие к поражению мозга следующие:

- инфекционно-воспалительные заболевания бактериальной, вирусной или грибковой этиологии: энцефалит, менингит, абсцесс тканей головного мозга;

- токсическое поражение коры при отравлении алкоголем, лекарственными препаратами или нейротоксичными ядами;

- травмы: аварии, удары тупыми предметами, ушибы или сотрясения, разрыв нейронных связей в височной доле;

- последствия оперативного лечения патологий ЦНС;

- опухолевые образования;

- острое нарушение кровообращения головного мозга;

- хроническая недостаточность кровообращения в тканях мозга (транзиторно-ишемические атаки);

- болезнь Альцгеймера или Пика.

Кроме прямых причин, существуют факторы риска, приводящие к подобным болезням: старческий или пожилой возраст, метаболические нарушения в организме, ожирение и атеросклероз, курение и алкоголизм, малоактивный образ жизни, генетическая предрасположенность, ишемическая болезнь сердца, гипертония и др.

Лечение

Выбор способа терапии зависит от типа и причины нарушения. При абсцессах мозга, опухолях лечение амнестической афазии проводится оперативным путем и медикаментозно после проведения операции. Ликвидация инфекционных факторов требует гормональной, антибактериальной терапии. Афазия вследствие инсульта лечится длительно, необходимо прибегать к помощи массажиста, проходить курсы неврологической, физиологической реабилитации.

Восстановление когнитивных функций — длительный и трудоемкий процесс. С пациентом обязательно работают неврологи, психологи, психотерапевты, логопеды. Полное выздоровление больных афазией наступает редко, но добиться серьезных положительных результатов возможно, хотя на этой может уйти не один год.

Постановка диагноза

Так как патология связана с повреждением головного мозга, то больному рекомендуют записаться на прием к неврологу или психиатру. Специалисты данного профиля смогут провести необходимые исследования и подобрать лечение.

Во время первичной консультации у специалиста врач проводит комплексную диагностику. Она включает в себя следующие действия:

- Сбор жалоб и анамнеза заболевания. Необходимо знать время появления симптомов, на каком фоне они развились и какие хронические заболевания есть у пациента.

- Оценка неврологического статуса. Исследуется походка, равновесие, когнитивные навыки, проводится оценка эмоционально-волевой сферы, тест на узнавание предметов, пробы для оценки функциональной активности речевого аппарата и отдельных компонентов речи − лексики, фонетики и грамматики.

- Лабораторные анализы (клинический и биохимический анализы крови, общее исследование мочи, по показаниям ликвора).

- Рентгенограмма черепа.

- Ультразвуковое исследование сосудов шеи с допплером.

- Компьютерная, магнитно-резонансная или позитронно-эмиссионная томография головного мозга для выявления органических заболеваний ЦНС.

Перечень используемых для диагностики процедур зависит от имеющихся у человека симптомов и сопутствующих болезней. Ни в коем случае не стоит самостоятельно ставить диагноз, так как это часто приводит к прогрессированию основной патологии.

Коррекция

Для реабилитации номинативной функции при амнестической афазии используют поэтапную актуализацию слова через подсказки, картинки. В процессе выполнения заданий больной снова заполняет память существительными, расширяет ее объем, тренирует мозговую активность.

Задания при амнестической афазии разрабатываются индивидуально, исходя из симптомов расстройства, которые проявляются у конкретного пациента. Их суть заключается в следующем:

- Больного необходимо научить вычленять существенные признаки предметов.

Если говорить о яблоке, то пациент должен вспомнить, где оно растет, каково по форме, цвету, размеру, вкусу.

- Следующий этап — связать мысленный образ и воспоминания о предмете с лексической оболочкой слова. Так восстанавливаются связи между практическим опытом работы с предметом и его называнием в экспрессивной речи.

- Самым сложным этапом является объяснение многозначности слова. Дойти до этого уровня реабилитации возможно, если словарный запас пациента удалось вернуть до нормальных объемов.

- После наращивания словарного запаса нужно переходить к тренировке ситуативной речи.

Коррекция нарушений

Комплексная диагностика позволяет поставить однозначный диагноз. На основе результатов исследований, возраста пациента и его психического состояния лечащий врач подбирает схему лечения. Терапия всегда носит комплексный характер.

Если афазия вызвана травмой головного мозга, инсультом или опухолью, то пациент срочно нуждается в оперативном лечении. Только после устранения непосредственной причины состояния можно переходить к восстановлению речи больного.

После проведения экстренной терапии, врачи рекомендуют начинать реабилитацию. На первом этапе с больным занимается психолог и логопед. Они обучают пациента адекватно воспринимать предметы и образно мыслить. Постепенно количество картинок и визуальных рядов увеличивается, тем самым формируется словарный запас. Второй этап характеризуется адаптацией к разговорной речи, уменьшением пауз между словами и фразами. Заключительная ступень логопедической коррекции заключается в увеличении речевого запаса, улучшении способности к восприятию большего количества информации.

Классификация афазий

Для выделения и описания отдельных видов заболевания в России используется преимущественно классификация советского психолога Александра Романовича Лурия. Таблица, данная ниже, демонстрирует, чем характеризуются виды афазий.

| Вид | Характеристика |

| Эфферентная моторная | Причиной развития отклонения является воздействие на двигательный речевой центр, расположенный в головном мозге. Заболевание проявляется в грамматических ошибках и в сложности перехода от одной единицы речи к другой. Наблюдаются значительные проблемы с письмом и чтением. |

| Динамическая | Динамический вид заболевания провоцируется нарушениями функционирования области коры, расположенной вблизи двигательного центра речи. Такая афазия характеризуется сложностями в последовательном выстраивании высказывания. |

| Афферентная моторная | Развитие отклонения происходит вследствие нарушений в работе задней части центральной области и теменной области коры головного мозга. У больных наблюдаются проблемы с подбором необходимого звука из нескольких звуков с похожей артикуляционной позицией. |

| Сенсорная | Недуг развивается в ходе нарушения функций фонематического слуха. Больной, утративший способность различать фонемы в составе слов, испытывает трудности с восприятием акустической информации. |

| Акустико-мнестическая | Акустико-мнестическая афазия наблюдается при поражении связи между слуховым анализатором и центром памяти. Заболевание характеризуется заторможенной и скудной речью, избытком парафраз и опущением существительных. |

| Оптико-мнестическая | У пациентов, страдающих от этой формы афазии, наблюдается нарушение связи между воспринимаемым зрительным образом и его названием. Сохраняется способность описания предмета. Речь беглая, возможны неточности при подборе слов. |

| Семантическая | Семантическая форма заболевания характеризуется распадом симультанного (одновременного) анализа и синтеза речи и выражается в неспособности понимать сложные грамматические структуры речи. |

| Амнестическая | Амнестическая афазия наблюдается при дефектах функционирования теменной и височной зоны. Отличается неспособностью пациента указать название предмета. |

Как показывает таблица, развитие разных форм афазии наблюдается при поражении того или иного участка головного мозга, однако в большинстве случаев затрагивается сразу несколько отделов, что говорит об условности классификации. Виды афазии развиваются параллельно, объединяя симптомы и в равной мере влияя на речь больного.

ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ

Как уже говорилось выше, при этой форме афазии из-за нарушения слухоречевой памяти на ее нейронном, корковом уровне возникают расстройства понимания серийно организованного высказывания. При этом наблюдаются трудности удержания в памяти воспринимаемых на слух серий слов (как не связанного смыслом простого перечисления слов, например ухо, лес, рак, так и серии слов, входящих в предложения). Больные с акустико-мнестической афазией успевают «запомнить» из 3—4 слов первое и последнее слово, не удерживая в памяти «центральные» слова (например, из серии слов «суп», «нос», «рак», «кот» больной после небольшой паузы сможет повторить лишь слова суп и кот, а если паузу увеличить, то и эти слова «сотрутся» из его слухоречевой памяти). Причем интеллект и все другие виды памяти (зрительная, тактильная, на события жизни и т.п.) у больного сохранены. Больной не успевает «схватить» все элементы предложения, поэтому отвечает невпопад, теряется во время беседы с двумя, тремя собеседниками, говорящими в быстром темпе, с трудом понимает речь по радио и телевидению, не может записать под диктовку чужой адрес, номер телефона и т.п. Однако этим его речевые трудности не ограничиваются. Больному необыкновенно трудно вспоминать названия предметов (амнестические трудности), действий, дат, простых чисел, прилагательных и наречий, нередко он заменяет их другими словами, относящимися прямо или косвенно к искомым словам. Так, вместо «мальчик читает» больной может сказать «человек чем-то занимается, очень хороший человек, умница, маленький» и, понимая, что нашел неточные слова, просит подсказать ему точные. Повторение отдельных слов, чтение несложного текста, запись отдельных слов под диктовку остаются сохранными.

При этой форме афазии нарушается объем слухоречевой памяти, обусловленный, вероятно, тем, что поле 21 височной доли коры головного мозга является и зоной перекрытия височной и затылочной доли (поле 37) и в то в же время получает постоянную активацию от «задних» подкорковых отделов, их ядер и восходящих и нисходящих проводников, которые вследствие нарушения коры головного мозга вторично снижают свою активацию. Кроме того, нельзя забывать, что при восприятии речи на слух в клишеобразной ситуативной речи выпадает в слове восприятие неударных слогов, а во фразе — малоинформативных слов и акцентируется внимание на слове интонационно выделенном, на которое «падает» логическое ударение, оно может стоять как в начале, так и в конце устного «текста» собеседника. Все эти задачи осуществимы в процессе подготовительных заданий, некоторые из которых мы приводим.

В разделе «Преодоление акустико-мнестической афазии» сборника упражнений «Коррекция сложных речевых расстройств» (стр. 236—266) предлагается система заданий (всего 56 заданий), помогающих постепенно расширить у больного объем слухоречевой памяти, что облегчает ему преодоление амнестических трудностей при нахождении названия предметов и действий. Основными «рычагами» и «костылями» в преодолении акустико-мнестической афазии являются не только сохранный фонематический слух на отдельные звуки речи, не только относительно сохранная устная речь больного, сохранность чтения и письма на уровне отдельных слов, но и: 1) зрительная память; 2) воспитание прогнозирования и планирования воспринимаемой речи с опорой на зрительное восприятие предметов; 3) восстановление представления о качествах предмета или действия; 4) соотнесение предмета с категорией, к которой он относится, например, обувь, овощи и т.п., названия городов, стран и т.п.; 5) удержание в памяти разной степени сложности чисел.

В процессе письма у больных возникают трудности не только в нахождении слова, но и в нахождении нужного окончания существительных в косвенных падежах, согласовании в роде и числе глаголов и существительных, трудности употребления местоимений. Желательно, чтобы больной начал схематически рисовать предметы, изображенные на рисунках пособия, уточняя и называя их детали (например, стол — письменный стол, это его ножки, не ноги, а ножки. Это крышка стола, на ней пишут. Крышки бывают и у других предметов, но у них другие функции. Ящики стола и т.д. А это кочан капусты. Это листья капусты. Внутри кочана кочерыжка. Кочан круглый. Крепкий. А бывает рыхлый. Капуста бывает свежая… и т.д.). Эти упражнения, закрепленные схематичным рисунком больного, содействуют преодолению амнестических трудностей.

Особое место в системе преодоления амнестических трудностей занимают задания на составление кратких письменных предложений, записанных больным по схеме: кто? что делает? где? куда? зачем? и т.д. В этом сказывается роль лобной доли.

подлежащее—————— > сказуемое———— > дополнение и т.д.

Их цель — ограничить многоречивость больного, приучить его к контролю, планированию высказывания по простой сюжетной картинке, к точности выбора слов, после чего можно перейти к составлению несложных текстов по сериям картинок, а затем к самостоятельному написанию рассказов по репродукциям (открыткам) бытовых картин русских и зарубежных художников, желательно с юмористическим или историческим сюжетом, чтобы больному было интересно самостоятельно работать. Рассказ по репродукции больной может написать в течение нескольких дней, уточняя детали картины, эпоху, в которую жил художник, и время, им изображенное.

Больные с акустико-мнестической афазией крайне тяжело переживают свой речевой дефект. Иногда они трудны в общении, но отличаются очень высокой трудоспособностью, стремлением преодолеть болезнь и в большинстве случаев успешно справляются с этой задачей. Больные с этой формой афазии являются самыми перспективными, возвращаются к работе даже писателя, литературоведа и режиссера, для которого слухоречевая память в работе с актерами в высшей степени значительна.

Приведем примерную последовательность заданий. Задание. Потренируйте зрительную память. Посмотрите на рисунки, закройте их и вспомните, что вы видели.

Булка, суп, яблоко, кувшин, масло, конфеты.

Задание. Посмотрите на рисунки, закройте их и вспомните, что вы видели. Первый ряд рисунков; второй ряд рисунков; третий ряд рисунков.

Рука, арбуз, сахар; флаги, конфеты, цветы; заяц, щука, щенок.

Задание. Помогите больному показать два рисунка из трех, а затем три рисунка из четырех. Сделайте разные комбинации в последовательности рисунков.

Задание. Задание рассчитано на 5 занятий. Прочитайте предложения из трех слов (вопросы: кто? что делает? кого? что? чем?). Найдите их на рисунках. Подчеркните глагол в предложениях. Запишите эти предложения под диктовку.

Мальчик гонит корову в поле. Девочка бегает на коньках. Мама кормит дочку манной кашей. Она держит дочку на коленях. Дети выпускают белку из клетки.

Задание. Задание рассчитано на 10 занятий. Попросите больного найти по два числа 7, 2; 6, 5; 9, 4; 8, 3; 1, 7; по три числа 2, 6, 7; 5, 6, 9; 8, 6, 3 и т.д.

Задание. Задание рассчитано на 10 занятий. Попросите больного срисовать вертикально и горизонтально расположенные прямоугольники, понять, что большинство окружающих нас предметов имеют форму прямоугольника, квадрата, круга и овала. Попросите сначала срисовать прямоугольники: флажок, зеркало, стол, стул, тетрадь, окно, дверь, а затем продолжить дорисовывание различных геометрических фигур до схематического изображения предметов. Предложите больному рассмотреть рисунки в разных разделах «Пособия» и схематично их дорисовать, выделяя и дорисовывая основные признаки предмета.

Задание. Существует множество интонаций, которые делят речь на определенные отрезки в два слова, в три слова и т.д.

Эти отрезки соответствуют речевому дыханию и имеют особые виды интонации: интонацию начала и интонацию конца и называются синтагмами. Проследите ритм этой интонации при перечислении порядкового счета, названий дней недели и месяцев года:

Один-два, три-четыре, пять-шесть, семь-восемь, девять-де-сять; понедельник-вторник, среда-четверг, пятница-суббота-воскресенье; январь-февраль-март; апрель-май-июнь, июль-август-сентябрь, октябрь-ноябрь-декабрь.

Обратите внимание больного на то, как его голос то повышается, то понижается. Запишите эти самые простые синтагмы под диктовку сначала по два, а затем по три, то есть январь-февраль-март, июль-август-сентябрь. У этих синтагм твердая временная последовательность.

Задание. Запишите под диктовку номера телефонов:

121-13-31, 921-11-29, 256-59-41, 291-17-80, 132-88-44, 945-54-19, 634-31-87, 281-32-18, 905-15-51, 593-39-25 и т.д. (диктовать можно как телефоны знакомых людей, так и придуманные).

Задание. Запишите под диктовку примеры:

35+16+27= , 74+18+55= , 432+18= , 587+48= , 826-35= , 967-89= и т.д.

Задание. Запишите под диктовку, а затем по памяти имена, отчества и фамилии знакомых людей.

Задание. Запишите под диктовку имена, отчества и фамилии известных писателей и поэтов.

Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, Алексей Максимович Горький, Владимир Владимирович Маяковский и т.д.

Необходимо подчеркнуть, что больной должен «знать», «прогнозировать» «тематику» задания, опираясь либо на предметные и сюжетные рисунки, либо на числа, фамилии, имена и т.п.

Преодоление аграмматизма при акустико-мнестической афазии описано в работах Ж.М. Глозман, Н.Г. Калиты, Л.С. Цветковой и других авторов.

В заключение этого раздела считаем необходимым подчеркнуть некоторые особенности лексического состава речи больных с амнестико-семантической и акустико-гностическои афазиями, что нужно учитывать при понимании некоторых сторон их речевых расстройств, а следовательно, при выборе соответствующих приемов их преодоления, а также при вопросе о неназойливом использовании схемы предложения при эфферентной моторной и акустико-мнестической афазиях.

Больные с акустико-мнестической афазией чрезвычайно многоречивы, что объясняется стремлением довести свою мысль до слушателя. Больные осознают, что собеседник затрудняется в понимании их речи, и пытаются подобрать более точные слова для передачи замысла высказывания, но не находят этих слов и вторично или третично пытаются найти подходящие слова, которые зачастую заменяются либо местоимениями, либо неудачно найденным словом. Схема предложения, сюжетные рисунки и «слова для справок», данные к рисункам, среди которых больной может найти нужное слово (опять-таки при помощи чтения!), своими рамками и вопросами организуют его речь, восстанавливают функцию называния предмета, действия или его качества, ограничивают его речевую активность, восстанавливают необходимое для общения ядро лексикона. Первоначально больному предлагаются рисунки на сугубо бытовые темы.

При эфферентной же моторной афазии схема предложения содействует развертыванию фразы, акцентируя его внимание на так называемой группе сказуемого. Кстати, надо помнить, что аграмматизм этих двух форм афазий весьма различен. Если больные с ЭМА как бы игнорируют флексии ко-семантической афазии тем, что при последней нарушается прежде всего ядро лексикона, о чем свидетельствует обилие вербальных парафазии, не наблюдаемых при амнестико-се-мантической афазии. Изучение вербальных парафазии, проведенное Э.С. Бейн (1977, 1961), И.Т. Власенко (1990), многократно наблюдаемых и собираемых нами, показывает, что вербальные замены у больных с акустико-мнестической афазией изящны, абстрактны, не всегда объяснимы, например, «Спрячь хлеб в гардероб», «Волк увидел охотников и деликатно скрылся в кустах», стена — «простыня» и т.п. Как показал проводимый нами эксперимент, при использовании ассоциативного словаря русского языка больных с разными видами афазии (к сожалению, не опубликованного), при акустико-мнестической афазии страдают прежде всего ближние лексические ассоциативные связи, и весьма сохранны редкие, далекие ассоциативные связи: рука — «позвольте вашу ручку», «ручки для поцелуев», «прелесть»; герой — «в романе, на сцене, в кино»; актер — «шут, парик» и т.п. Наиболее полно особенности нарушения словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи освещены в работах И.Т. Власенко (1973, 1990).

Этими семантическими особенностями больных и продиктованы помещенные в нашем пособии «Коррекция сложных речевых расстройств» задания, в том числе и по восстановлению у них речевых ассоциаций, конкретизации инварианта значения слова и многозначности слов. Э.С. Бейн считала, с чем согласны и мы, что в амнестических трудностях больных с акустико-мнестической афазией лежат и стертые представления о звуковом составе слов, легко заменяемых более частотными местоимениями и глаголами. Это может объясняться и тем, что очень часто наблюдается комплексная акустико-гнос-тическая и акустико-мнестическая афазия, при которой нередко либо спонтанно восстанавливается фонематический слух, либо по преодолении нарушений фонематического слуха в процессе логопедических занятий выявляются все признаки акустико-мнестической афазии. Акустико-мнестическая афазия у правшей и левшей абсолютно одинакова и весьма перспективна в плане ее преодоления в течение полутора-двух лет систематических занятий, опирающихся на раннем этапе прежде всего на феномен смыслового прогнозирования в процессе ситуативной речи, а на поздних этапах на восстановление чтения и написание сложных текстов по репродукциям картин, то есть на освоение всего объема лексикона родного языка в процессе планирования высказывания и изжития возможно скрытых следов нарушения фонематического слуха, явно участвующего в реализации письменной речи.

Этапы коррекции

Обучение и коррекция играют большую роль в восстановительной терапии больных с разными видами афазии, в частности с амнестической формой. Они направлены на постепенное увеличение объема слухоречевой и зрительной памяти пациента. Обычно работа проводится в несколько этапов:

- Занятия над предметной отнесенностью слов — изучение картинок с подписями под изображениями предметов, выяснение их функциональных назначений, сопоставление своих частей тела с нарисованными на картинках.

- Занятия по восстановлению ситуативно-обусловленной речи — выполнение речевых указаний, заполнение анкеты, нахождение предметов в комнате по инструкции, проведение беседы на тему определенной ситуации.

- Расширение границ слухоречевой и зрительной памяти — решение кроссвордов, загадок, составление рассказов на заданные темы по серии картинок и их записывание, пересказ услышанного или прочитанного произведения, запоминание адресов и телефонов вымышленных персонажей.

Прогноз определяется индивидуально для каждого конкретного больного. Во многих случаях удается добиться успешных результатов лечения, особенно в случае раннего начала и соблюдения необходимой длительности коррекционной терапии.

Причины

Амнестическая афазия наблюдается при повреждении белого вещества на границе теменной, затылочной и височной частей левого (для правшей) полушария головного мозга. Именно эти части мозга представляют собой центр памяти человека и при повреждении вызывают нарушения не только памяти, но и речи пострадавшего. Основные причины включают в себя следующие факторы:

- при черепно-мозговой травме у пациента фиксируются повреждения головного мозга различной степени. Более легкие травмы (сотрясение мозга) отличаются недолговременной потерей памяти и быстрым восстановлением. Тяжелые повреждения, затронувшие белое вещество головного мозга, могут повлечь за собой серьезные нарушения памяти, а вместе с ней и речевой деятельности человека;

- болезнь Альцгеймера и болезнь Пика провоцируют постепенное ухудшение памяти и речи, что является результатом прогрессирующих негативных изменений в работе головного мозга;

- инфекционные заболевания (энцефалиты и менингиты);

- спутанность сознания, вызванная острой интоксикацией организма внешними (ядовитые вещества, лекарства и т.д.) или внутренними ядами (токсические вещества, содержащиеся в крови человека, больного почечной или печеночной недостаточностью);

- злокачественные новообразования;

- хроническое нарушение кровообращения;

- острые нарушения церебрального кровообращения, приводящие к инсультам, тромбозу сосудов и т.д.;

- воспаления (абсцесс мозга);

- некоторые психические состояния.

К группе риска относятся следующие лица:

- люди пожилого и старческого возраста;

- люди, страдающие от некоторых общих заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, эпилепсия, регулярные приступы острой головной боли и прочие заболевания);

- люди, имеющие наследственную предрасположенность к заболеваниям подобного рода.

Независимо от причин, ставших отправной точкой развития амнестической афазии, желательно как можно раньше начать курс восстановления. Начало лечения на ранних этапах развития заболевания повышает шансы на выздоровление.

Откуда берется проблема

Основными причинами появления афазии являются заболевания или травматические повреждения, которые приводят к нарушению проведения нервного импульса к зрительному анализатору. Проблема может быть в центрах коры головного мозга или проводящих путях.

В зависимости от причины речевые расстройства могут иметь постепенное развитие или быстрое течение. В первом случае в этиологии преобладают следующие состояния:

- опухолевые образования в соответствующем отделе головного мозга;

- инфекционные процессы (энцефалит, менингит);

- заболевания воспалительной природы (абсцесс мозга);

- длительно существующие патологические состояния, приводящие к приобретенным сосудистым или дегенеративным изменениям (болезни Альцгеймера, Пика).

Быстрое развитие амнестической афазии встречается в следующих случаях:

- острые нарушения церебрального кровообращения (инсульты, тромбозы сосудов);

- травмы головы с выраженной спутанностью сознания при повреждении мозга;

- инфаркты;

- некоторые психические состояния.

Предрасполагающими для развития афазии факторами считаются:

- пожилой и старческий возраст;

- наследственная предрасположенность;

- общие заболевания (атеросклероз сосудов, ИБС, пороки сердца, гипертоническая болезнь, эпилепсия, частые атаки мигрени).

Симптоматика заболевания

Амнестическая афазия протекает в мягкой форме с неявным проявлением симптомов. Выявить развитие заболевания можно только при длительном общении с больным. Болезнь появляется следующим образом:

- больной не способен вспомнить названия предметов, но может указать их функции и внешний вид;

- речь больного либо замедлена с большим количеством пауз, либо беглая с неправильным употреблением слов;

- пациент многократно повторяет те или иные слова или словосочетания;

- речь богата парафразами и описательными конструкциями;

- в высказываниях часто опускаются слова (преимущественно имена существительные);

- у больного не наблюдается частичной или полной утраты навыков чтения и письма;

- речь строится грамматически и логически правильно;

- больной не испытывает трудностей, связанных с произношением звуков;

- пациентам свойственна правильная артикуляция.

Указанные симптомы могут говорить о развитии как амнестической афазии, так и смежных форм заболевания. Для точного диагностирования формы заболевания необходимо выявить причину ее возникновения.

Как проявляется

Амнестическую форму афазии бывает достаточно трудно распознать и диагностировать при первичном осмотре больного. У таких людей нет нарушения диалоговой речи, в том числе спонтанной, они строят фразы правильно, без грамматических ошибок, однако в их разговоре превалируют глаголы и практически отсутствуют существительные.

Характерными также являются следующие речевые особенности:

- множественные повторения одних и тех же слов в спонтанной речи;

- затрудненный поиск нужного названия предмета или события;

- замена слова описанием его внешнего вида и функций;

- отсутствие моторных нарушений (нет трудностей с произношением звуков), правильная артикуляция;

- сохранение навыков чтения и письменной речи (правильно называет нужное слово, если видит его графическое изображение);

- есть феномен отчуждения смысловой нагрузки слова при его правильном повторении.

Чаще всего амнестическая афазия является симптомом какого-то грозного заболевания или состояния, поэтому в клинике могут присутствовать и другие неврологические проявления, например, сопутствующий гемипарез.

Выраженность клинических признаков может иметь разную тяжесть в зависимости от таких факторов, как:

- локализация очага поражения и его размеры;

- причина заболевания (например, инсульт характеризуется более тяжелыми нарушениями речи, чем тромбоз или атеросклероз сосудов);

- возраст пациента (у молодых людей больше возможностей для скорого и полного восстановления речи);

- наличие сопутствующих тяжелых заболеваний;

- особенности компенсаторных возможностей организма.

Амнестическая афазия в чистом виде встречается реже смешанных форм, например, сочетания сенсорной и моторной афазий на фоне забывчивости слов при опухолях мозга или сосудистых заболеваниях.