Под термином атаксия у детей подразумевается такое нарушение моторных функций, которое проявляется неправильной координацией движений. Осуществление тех или иных движений производится благодаря работе коры головного мозга и мозжечка.

С остальными зонами центральной нервной системы мозжечок объединяется при помощи трех пар ножек, При проецировании иннервации мышц на мозжечок в его чреве представлены мышцы тела, а в его полушариях — мышца рук и ног. Рецепторы суставов, сухожилий, связок позволяют мозжечку постоянно получать информацию о том, в каком состоянии находится аппарат движения. Полученная информация через спинно-мозжечковые каналы попадает в кору головного мозга и мозжечок. Там производится их обработка и установление точности, правильности, координации и регуляция тонуса в мышцах

Это важно! Повреждение мозжечка и его проводников способствует нарушению процесса ходьбы и стояния, развитию тремора, скандированной речи, снижением давления, нистагму, изменению почерка и т.д.

Почему развивается атаксия в детском возрасте

Атаксия у ребенка может проявляться при влиянии на его организм следующих факторов:

- Генетические аномалии.

- Травмы, полученные во время родов.

- Инфекционные патологии.

- Негативные реакции со стороны спинного и головного мозга на прием лекарственных препаратов.

- Облучения радиацией.

- Гепатит.

- Церебральный паралич.

- Грыжи мозга.

- Травмы и удары.

- Рассеянный склероз.

- Абсцесс в мозжечке.

Характеристики мозжечка

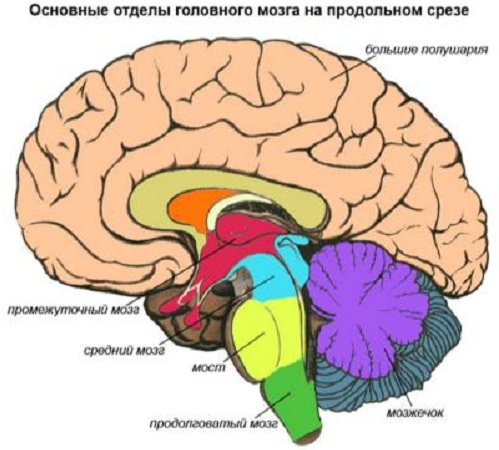

Это важно! Эволюционно мозжечок всегда располагался в конце головного мозга. Во многом это связанно с его основной функцией, как координатора двигательных реакций. У человека мозжечок также находиться в задних отделах головного мозга.

Но в силу специфики человека, этот отдел стал располагаться под затылочными долями и лишь около 1/5 его части выступает из под края этих долей. Это произошло из-за того, что основание мозга у человека направлено под углом к полушариям. А мозжечок имеет тесную связь с ним.

Второе название мозжечка — «маленький мозг». Оно происходит из-за наличия важнейших функций, которыми он обладает. К тому же мозжечок подобно большим полушариям имеет извилистую кору и ядра серого вещества. Это позволяет относительно малому (130−160 грамм) отделу мозга выполнять значительные функции. Серое вещество и ядра составляют основу функционирования, так содержат тела нейронов. А, как известно, основные нейрофизиологические процессы происходят в именно в нервных клетках. Отросткам отводится лишь роль передатчиков.

Благодаря своему строению мозжечок выполняет роль главного координатора за счет следующего:

- Тесные связи со всеми отделами центральной нервной системы.

- Автономность работы за счет наличия собственного серого вещества.

Нейрофизиология мозжечка вкратце выглядит следующим образом:

- Импульс от опроно-двигательного аппарата по афферентным волокнам поступает в спинной мозг, где по нервным трактам он поступает в ткань мозжечка и достигает серого вещества.

- Здесь эта информация моментально обрабатывается.

- После ее обработки формируется ответный нервный импульс, который по эфферентным волокнам через спинной мозг достигает опорно двигательного аппарата.

- Малейшее отклонение от определенного положения тела или характера движения фиксируется мозжечком, что вызывает ответные реакции для восстановления.

На примере все выглядит боле менее банально. Человеку не надо напрягать сознание для того, что бы удерживать равновесие в положении стоя. Или нет необходимости задумываться как будут двигаться суставы ног при движении. За все это отвечает мозжечок. Потому-то для человека и высших животных характерно наличие серого вещества у данного отдела мозга.

Классификация атаксии у ребенка

Атаксия у ребенка может быть статической, то есть происходит нарушение равновесия в положении стоя, и динамической, когда развивается нарушение координации.

По происхождению классифицируются следующие типы заболевания:

- Мозжечковая атаксия — происходит нарушение объема движений, походка напоминает передвижения пьяного человека и зачастую сопровождается нарушениями речи.

- Лобная атаксия — она развивается при повреждении лобно-мозжечковых каналов и затрагивает сторону, которая противоположна очагу заболевания.

- Лабиринтная атаксия — происходит нарушение координации движений, сопровождающееся нарушениями работы слухового аппарата, непроизвольными движениями зрительных органов, шумом в ушах и головокружением. Развивается данная форма при повреждении вестибулярного аппарата и проводящих каналов в головном мозге.

- Сенситивная атаксия — она проявляется вследствие нарушения мышечно-суставной работы или при повреждении задних столбов, корешков и нервов периферии при полиневрите.

- Психогенная атаксия — развивается на фоне истерии у ребенка и проявляет себя разнообразными нарушениями походки, напоминающей скольжение человека на коньках или ходьбу на ходулях.

Заболевания с расстройством координации

Нарушение работы или повреждение любой части ЦНС имеет следствием ухудшение функций движений. Плохая координация или другие нарушения замечаются на начальных этапах, что даст возможность вовремя проконсультироваться с врачом и перейти к лечению.

Нередко рука об руку с нарушенной координацией и другими нарушениями движений идут изменение тонуса мышц и рефлексов сухожилий.

В последних случаях врачи считают полезным лечебный массаж. Если говорить о массаже, то важно знать специфику применения при нервно-мышечных заболеваниях: тонизирующий массаж на участки с пониженным тонусом, а расслабляющий — с повышенным. При слабой мускулатуре дыхательного комплекса используют массаж грудной клетки.

Острый паралич

Заболевания ЦНС, имеющие инфекционную или сосудистую природу, а так же некоторые повреждения при травмах вызывают появление острых параличей у ребенка. Возможно постепенное развитие паралича, вызываемое патологиями иммунной системы. Если рядом ребенок страдающий приступами острого паралича, нужно быть внимательным к его состоянию и уметь оказывать первичную медицинскую помощь (прямой массаж сердца, искусственное дыхание).

Генетические нервно-мышечные заболевания

Такие заболевания характеризуются нарушением тонуса мышц и их атрофией. Симптомы прогрессируют с течением времени. Признаком начала заболевания выступает «утиная» походка и понижение физической активности ребенка. При развитии заболевания, увеличивается атрофия мышц, снижаются или отсутствуют рефлексы соединительных тканей. В некоторых формах таких наследственных заболеваний, главным признаком становится расстройство мышечного тонуса. Причем его снижение или повышение у ребенка зависит от каждого конкретного случая.

- Советуем почитать: Адаптол для лечения депрессии и тиков у детей.

У таких генетических заболеваний бывает только комплексное лечение:

- Медикаментозная терапия (кортикостероиды и другие препараты);

- Физиотерапевтические процедуры;

- Массаж, лечебная гимнастика;

- Ортопедическая коррекция;

- Правильная диета;

- Чрезвычайно важна психологическая поддержка.

Миастения

Миастения относится к приобретенным патологиям и может встречаться у детей. Обуславливается ярко выраженной мышечной слабостью. При миастении ребенок жалуется на сильную утомляемость во время физических действий, вплоть до абсолютного обездвиживания. Для вывода из такого состояния, требуется интенсивный массаж. Различается частичная слабость мышц, затрагивающая например только окологлазные и глазные мышцы.

Миастения не редко развивается на фоне нехватки калия в организме. Ограниченность в движении возникает резко, чаще всего ночью вовремя сна или сразу после него. При том человек остается в сознании, испытывая последствия вегетативных нарушений:

- Излишняя потливость;

- Сильная жажда;

- Повышенная температура;

- Сильной тошнотой.

Лечение миастении заключается в сочетании компенсирующей, патогенетической, неспецифической терапии. Также врачи советуют не пренебрегать лечебным массажем и гимнастическими упражнениями. Массаж всегда полезен для мышц, обмена веществ.

Гиперкинезы

Расстройством координации у детей являются различные непроизвольные мышечные сокращения. Гиперкинезы проявляются в отдельных мышцах организма, имеют разные периодичность и характер. Яркий пример — банальные тики, что не редко встречаются у детей всех возрастов. Ослабленная ЦНС ребенка наиболее подвержена таким гиперкинезам.

Каким образом развивается заболевание

Отметить присутствие нарушения координации движений и походки, когда развивается мозжечковая атаксия у детей, можно осле первого года жизни. Зачастую проявление атаксии остается незамеченным до позднего возраста, потому что становление процессов походки занимает продолжительное время.

Диагностирование болезни

При формировании неуверенно походки, нарушении координации движений требуется проведение МРТ мозга или компьютерной томографии, разнообразных лабораторных и клинических обследований.

Это важно! Также при диагностике атаксии требуется проведение физического осмотра, проводится проверка координации движения рук и ног, в связи с чем, выявляются характеристики и степень заболевания.

Последующие анализы включают в себя:

- Пункция поясницы — взятие небольшого объема жидкости, окружающей спинной и головной мозг.

- МРТ тест с использованием магнитных волн, чтобы делать снимки структур спинного мозга.

- Компьютерная томография — это разновидность рентгеновского обследования, использующая компьютер для получения снимков спинного мозга.

- Анализы крови и мочи.

- Ультразвуковое исследование для выявления состояния головы.

Что такое координация движений?

Первые шаги маленького грудничка, лихой прыжок через канаву ребенка постарше, акробатические кульбиты школьника вызывают теплую улыбку, гордость за своих детей. При этом не задумываясь как сложна опорно-двигательная система ребенка. Ее полноценное и равномерное развитие дает возможность юным сорванцам исполнять роль «вечного двигателя».

Опорно-двигательная система человека состоит из костей и, находящихся в местах их соединения, суставов. Рассыпаться скелету не дают другие части опорно-двигательной системы — соединительные ткани и суставные капсулы. Но чтобы заставить кости двигаться необходимы мышцы, а им на сокращение нужен приказ поданный мозгом.

Движение — сложный комплекс действий, который выполняется при участии центральной нервной системы (ЦНС), а вернее ее частей:

- Коры больших полушарий головного мозга;

- Афферентные и эфферентные пути;

- Базальных ядер;

- Спинного мозга;

- Периферическая часть ЦНС.

Кора больших полушарий посылает импульс, когда он доходит по нервной системе до мышцы, та сокращается. Но важен не столько факт этого движения, сколько точность, координация, плавность. А за это отвечают мозжечок и базальные ядра.

Процессы лечения атаксии у ребенка

Этиологического лечения для атаксии у детей не существует.

Врачи, как правило, назначают прием лекарственных средств, который нормализуют кровоток в мозге, витамины группы В, упражнения лечебной физкультуры, массажи, различные общеукрепляющие процедуры и прием седативных медикаментов.

Атаксия в детском организме может пройти и без организации специального лечения в течение нескольких месяцев. В тех ситуациях, когда выявления основная причина заболевания, врачи назначают терапию причины. Очень редко патология у ребенка не проходит самостоятельно.

Если этого не произошло, то лечение атаксии у детей заключается в использовании:

- Внутривенного иммуноглобулина.

- Кортикостероидов.

- Плазменной обменной терапии.

Лекарственное лечение с целью улучшения работы мышц практически неэффективно. Физиотерапевтические процедуры способны заметно облегчить недостаток координации, особенно при организации их для детей на ранних этапах развития атаксии. Специалисты серьезно подходят к диагностике и терапии данной болезни у ребенка, так как она может спровоцировать серьезные осложнения и помешать ведению нормальной жизнедеятельность в дальнейшем.

Оцените статью:

(голосов: 1 , среднее: 5,00 из 5)

Loading …

Записи по теме:

- Возможные виды атаксии: причины и проявления при их развитии

- гимнастика при атаксии: её польза и возможные упражнения

- Как развивается и прогрессирует вестибулярная атаксия?

- Заболевание атаксия телеангиэктазия: основные проявления, патогенез и тактика лечения

- Что такое сенситивная атаксия и почему она поражает организм человека?

- Как проявляет себя спиноцеребеллярная атаксия?

Синдром атаксии

Для нарушений мозжечка характерно сочетание трех основных симптомов: дискоординация покоя, дискоординация движения и ослабление тонуса мышц. Но так как неврологии на первых порах трудно отличить данные симптомы, особенно если они развиваются на фоне обшемозговых расстройств (головокружение, тошнота, нистагм, заторможенность) было предложено понятие синдром мозжечковой атаксии.

Дело в том, что за координацию движений отвечает не только мозжечок. Имеется несколько отделов, которые также принимают участие в слаженности двигательных реакции.

- Лобная и височные дословного доли больших полушарий головного мозга.

- Вестибулярный аппарат.

Наконец имеются несколько путей, по которым происходит распространение импульсов, принимающих активное участие в регуляции движения и подержания тонуса. Это, прежде всего, касается нервных трактов головного и спинного мозга.

Поэтому нарушение тонуса тела и координированнности движений может быть связанно как с патологией вышеперечисленных «центров» движения, так и с путями, при помощи которых это регулирование.

В связи с этим синдром мозжечковой атаксии является оправданным термином на догоспитальном этапе, где счет может идти на минуты. Однако при более детальном рассмотрении можно выявить основные причины атаксии.

Виды атаксии и проявления

Атаксия у ребенка может быть статическая (неспособность держать равновесие в положении стоя) и динамическая (нарушение двигательной координации).

Выделяют также атаксию:

- Мозжечковую. Проявляется неустойчивостью при стоянии или ходьбе, шаткостью походки, для малыша характерны при мозжечковой атаксии широко расставленные ноги, падение на бок. Наблюдается прерывистость или скандирование речи. В отличие от сенситивного варианта, контроль зрения при движениях не помогает. При поражении различных отделов мозжечка наблюдаются характерные отклонения. Например, полушария мозжечка отвечают за движения в конечностях, и нарушение их функционирования приводит к изменению координации рук и ног. У детей до трех лет наблюдается острая мозжечковая атаксия через несколько недель после перенесенной вирусной инфекции (например, ветряной оспы). Обычно она проходит самостоятельно и без особого лечения за несколько месяцев, но иногда может перейти в хроническую или рецидивную форму.

- Лобную. Походка у такого больного, как у пьяного, его сильно шатает и часто заносит на сторону поражения. Сочетается с другими симптомами, которые отмечаются при корковых нарушениях — снижение или отсутствие обоняния, нарушение функции запоминания, слуховые галлюцинации.

- Лабиринтную. Проявляется в неловкости при ходьбе, сопровождается тошнотой, а иногда и рвотой, головокружениями. Часто бывает нистагм или нарушение слуха. Наблюдается при поражении вестибулярного аппарата.

- Сенситивную. Поражаются пути проведения нервных импульсов. Атаксия более выражена при закрытых глазах, то есть, когда нет зрительного контроля движения.

- Психогенную. Развивается вследствие истерии, походка при таком виде атаксии причудливая и может напоминать катание на коньках или передвижение при помощи ходулей. У детей наблюдается очень редко.

Мозжечковая атаксия у детей до года определяется с трудом, поскольку в этот период происходит становление походки и ее неустойчивость объясняют именно этим фактом. Неуклюжесть и шаткость становятся заметными позднее, когда его сверстники уже уверенно двигаются и бегают.

При симптомах атаксии следует сразу обратиться к врачу для прохождения обследования и установления причины. Этот признак может сигнализировать о достаточно серьезных заболеваниях, и малейшее промедление может привести к тяжелым последствиям!

Этиология на основе возраста

младенчество

синдром Опсоклонус Миоклонус атаксия

Opsoclonus myoclonus ataxia (OMA) проявляется уже в возрасте 6 месяцев. Синдром опсоклонус миоклонус представляет собой паранеопластическое аутоиммунное явление, характеризующееся хаотическими сопряженными высокоамплитудными движениями глаз, спазмами тела, атаксией лимба, также регрессией и патологией развития. Подлежащая нейробластома или ганглионеробластома часто признается, хотя и не является общепринятой.

Признание облегчается, когда триада симптомов проявляется в непосредственной близости друг к другу. Тем не менее, атаксия сама по себе может предшествовать результатам, что приводит к диагностической путанице, задержкам от нескольких месяцев до нескольких лет при инициировании исследований.

Узнать больше Возможна ли беременность при синдроме Ашермана

Сканирование при помощи метаидобензилгуанидиновой сцинтиграфии (MIBG-сканирование) имеет умеренно высокую чувствительность, но дети, чьи сканы отрицательные, должны получить компьютерную томографию высокого разрешения (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) грудной клетки и живота.

Возраст детей от 1 до 4 лет (дошкольный)

Острая после инфекционная мозговая атаксия

Острая послеинфекционная мозжечковая атаксия (APCA), составляет до 40% случаев острой мозжечковой атаксии. Обычно возникает после фебрильной болезни или иммунизации. Перенесенная ветряная оспа зарегистрирована у 26% пациентов. Вовлечено большое количество других вирусов, включая coxsackie B, эховирусы, эпидемический паротит, Эпштейн-Барр, грипп A и B.

Патология, проявляется острой демиелинизацией, вызванной перекрестно реагирующими антителами к эпитопам в мозжечке. Начало заболевания длится до 3 недель после того, как системная болезнь утихла. Симптомы развиваются несколько часов, наиболее заметны при первоначальной презентации с относительно быстрым разрешением за следующие несколько дней.

Психический статус остается ясным на протяжении всей болезни. Присутствие крайней раздражительности должно вызвать подозрение на диагноз.

Скрининг выявляет чистый мозжечковый синдром с выраженным участием походки и значительной атаксией. Ребенок восстанавливается менее чем через 2 недели после начала заболевания. Это самоограниченное условие, которое не требует какого-либо конкретного вмешательства.

Анализ цереброспинальной жидкости (CSF) проводится без риска возникновения грыжи, обычно показывает мягкий плеоцитоз с отрицательными вирусными и бактериальными культурами. МРТ нормально или выявляет мягкие, неспецифические изменения.

Острый церебеллит

Острый синдром возникает после системного заболевания или бывает прямым результатом инфекции мозжечка. Общими агентами, которые, вызывают острую атаксию, являются ротавирус, микоплазма, вирус герпеса человека.

Клинические особенности – измененный сенсориум, повышенное внутричерепное давление в дополнение к особенностям чистого мозжечкового синдрома. Анализ СМЖ, вероятно, выявит плеоцитоз, в редких случаях антитела против инфекционного агента.

Следует отметить, что выполнение спинномозговой пункции в условиях значительного отека мозжечка опасно для жизни. МРТ показывает аномалии, указывающие на отек. Сообщается о смертельных исходах от острого церебеллита.

По сути, острый церебеллит отличается от APCA наличием системных симптомов, таких как лихорадка, жесткость шеи, симптомы и признаки повышенного внутричерепного давления из-за быстрого сжатия четвертого желудочка и риск смерти; поэтому существует настоятельная необходимость ранней терапии.

Существует значительные совпадение послеоперационной атаксии и острой инфекционной, поэтому может быть трудно провести различие между этими двумя заболеваниями.

Токсичные заглатывания

Случайное употребление медикаментов, лекарств, таблеток у детей дошкольного возраста составляет до 30% случаев острой атаксии. Клетки Пуркинье мозжечка особенно восприимчивы к токсическим повреждениям.

Случайное проглатывание противосудорожных средств, свинца, эвкалиптового масла, инсектицидов, таких как паракват, фосфин, декстрометорфан, отравление моллюсками провоцирует заметные мозжечковые симптомы.

Клинические особенности – депрессивное настроение или ажитация, судороги, мозжечковые признаки. Последнее часто замаскировано общей остротой ситуации. Родителям следует попросить принести все лекарства, отпускаемые по рецепту, анализ мочи необходим.

Доброкачественное пароксизмальное головокружение

Доброкачественное пароксизмальное головокружение (BPV) должно быть дифференцировано от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, что является наиболее распространенной причиной головокружения у взрослых.

Характеризуется краткими периодами головокружения и атаксии.

Здоровый ребенок внезапно выглядит испуганным, бледным, хватается за родителя во время эпизодов BPV. Продолжительность симптомов составляет не более нескольких минут, после чего ребенок не испытывает спутанности сознания или сонливости.

Типичный возраст начала составляет от 1 до 4 лет, разрешение происходит от 7 – 10 лет. Скрининг неизменно нормален между приступами. Во многих случаях обнаруживается семейная история мигрени, как полагают, сам BPV является предшественником мигрени.

Острый диссеминированный энцефаломиелит

ADEM – иммуно-опосредованное явление, которое проявляется после вирусного заболевания или иммунизации. Характеризуется энцефалопатией (спутанность, раздражительность, сонливость, изменения личности) и острым возникновением мультифокальных неврологических дефицитов – чаще всего атаксии. Присутствуют судороги, паралич черепных нервов, гемипарез, лихорадка, менингизм.

Изображения показывают яркие повреждения в подкорковом белом веществе, мозжечке, базальных ганглиях. CSF ненормален примерно в половине случаев, с повышенными белыми клетками и белком. ADEM обычно является монофазной болезнью.

Внутренняя болезнь уза

Одним из редких осложнений острого среднего отита является вестибулярный неврит, который является продолжением бактериальной инфекции среднего уха для внутреннего уха. Вызывает сенсорную потерю слуха, шум в ушах, нистагм, головокружение. Головокружение приводит к атаксии.

Лихорадка, боль в ухе, мастоидит служат ключом к диагнозу. Наличие нистагма у ребенка с острым средним отитом часто является надежным ключом к присутствию надвигающегося вестибулярного неврита, поэтому его следует лечить быстро.

Наличие контрастного усиления ушной капсулы на МРТ является чувствительным индикатором процесса болезни в этой области. КТ менее надежно.

Возраст детей от 5 до 16 лет (школьный возраст)

Сотрясение мозга

Сотрясение мозжечка является клиническим синдромом, в котором повреждение головы сопровождается кратковременным дефицитом функционирования мозжечка с неповрежденным сознанием. Пациенты демонстрируют широкую походку, треукальную нестабильность, дизартрию.

Большинство случаев следует за тяжелыми травмами; однако, было отмечено сотрясение мозжечка после относительно незначительной травмы головы.

Узнать больше Симптомы и лечение синдрома позвоночной артерии при шейном остеохондрозе

Патофизиология, заключается в повреждении связей между мозжечком и корой, особенно верхним мозжечком, после тяжелой черепно-мозговой травмы. Преходящий вазоспазм является предполагаемым механизмом атаксии после легких повреждений. Никакое конкретное вмешательство не требуется.

Инсульт

Штаммы в области мозжечка (заднее кровообращение) легко упускаются, поскольку инсульты необычны у детей. Они имеют тонкие симптомы, которые часто неспецифичны, без явных механических или сенсорных нарушений.

Головокружение около трех четвертей времени, тошнота, рвота, нарушение походки наблюдается примерно в половине времени, головная боль составляет около одной трети времени.

Начало симптомов резкое. Обследование выявляет атаксию с тенденцией к падению на пораженную сторону, вертикальный нистагм, в дополнение к другим классическим мозжечковым стигмам. Наличие измененного уровня сознания, гемиплегии, слабости черепно-мозгового нерва, если присутствуют, быстро направят врача к соответствующему диагнозу.

МРТ является диагностически важным обследованием, поскольку КТ может пропустить инсульт мозжечка и ствола мозга.

Большинство мозжечковых инсультов вызвано артериопатией, которая следует за инфекцией (например, ветряная оспа), васкулитом (болезнь Кавасаки) или травмой головы. Отек после инсульта наиболее заметен в первые 24 часа.

Если находится в области заднего кровообращения, это особенно зловеще. Быстрый отек может сжать мозговой ствол. Подавляющее большинство таких пациентов умрут без хирургического вмешательства. Таким образом, все мозжечковые инсульты следует внимательно наблюдать в условиях интенсивной терапии.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным демиелинизирующим заболеванием, которое поражает различные части нервной системы с течением времени. Около 50% детей в возрасте до 5 лет имеют рассеянный склероз, от 5% до 15% подростков, имеют РС с острой атаксией, что делает ее относительно частым проявлением болезни.

Дети с РС показывают более частые рецидивы заболеваний, чем взрослые, и испытывают значительное снижение познавательной способности, тяжелую остаточную инвалидность в раннем возрасте. МРТ с применением контрастного вещества и направление к неврологу для начала терапии имеет важное значение.

Отравление лекарствами по рецепту, злоупотребление психоактивными веществами

Подростки, страдающие острой атаксией, должны подозреваться в употреблении психоактивных, терапевтических средств, которые используют в медицинских целях. Бензодиазепины, фенитоин, карбамазепин являются противосудорожными средствами, которые, скорее всего, вызывают атаксию после острой интоксикации.

В этих ситуациях необходимо измерять свободные, и общие уровни концентрации лекарств. Антинеопласты, такие как фторурацил (5-ФУ), цитарабин (ара-С), метотрексат, вызывают острое мозжечковое поражение. Злоупотребление наркотиками, провоцирующими атаксию, такими как толуол, кокаин, героин, фенциклидин.

Интоксикация толуолом происходит из-за вдыхания в плохо вентилируемых помещениях с высоким содержанием вещества. Использование кокаина предрасполагает к инфарктам мозжечка, равно как и выздоровление от укуса скорпиона.

Базилярная мигрень

Дети с базилярной мигренью с аурой, состоящей из атаксии, диплопии, звона в ушах, покалывание в конечностях или изменение сознания, которое длится от 5 минут до 1 часа.

Серьезная, стучащая головная боль следует в течение 1 часа после этих симптомов, обычно сопровождается тошнотой, рвотой, фотофобией, фонофобией. Головная боль бывает односторонней или двусторонней, не дает уснуть.

Средняя продолжительность головной боли составляет от 30 минут до 3 дней. Скрининг ничем не примечателен, без четких признаков мозжечковой патологии, кроме атаксии. Первоначальные эпизоды требуют проведения МРТ.

Синдром Гийена-Барре

Дети демонстрируют симптомы атаксии из-за процессов болезни в периферических нервах, которые не позволяют соответствующим сенсорным сигналам достичь высших координационных центров. Классическим примером является синдром Гийена-Барре.

Отмечается перенесенная вирусная инфекция или гастроэнтерит, в половине случаев. Дети испытывают сильную боль в нижних конечностях до наступления слабости. Слабость и атаксия достигают пика за 4 недели. Редкие случаи прогрессируют и вовлекают респираторные мышцы, квадрипарез.

Диагностическое тестирование включает визуализацию спинного мозга, чтобы исключить миелит и спинную жидкость.

В большинстве случаев диагноз остается клиническим, который может быть с уверенностью поставлен из-за триады атаксии, isflexia и моторной слабости.

Исследования нервной проводимости проводятся в нетипичных случаях для подтверждения диагноза. Взаимодействие с неврологом жизненно важна для детей, готовых к лечению синдрома Гийена-Барре.

Эпизодическая атаксия

Наследственная эпизодическая атаксия (EA) относится к группе унаследованных состояний, характеризующихся периодами мозжечковой дисфункции, которые приводят к острой атаксии.

Признаны семь различных подтипов, из которых EA2 является наиболее распространенным. Атаки ускоряются из-за усталости или сильных эмоций (гнев, грусть) и могут длиться часами.

Помимо атаксии, пациенты испытывают головокружение, тошноту, рвоту, (редко) судороги. Пациенты могут иметь мигрирующие головные боли, острый нистагм между приступами. Мутация, ответственная за EA2, расположена на гене CACNA1A.

НОВОЕ 28 мая 2019 Проблемы школьного обучения, моторики, нарушения развития речи, задержка речевого развития (ЗРР, ЗПР, ЗПРР), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм – РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сегодня многие родители с самого раннего возраста беспокоятся о всестороннем развитии своих детей. Уже с года многие начинают посещать различные игровые. Развивающие, спортивные обучающие детские центры и клубы. Так, родители стараются по максимуму вложиться в развитие, в будущее своего ребенка, не полагаясь на детские сады и школы как это было принято раньше в нашей стране. И казалось бы семья активно способствует развитию детей, затем подхватывает эстафету детский сад, специалисты которго также ежегодно совершенствуют методику работы с детьми. Однако при этом все чаще педагоги детского сада, психологи, врачи, педагоги начальной школы отмечают рост числа детей с проблемами в развитии такими как:

— низкая работоспособность и повышенная утомляемость; — повышенная возбудимость, гиперактивность; — недостаточная сформированность процессов памяти и внимания; — стойкие нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия, диспраксия); — нарушения поведения, коммуникации и социализации, поведенческие расстройства; — проблемы школьного обучения; — центральное нарушение слухового анализа; — расстройство сенсорной обработки; — нарушения координации движений, нарушение походки, нарушение осанки, нарушения моторики; — нарушения или особенности развития речи, задержка ревого развития, алалия; — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); — особенности работы вестибулярного аппарата (укачивание в транспорте); — задержка психического и речевого развития (ЗПР, ЗПРР); — аутистические черты, ранний детский аутизм (РДА), аутизм, синдром Аспергера.

Все эти проблемы в развитии обусловлены нарушениями в работе такого отдела головного мозга как мозжечок, т.е. мозжечковой недостаточности.

Мозжечок — самый быстродействующий в мозге механизм, ведь в нем содержится 50% всех нейронов мозга. Именно поэтому он так быстро перерабатывает любую информацию, поступающую из других отделов мозга и задает темп работы мозга в целом.Мозжечок отвечает не только за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса, но и за регуляцию эмоций и внимания, а также за развитие умственных способностей. В результате поражения мозжечка в раннем детстве может возникнуть синдром гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ). Синдром гиперактивности с дефицитом внимания характеризуется расстройством эмоциональной сферы, внимание, физической координации, гиперактивностью и импульсивностью.Полушария мозжечка активно участвуют в формировании двигательный навыков и развитии умственных способностей. При нарушениях работы полушарий мозжечка снижен мышечный тонус в мышцах, страдает координация движений, возникает дрожание рук (тремор). Мозжечок определяет скорость работы всего мозга. Несмотря на серьезность всех проблем мозжечок активно откликается на воздействия из вне, поэтому регулярные занятия, стимуляция позволят нейтрализовать, свести к минимуму, а в случае ранней работы, то и полностью компенсировать мозжечковую недостаточность. Мозжечковая стимуляция — это набор лечебно-профилактических и реабилитационных методик, направленных на стимуляцию работы головного мозга и мозжечка. Мозжечковая стимуляция нацелена на ускорение развития речи, улучшение концентрации внимания, нормализацию поведения и, как следствие, на решение проблем с успеваемостью в школе.Мозжечковая стимуляция помогает улучшить восприятие ребенком устной и письменной речи, развить навыки чтения, математические способности, стимулировать развитие памяти. Как определить необходимость занятий с ребенком по мозжечковой стимуляции? Наверное каждый родитель чувствует проблемы своего ребенка как никто, особенно стоит обратить внимание на такие симптомы мозжечковой недостаточности:

— ребенок с трудом может стоять с закрытыми глазами, вытянув руки вперед, — ребенок плохо удерживает равновесие, когда стоит на одной ноге, — ребенок демонстрируее плохую координацию движений и много лишних движений, — у детей с мозжечковой недостаточностью отмечается низкий мышечный тонус, особенно в руках, дрожание рук.

Стимулируя мозжечок можно активизировать речь, улучшить ее понимание; развивать память, концентрацию внимания, двигательные навыки; улучшить чтение, письмо, математические способности и повысить уровень способности к обучению в целом. Стимулиция мозжечка улучшать восприятие и развитие речи; формирует высшие психические функции (память, восприятие, мышление, внимание); совершенствует моторику; корректирует письменную речь и проблемы с обучением в школе. Психологи, нейропсихологи, врачи-психотерапевты накопили большой комплекс методик по мозжечковой стимуляции в рамках различных методик работы с детьми. Однако самым оптимальным, не требуюшим больших усилий, ноприносящим большой результат является балансировочная доска или балансир. Балансировочная доска (Баламетрикс, доска Френка Бильгоу, доска Билгоу), которую использовали авторы метода мозжечковой стимуляции в связи с течением времени устарела. А развитие компьютерных технологий дало новый виток в подходе к решению вопросов мозжечковой стимуляции. Одним из новых средств мозжечковой стимуляции стал оздоровительно-игровой балансировочный диск. Сначала занятия на балансировочном диске напоминают лечебную физкультуру: стоя на балансировочном диске, ребенок выполняет задания инструктора, например, обмениваясь с инструктором мячом, называет буквы алфавита, домашних и диких животных и т.п.Задания эти направлены на синхронизацию двигательных и познавательных навыков, развитие зрительно-моторной координации (продолжительность не менее 30 минут). Однако подобные занятие очень быстро буквально через 2-3 занятия наскучат ребенку и он начнет отвлекаться и польза от занятий сведется к нулю. В этом случае балансировочный диск соединяется через bluetooth с планшетом, смартфоном или PC, при этом каждое движение на тренажере передается в игру или приложение, т.к. на планшете/смартфоне запускается интересная для ребенка игра (с учетом возраста, возможностей и особенностей ребенка) и каждое занятие будет проходить для ребенка с интересом и пользой. Для каждого ребенка можно подобрать индивидуальную программу. При балансировании на диске, в процессе решения поставленных задач в игре, происходит стимулция мозжечка, в ходе которой задействуются все отделы и структуры головного мозга. В результате тренировок развивается навык балансирования, приходит осознание схемы собственного тела, повышается концентрация внимания, развивается общая моторика. Занятия на балансировочном диске помогают развитию речевых навыков и математических способностей, как следствие у детей улучшается успеваемость (чтение, письмо, математические навыки), память, навыки социальной адаптации, взаимоотношения (развиваются навыки контроля поведения) и социализация. Стабилизируется психоэмоциональное состояние, ребенок обретает хорошую физическую форму, исправляется его осанка, заметно улучшается координация движений. Мозжечковая стимуляция это наиболее удачная корркционная методика на стыке педагогики, психологии и медицины, которая воздействует на причину речевых нарушений, а не только на последствия. Требования к устройствам для подключения балансировочного диска:

— для смартфонов и планшетов поддержка Android не ниже 4.3, iOS не ниже 7.0, модуль Bluetooth 4.0 — для подключения к ноутбуку может поставляться USB-адаптер Bluetooth 4.0

Проконсультироваться по вопросам приобретения и использования балансировочного диска можно по телефону: (4722) 500-761.

КИТЁНОК, компания

Мозжечковые пробы у человека.

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 26Следующая ⇒

Цель работы: ознакомиться с методиками проведения мозжечковых проб.

· Проба на статическую атаксию:

1) Поза Ромберга – испытуемого просят встать, поставить стопы вместе, опустить руки вдоль тела, а потом вытянуть их вперед. При поражении мозжечка наблюдается неустойчивость в позе Ромберга, пациент шатается или даже падает.

· Пробы на динамическую атаксию:

1) Походка – испытуемому предлагают пройти вперед и назад по одной линии и в стороны — боком (фланговая походка. При поражении мозжечка пациент идет, покачиваясь, широко расставляю ноги («пьяная походка»).

2) Пальце-носовая проба — испытуемого просят отвести выпрямленную руку далеко в сторону, после чего, не торопясь, коснуться указательным пальцем кончика своего носа.

3) Пальце-пальцевая проба – испытуемому предлагают попасть указательным пальцем в неподвижно поставленный палец экспериментатора.

При поражении мозжечка при выполнении пальце-носовой и пальце-пальцевой проб наблюдается промахивание и тремор кисти и пальца при движении, усиливающийся по мере приближения к цели.

4) Проба на адиадохокинез – испытуемого просят быстро производить пронацию и супинацию кистей рук с разведенными пальцами или быстро сжимать и разжимать кисти рук. При поражении мозжечка движения замедленны, неловки, размашисты.

5) Проба на асинергию – испытуемый сгибает руку в локтевом суставе и удерживать ее согнутой около своей груди. Исследователь, упираясь одной рукой в грудь испытуемого, пытается другой рукой разогнуть его руку, а затем неожиданно отпускает ее. При поражении мозжечка рука больного ударяет в его грудь, из-за нарушения быстрое включение мышц-антагонистов.

Методы исследования центральной нервной системы.

1.Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод исследования функционального состояния головного мозга, основанный на регистрации его биоэлектрической активности. Это исследование является ключевым в диагностике как самого заболевания эпилепсии, так и его различных проявлений (абсансов, локализации судорожного очага).

Показания: эпилепсия, судорожные припадки неустановленной этиологии, обморочные состояния, расстройства сна пароксизмальной природы, травмы мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, воспалительные процессы в центральной нервной системе (менингит, церебральный арахноидит, энцефалит), задержка психологического или речевого развития неопределенной этиологии, перинатальное нарушение в работе нервной системы, эндокринные патологии, расстройства поведения пароксизмальной природы.

| Ритм | Частота, Гц | Амплитуда, мкВ | Условия регистрации ритма |

| Альфа | 8-13 | 50 | в состоянии умственного и физического покоя с закрытыми глазами |

| Бета | 13-30 | 20-25 | эмоциональное возбуждение, умственная и физическая деятельность; при нанесении раздражений |

| Гамма | > 35 | ||

| Тета | 4-8 | 100-150 | сон, умеренные гипоксия и наркоз |

| Дельта | 0,5-3,5 | 250-300 | глубокий сон, наркоз и гипоксия |

Рис.20. Электроэнцефалография, ритмы ЭЭГ.

Кроме того, компьютерная ЭЭГ позволяет поставить диагноз людям, которые жалуются на следующие симптомы: головные боли, гипертония, колебания артериального давления, головокружение, вегетососудистая дистония, невротические нарушения, вертебрально-базилярная недостаточность в случае шейного остеохондроза. Детям эта процедура обычно назначается в следующих случаях: для определения этапов развития мозга с учетом возраста ребенка, для тщательного изучения эпилепсии и осуществления контроля над эффективностью лечения, при наличии у ребенка обмороков, приступов и т.д., при наличии отставания в развитии или нарушений психоэмоционального характера, при снижении успеваемости ребенка, склонности к необъяснимому поведению, при наличии страхов и ночных кошмаров, после травматических повреждений мозга, при нарушениях мозгового кровотока.

Ход исследования. Время диагностики варьируется в зависимости от целей. Чаще ее осуществляют утром или днем, но в ряде случаев требуется определить электрическую активность мозга непосредственно во время сна. Исследование проводят в специально оборудованном кабинете, защищенном от шума и света. В кабинете присутствуют только пациент и врач, но в некоторых клиниках даже врач находится за его пределами, поддерживая связь с обследуемым посредством видеокамеры и микрофона. При проведении ЭЭГ ребенку в кабинете должен находиться и один из его родителей. Пациент удобно устраивается в кресле или ложится на кушетку. На голову ему надевают специальную «шапочку»: электроды, соединенные друг с другом сетью проводков. В начале, чтобы оценить характер артефактов (технических погрешностей) от моргания, врач просит обследуемого несколько раз закрыть и открыть глаза. Когда ЭЭГ покоя записана, пациенту проводят так называемые нагрузочные пробы, чтобы оценить реакцию мозга на стрессовые для него ситуации:

· гипервентиляционная проба: специалист просит обследуемого часто глубоко дышать в течение 3-х минут; такие действия у предрасположенного больного могут спровоцировать как приступ генерализованных судорог, так и припадок типа абсанса;

· фотостимуляция: пробу проводят, используя стробоскопический источник света, который мигает с частотой 20 раз в секунду; таким образом, оценивается реакция головного мозга на яркий свет; у предрасположенных лиц в ответ на мигание возникают миоклонические судороги или эпилептический припадок.

3. Метод вызванных потенциалов (ВП) — метод регистрации биоэлектрической активности мозга в ответ на определенную стимуляцию — слуховую, зрительную, соматосенсорную. Получаемые кривые отражают прохождение нервного импульса по соответствующим структурам и позволяют выявить замедление проведения импульса, указывающее на поражение проводящей системы.

С помощью вызванных потенциалов (ВП) возможно:

- объективно подтверждать наличие дисфункции сенсорных систем.

- выявлять субклиническне поражения сенсорных систем.

- определять уровень поражения.

- оценивать динамические изменения функционального состояния сенсорных систем во времени.

Вызванные потенциалы, применяемые в клинической нейрофизиологии и показания к ним: 1.Слуховые стволовые ВП — применяются для диагностики поражения слухового пути на всем протяжении от рецепторов уха до слуховой зоны коры головного мозга.

2.Зрительные ВП — исследование зрительных вызванных потенциалов показано при подозрении на патологию зрительного нерва. Оно позволяет выявить отклонения в прохождении нервного импульса на любом участке зрительного пути от глаза до зрительной зоны коры головного мозга. Клиническая неврология отводит большое диагностическое значение выявлению такого поражения зрительного нерва, как ретробульбарный неврит, который является типичным для рассеянного склероза признаком (Рис.21).

3.Соматосенсорные ВП — применяются для изучения состояния проводящих путей головного и спинного мозга, отвечающих за глубокую чувствительность (соматосенсорный анализатор). Они позволяют выявить патологию глубокой чувствительности в любом месте от рецепторов кожи конечностей до соответствующей зоны коры головного мозга. Это имеет большое значение в диагностике полинейропатии, демиелинизирующих заболеваний, бокового амиотрофического склероза, фуникулярного миелоза, болезни Штрюмпеля, различных поражений спинного мозга. Обследование показано пациентам с нарушениями чувствительности (болевой, тактильной, вибрационной и др.), чувством онемения в конечностях, неустойчивой ходьбой и головокружениями.

4.Кожные вызванные потенциалы — применяются для исследования функционального состояния вегетативной нервной системы (частота сердечных сокращений и дыхания, потоотделение, сосудистый тонус — артериальное давление). Такое исследование показано для диагностики вегетативных нарушений, являющихся ранними проявлениями вегето-сосудистой дистонии, болезни Рейно, болезни Паркинсона, миелопатии, сирингомиелии.

Рис.21. Длиннолатентные зрительные ВП, (200 стимулов) и их графики мощности. Фотостимулятор светодиодный, длительность вспышки 8 мсек. Стимуляция симметрично на оба глаза, глаза закрыты.

5.Эндогенные BП (когнитивные) — зафиксированная во времени электрическая активность головного мозга, отражающая определенные фазы корковых процессов восприятия и обработки информации. Эндогенные потенциалы являются объективными показателями состояния когнитивных функций и могут служить для изучения их нарушений.

Показания: опухоли головного мозга нарушения мозгового кровообращения, инсульт (опенка состояния коры и стволовых структур мозга, нейродегенеративные заболевания, последствия черепно-мозговой травмы.

Ход исследования: К голове пациента прикладывают плоские электроды, смазанные гелем. Их подключают к аппарату, регистрирующему биоэлектрическую активность. При проведении исследования при помощи зрительных ВП пациента просят смотреть на экран телевизора, где показывают картинки (например, шахматную доску), или на вспышки яркого света. При проведении исследования слуховых ВП применяют щелчок и другие резкие звуки. При исследовании соматосенсорных ВП — чрезкожную электростимуляцию периферических нервов. Для изучения функции вегетативной нервной системы производят электростимуляцию кожных покровов. Аппарат фиксирует изменения биоэлектрической активности коры головного мозга. Данные о проведении нервных импульсов, возникших после стимуляции, обрабатывают на компьютере.

3. Метод электронейромиографии — позволяет оценить состояние мышц, а также нервных окончаний, располагающихся в непосредственной близости. Это позволяет с высокой точностью выявить их состояние на момент исследования.

Электронейромиография позволяет:

· Оценить способность мышечных волокон сокращаться под воздействием раздражающего фактора;

· Измерить количество и скорость прохождения импульсов по нервам;

· Выявить место повреждения нервной ткани.

· Дополнительно так же выявляется, насколько снижена скорость проведения по нервным окончанием импульсов и амплитуды их потенциала.

Показания: полинейропатия, сотрясения, травмы или же ушибы головного мозга, различные виды невропатий, невритов, остеохондроза, рассеянный склероз, заболевания мышц (патологическая утомляемость, миозит, миастения, болезнь Паркинсона.

Ход исследования: В начале проведения электронейромиографии пациента обязательно информируют обо всех ощущениях, которые могут его ожидать. Вся процедура проводится в положении лежа, при этом человек должен быть полностью расслаблен. Накожные электроды накладываются над двигательной точкой мышцы. Из них индифферентный приклеивается над сухожилием, а главный — над брюшком мышцы. Перед наложением кожа обязательно протирается спиртом, а после на нее наносится специальный гель. Между двумя электродами, которые состоят из стимулирующего и регулирующего, устанавливается особый электрод, выступающий в качестве заземлителя. Перед началом исследования фетровые фитильки смачиваются в изотоническом растворе (обычно это хлорид натрия). При этом анод фиксируется дистально, а катод — над двигательной точкой.

4. Метод транскраниальной допплерографии (ТКДГ) — неинвазивный метод ультразвукового исследования сосудов головного мозга, позволяющий оценить скорость кровотока по внутричерепным (интракраниальным) сосудам для выявления гемодинамически значимых изменений.

Показания: различные виды головных болей, мигрень и мегренеподобные приступы, головокружения, как связанные с поворотами головы и переменой положения тела, так и возникающие в других ситуациях шум в голове или в ушах, обморочные состояния, приступы общей слабости, плохого самочувствия, «мушек» перед глазами, ощущения нехватки воздуха, эпизоды внезапной потери сознания, эпизоды внезапной слабости или онемения руки или ноги, нарушения речи, вегетососудистая дистония, последствия черепно-мозговых травм, патология в шейном отделе позвоночника, выраженный остеохондроз, подозрение на аномалию сосудов головного мозга, клинические признаки нарушения мозгового кровообращения ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда вертебрально-базилярная недостаточность кровообращения, цереброваскулярная болезнь, транзиторная ишемическая атака, у детей ультразвуковая допплерография применяется при задержке развития речи,неусидчивости, расторможенном поведении, проявлении астенических состояний с повышенной утомляемостью, снижении памяти и внимания.

Рис. 22. Метод транскраниальной допплерографии (ТКДГ).

Ход исследования: допплерография сосудов головного мозга особой подготовки не требует, кроме исключения сосудистых препаратов непосредственно перед процедурой. Нельзя также курить, употреблять алкоголь.Во время исследования пациент лежит на спине на специальной кушетке. Врач касается определенных точек на шее и голове ультразвуковым датчиком, лоцирует кровоток. Во время обследования необходимо выполнять команды врача — по команде задержать дыхание, часто подышать, повернуть голову (когда необходимо). Метод абсолютно безболезненный и не имеет противопоказаний, что делает возможным проведение этой процедуры маленьким детям.

II. ФИЗИОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Вегетативная нервная система (ВНС) — это часть нервной системы, регулирующая работу внутренних органов, просвет сосудов, обмен веществ и энергии, обеспечивающих гомеостазис.

⇐ Предыдущая8Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту: