Глазодвигательный нерв отвечает за такие важные функции как обеспечение сужения зрачка, движение глазного яблока в различных направлениях. Он располагается в средней части мозга и проходит непосредственно до органов зрения.

Исследователи выделяют достаточно много факторов, воздействие которых приводит к невропатии глазодвигательного нерва. Соответственно, симптоматика заболевания может существенно различаться. Более того, при поражении волокон этого нерва возможно развитие сопутствующих нарушений.

Описание патологии, механизм развития

Глазодвигательный нерв входит в III пару черепно-мозговых нервов и состоит из висцемоторных и соматомоторных (двигательных) волокон. Его основная функция – обеспечение двигательной способности глазному яблоку. Нерв управляет следующими системами:

- Ресничными мышцами;

- Сфинктером зрачка (обеспечивает его способность расширяться и сокращаться в зависимости от освещения);

- Оптико-кинетическим нистагмом (способность следить за двигающимися объектами);

- Мускулатурой для регуляции движения верхних век;

- Вестибулоочковым рефлексом (способностью зрачка двигаться за поворотом головы);

- Аккомодацией (изменение кривизны хрусталика глаза в зависимости от окружающих объектов и явлений).

Таким образом, повреждение глазного нерва всегда влечет за собой ограничение функциональности зрительного аппарата. Движение глаза и зрачка при этом ограничивается или утрачивается. В свою очередь, поражение имеет собственные причины для возникновения или выступает в качестве признака другой болезни. В группе риска находятся мужчины и женщины всех возрастов, однако статистика показывает, что параличом глазодвигательного нерва чаще страдают дети.

Анатомия нерва

Нерв, отвечающий за движение глаз, отличается смешанной структурой. Это структурное образование пролегает через несколько отделов головного мозга и обеспечивает иннервацию нескольких групп мышц.

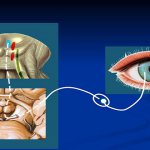

При рассмотрении особенностей глазодвигательного нерва, его анатомии, следует отметить, что он разделен на две части:

- Двигательная. Связывает между собой мышцы, поднимающие верхнее веко и, обеспечивающие движение глазного яблока. Эти мышцы соединяются с ЦНС.

- Парасимпатическая. Соединяет мышцы, благодаря которым суживается зрачок, и выпячивается хрусталик и также связано с ЦНС.

Каждое ядро глазодвигательного нерва расположено в определенной части головного мозга: в водопроводе, на верхних холмиках, на покрышке. Данное образование представляет собой двухнейронную магистраль связи, благодаря которой одновременно и беспрерывно функционирует большая группа мышц.

Глазодвигательный нерв всего содержит 5 ядер, схема расположения которых обеспечивает иннервацию мышц, поднимающих верхнее веко и, двигающих глазное яблоко в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Сами мышцы, выполняющие указанные функции, располагаются на различных участках возле органов зрения.

Глазодвигательный нерв, проходя через черепно-мозговые структуры, останавливается возле орбитальной части глаза. В этой зоне он разделяется на две части:

- Верхняя. Обеспечивает движение века.

- Нижняя. Отличается более крупным строением и отвечает за работу остальных мышц.

Три ядра формируют добавочный нерв, иннервирующий мышцы, которые обеспечивают движение зрачка и области рядом с ресницами.

Благодаря описанным анатомическим особенностям, данное образование отвечает за исполнение зрительных функций и поддерживает некоторые рефлекторные способности человека (в частности, сужение зрачка на свет и аккомодацию (приспособление) к изменяющимся условиям освещенности).

Симптоматика и признаки поражения

На ранних этапах пареза глазодвигательного нерва симптоматика практически отсутствует, что затрудняет его диагностику и дальнейшее лечение. При более длительном течении болезни постепенно начинают проявление следующие признаки:

- Опущение верхнего века (частичное или полное);

- Отсутствие реакции (сужение/расширение) зрачка;

- Диплопия (возникновение двоения в глазах из-за потери двигательной способности глаза);

- Расходящееся косоглазие (возникает вследствие отсутствия сопротивления верхних и нижних мышц глазного яблока);

- Потеря фокусировки и адаптации к изменению расстояния между глазом и предметом;

- Потеря двигательной способности;

- Выпячивание глаза.

При обширном поражении обездвиженность может стать лишь частью всей симптоматики болезни, если повреждены и иные черепно-мозговые нервы. Кроме того, сам по себе парез глазодвигательного нерва может стать симптомом более серьезного системного заболевания. Чаще всего поражение затрагивает только один глаз.

Диагностика патологии

Нейропатия глазодвигательного нерва диагностируется на основании результатов комплексного обследования. Потребность в нем возникает в связи с тем, что данная патология характеризуется симптомами, возникающими при множестве других заболеваний. Например, глазодвигательные нервы испытывают влияние факторов, вызывающих нарушение обмена веществ.

Кроме того, комплексное обследование необходимо еще из-за постепенного развития нейропатии. Соответственно, описанные выше симптомы возникают не одновременно, а с определенной задержкой.

Важным диагностическим показателем считается реакция пораженного глаза на свет.

С целью оценки конвергенции врач просит пациента посмотреть на молоток, отведенный от лица на расстоянии 50 см. Кроме того, больному необходимо подвигать глазами в разных плоскостях, удерживая голову в статичном положении.

Помимо постановки диагноза проводятся мероприятия, целью которых является выявление причинного фактора. Для этого назначаются анализы крови, КТ, МРТ, ангиография и другие процедуры.

Разновидности патологии

В медицинской практике различают две основных формы заболевания:

- Врожденная. Возникает в результате внутриутробных нарушений развития мышц и нервов, а также при повреждении или поражении лицевых и глазодвигательного нерва в процессе развития;

- Приобретенная. Может иметь неврологические, механические (травматические повреждения, последствия хирургических операций), апоневротические предпосылки.

Парез также возникает в результате прогрессирования системных заболеваний. В таких случаях терапия должна быть направлена не только на устранение паралича, но и на купирование его причин.

Почему возникает заболевание?

Выделяют следующие причины развития нейропатии глазодвигательного нерва:

- наследственная предрасположенность;

- сахарный диабет;

- атеросклероз сосудов, пролегающих в головном мозгу;

- инфекционное заражение головного мозга;

- черепно-мозговые травмы;

- миастения;

- воспаление сосудов;

- заболевания, вызвавшие разрушение нервной оболочки;

- осложнения после операции на головном мозгу.

Достаточно часто невропатия этого типа развивается изолировано от других патологий, в большинстве случаев патология возникает на фоне поражения головного мозга. Данное обстоятельство осложняет проведение терапии.

Причины, предпосылки и факторы риска поражения

Системные патологии, способные стать причинами возникновения пареза и паралича:

- Сахарный диабет;

- Артериальная гипертензия, нестабильность артериального давления;

- Доброкачественные опухоли и онкология;

- Шейный остеохондроз и иные заболевания позвоночника;

- Аневризма;

- Длительный прием Амиодарона, противоопухолевых препаратов и медикаментов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

- Гематомы;

- Травматические повреждения глаза, попадание инородного тела;

- Воспалительные заболевания головного мозга (энцефалит, менингит);

- Офтальмоплегическая мигрень;

- Грипп;

- Дифтерия;

- Сифилис;

- Кровоизлияние в мозг, инсульт;

- Васкулит;

- Инфаркт миокарда.

Наличие хотя бы одной из перечисленных болезней является поводом для систематического прохождения медицинского обследования с прохождением обязательного осмотра у невролога и офтальмолога.

Использование компьютерных программ в лечении нарушений функций глазной мышцы

Доказано, что при просматривании таких картинок тренируются глазные мышцы, и, соответственно, улучшается кровообращение в них. В это время нервы, отвечающие за нормальную работу глаза, находятся в повышенно напряженном состоянии, и все резервы организма направлены на контроль за ними, ведь большинство остальных органов в момент просмотра находятся в расслабленном состоянии и не требуют такого к себе внимания.

Стереокартинки действительно оказывают очень положительный результат на зрение, однако применять их можно только после консультации с врачом. Ведь в некоторых случаях они являются просто панацеей, а в других – способны нанести непоправимый вред.

Диагностика заболевания

Лечить парез глазодвигательного нерва достаточно сложно. Однако упростить процесс и увеличить шансы на выздоровление поможет своевременная диагностика и установление причины возникновения нарушения.

В первую очередь осмотр должен произвести врач-офтальмолог. В процессе диагностирования он обязан проверить:

- Наличие или отсутствие отклонения в положении глазного яблока;

- Отсутствие или наличие, силу реакции зрачка на световое воздействие;

- Наличие или отсутствие птоза (паралича верхнего века);

- Качество фокусировки глаза;

- Реакцию зрачка и глазного яблока на перемещение предмета в пространстве.

Таким образом, врач определяет вероятный участок поражения, точно определить который поможет далее магнитно-резонансная томография, суперпозиционное электромагнитное сканирование, рентгенологическое обследование. Обязательно также требуется сбор анамнеза и информации из истории болезни. Дополнительные исследования:

- Визометрия;

- Офтальмоскопия;

- Измерение внутриглазного давления;

- Исследование состояния глазного дна.

Часто дополнительно требуются консультации специалистов иных направлений: эндокринолога, невролога, хирурга, инфекциониста и т. д. В свою очередь, они могут назначить и дополнительные аппаратные и лабораторные исследования.

Постоянный контроль за состоянием пораженного органа – обязательное условие лечения

- Аневризма;

- Повреждение сонной артерии;

- Черепно-мозговые травмы;

- Болезни инфекционного характера;

- Онкологические заболевания;

- Микроинфаркты и инсульты;

- Патологии нервной системы;

- Рассеянный склероз.

Повреждение блокового нерва вызывает частичный паралич глаза и у человека раздваивается изображение в косой или вертикальной плоскости. Такой симптом усиливается при опущении глаза вниз, поэтому люди, страдающие от такой патологии, часто ходят, наклонив голову в здоровую сторону, чтобы уменьшить проявление диплопии. Во время диагностики следует исключить миастению (аутоиммунную патологию нервных и мышечных тканей) и заболевания глазницы.

Парез глазодвигательного нерва обычно проявляется вместе со сбоями лицевого, отводящего и блокового нервного пути. Отдельная форма патологии проявляется крайне редко. Повреждается этот нерв преимущественно из-за аневризмы. Возникает она на задней соединительной артерии и постепенно сдавливает нервную ткань.

Повредить нерв может разрастающаяся опухоль, а также проявления инсульта и рассеянного склероза. В большинстве случаев такие факторы влияют на ядро нервного пути и задний продольный пучок. Иногда невропатия глазодвигательного нерва, вызванная вышеперечисленными причинами, проявляется в виде двухстороннего опущения век (птоза). В более редких случаях наблюдается парез верхней прямой мышцы глаза. Он локализуется на обратной стороне от основного места повреждения.

По статистике, повреждается глазодвигательный нерв часто из-за микроинфаркта. Он может возникнуть из-за сосудистых патологий, например, диабета и гипертонии. Такие болезни обычно не сразу приводят к сбоям в мозговом кровообращении и должны находиться они преимущественно в запущенном состоянии. Неврит этого нерва при этом не влияет на реакцию зрачка на свет, но в редких случаях она незначительно ослаблена.

Обратиться к врачу стоит при обнаружении нескольких симптомов свойственных парезу глазных мышц, особенно если дело касается детей. Среди общих проявлений нейропатии зрительных нервов можно выделить наиболее основные:

- Диплопия;

- Опущение века;

- Косоглазие;

- Снижение реакции зрачка на свет;

- Отсутствие возможности повернуть глазное яблоко вовнутрь;

- Потеря способности быстро разглядывать предметы, находящиеся на разном друг от друга расстоянии;

- Выпячивание глаза.

Данный нерв считается смешанным, до входа в глазницу он делится на две ветки. Верхняя ветвь, в свою очередь, тоже разделяется и идет к верхнему веку. Нижняя ветвь считается более мощной, это так называемые подглазничные нервы, которые сами по себе являются довольно сильными и позволяют осуществлять иннервацию нижней прямой мышцы.

Из-за того, что нерв смешанный, состоит он из разных волокон — это непосредственно двигательные и парасимпатические. Ядра глазодвигательных нервов имеют клеточные группы, которые дают определенные импульсы и позволяют осуществлять функциональность этого нерва. Импульсы, проходя по определенным каналам, идут к мышцам, которые позволяют привести их в движение.

За счет того, что происходит иннервация четырех из шести глазодвигательных мышц, человек может двигать глазным яблоком, то есть без поворота шеи или корпуса может посмотреть, что находится сбоку. Эта функция включает в себя все движения, в том числе поднятие, опускание и по необходимости поворот.

Стоит отметить, что изолированное нарушение данного нерва встречается очень редко. Вот основные симптомы:

- обездвиженность мышцы верхнего века и, как следствие, его частичное или полное опущение;

- отсутствие сопротивления для верхней косой и нижней прямой мышцы, вследствие чего могут диагностировать расходящееся косоглазие;

- обездвиженность внутренней прямой мышцы и, как следствие, возникновение феномена двоения (диплопия);

- отсутствие реакции зрачка на свет;

- нарушение иннервации внутренней мышцы и, как результат, неспособность глаза приспосабливаться к находящимся на разном расстоянии от него предметам;

- отсутствие сокращения прямых мышц обоих глаз, из-за чего становится невозможным повернуть глазные яблоки внутрь;

- выпячивание глаз из-за потери тонуса внешних мышц, это подтверждает, что произошло поражение глазодвигательного нерва.

Чаще всего все перечисленные симптомы сочетаются с сопутствующими проявлениями, которые вызывают нарушения функционирования содружественных нервных волокон, находящихся рядом групп мышц и органов.

Основными причинами поражения глазодвигательного нерва считаются:

- травмы;

- нейроинфекционные заболевания;

- опухоли головного мозга различной этиологии;

- пневризма сосудов головного мозга;

- сахарный диабет;

- инсульт.

Предлагаем ознакомиться: Строение и функции глаза — Clean View Clinic Однако чаще всего причины частичного или полного поражения ядер или волокон глазодвигательного нерва остаются лишь предположением. Точно их установить невозможно. Человеческий организм – очень сложная система, причем до конца не изученная, но абсолютно точно известно, что нарушение работы одной его составляющей по цепочке передает это другим органам, нервам и мышцам.

Так например, невропатия глазодвигательного нерва в изолированном виде встречается очень редко и чаще всего бывает сопутствующим проявлением хронических или врожденных заболеваний, а также являться результатом черепно-мозговых травм и опухолей. При надлежащем и своевременном лечении данное заболевание может пройти без осложнений и последствий.

Если же подозревается нейропатия глазодвигательного нерва, обязательно нужно сдавать целый курс анализов, в том числе и кровь на наличие в организме нейроинфекции. Только после получения результатов и подтверждения диагноза можно назначать курс лечения и обязательно проводить повторные анализы.

Это очень важно, ведь своевременное выявление дальнейшего прогрессирования болезни, а также постоянный контроль заходом назначенного врачом лечения имеют огромное значение для всего состояния глаза и всей дальнейшей человеческой жизнедеятельности. Так, например, неврит глазодвигательного нерва в большинстве случаев имеет положительную динамику в случае соблюдения пациентом всех предписаний, однако лечение проводится только при постоянном наблюдении специалистов.

Наука не стоит на месте, и в последнее время одним из инновационных методов диагностирования является суперпозиционное электромагнитное сканирование глазодвигательных мышц для оценки их функциональной активности. Благодаря этому методу значительно сокращается время, отведенное на выявление причины нарушения, и появляется возможность намного быстрее начать лечение и добиться положительных результатов.

Методы терапевтического воздействия

Одной из наиболее важных мер в лечении пареза глазодвигательного нерва является постоянное наблюдение за пациентом. При этом обязательно терапевтическое воздействие на первопричину возникновения паралича. Если же вмешательство неизбежно, врач подбирает один из более радикальных методов.

Компьютерная программа

Основной задачей компьютерной программы является укрепление мышц глазного яблока во время трансляции специальных картинок. При просмотре у пациентов наблюдается повышенное напряжение нервов, за счет чего ресурсы организма мобилизуются и направляются на улучшение их работы. При систематическом проведении сеансов наблюдается положительная динамика лечения.

Электрофорез

Хорошие результаты терапии дает также электрофорез. Перед проведением сеанса пациенту накладывают электроды на закрытые глаза по периметру, а также к затылочной части головы. Курс лечения состоит из 15-20 сеансов, продолжительность которых составляет не более 20 минут.

Хирургическое вмешательство

Хирургическая операция как метод терапевтического воздействия при лечении пареза глазодвигательного нерва используется не всегда. Обычно такая мера требуется в двух случаях:

- При недостаточной эффективности консервативных терапевтических мер;

- При прогрессировании ухудшения качества зрения, снижении остроты.

Операцию, как правило, проводят под местным или общим наркозом (в зависимости от ситуации). После этого пациент обязательно проходит восстановительный период с уменьшением нагрузки на зрительный аппарат, а также введением особого режима отдыха, сна и физической активности. Дополнительно требуется использование упражнений и профилактических лекарственных средств.

Вспомогательная терапия

Медикаментозное лечение при купировании пареза малоэффективно. В то же время для улучшения состояния пациента могут быть использованы специальные глазные капли, улучшающие кровоснабжение и питание тканей, лечебная физкультура, витаминные комплексы. Также больным назначается ношение повязок, сеансы просмотра стереокартинок, полноценный отдых и питание.

Возможные проблемы

Понимая, насколько важна работа глазодвигательного нерва, становится ясным, что любые поражения скажутся на качестве жизни пациента. Поражение данного нерва может быть как полным, так и частичным. Довольно сложно определить заболевание на первых его этапах, это связано с тем, что болезнь практически не проявляется и даже при обследовании могут понадобиться дополнительные методы диагностики.

Стоит отметить, что поражение ядер данного нерва в разных местах их расположения будет по-разному сказываться и ощущаться пациентом.

Проблема данной патологии в том, что довольно редко наблюдается изолированное поражение какого-то черепного нерва, это касается и глазодвигательного. Обычно при таких нарушениях отмечается поражение ствола мозга, что является серьезной проблемой.

Причин для такого поражения довольно много, например, это может быть перенесенный инфаркт, кровоизлияния, найденные опухоли или инфекции, которые поразили организм. По сути, конкретных заболеваний, из-за которых это происходит, можно назвать очень много.

При явных поражениях глазодвигательного нерва симптомы заметны не только самому пациенту, но и окружающим его людям, ведь это может стать причиной косоглазия и других неприятных симптомов.

Симптоматика поражения глазодвигательного нерва весьма разнообразна, а каждое отдельное поражения сопровождается своими особенностями.

Предлагаем ознакомиться: Какие цвета не различают дальтоники?

Птоз верхнего века

Это проявление заболевания характеризуется опущением верхнего века. Возникнуть такая проблема может как у взрослых, так и у детей, является довольно распространенной. Некоторые пациенты считают это незначительным изменением, но на самом деле патология требует срочной диагностики.

Кроме того, что причиной возникновения птоза может стать проблема с глазодвигательным нервом, есть масса других заболеваний, к которым нужно относиться не менее серьезно. Диагностика происходит практически сразу, если ребенок родился с такой патологией, но если это изменение возникло в процессе жизнедеятельности, многие могут подолгу не обращаться к специалистам.

Эта проблема может быть связанной с тонусом мышц, связками и нервами. Когда происходит нейрогенный птоз, то это чаще всего возникает из-за нарушений, которые произошли в глазодвигательном нерве. Паралич развивается по разным причинам, это могут быть опухоли, диабетическая нейропатия, внутричерепной аневризм. При подобном поражении у пациента отмечается внутренняя офтальмоплегия, а также патология экстраокулярных мышц.

Бывают ситуации, когда у человека возникает язва роговицы, тогда птоз станет необходимой мерой и его вызывают искусственным способом, такой подход считается частью лечебных мероприятий.

При опущенном веке данную патологию принято различать по степени её выраженности, поэтому есть такие понятия, как частичное, неполное, полное опускание века. Симптомы этой патологии хорошо заметны, происходит раздражение глаза, человеку необходимо прилагать усилия, чтобы открыть веко, иногда доходит до того, что приходится запрокидывать голову. Возможно косоглазие и двоение.

Существует ещё одна проблема, которая может быть вызвана парезом глазодвигательного нерва. Как и птоз, это не только нарушения, которые касаются функциональности глаза, но и эстетические изменения.

Расходящееся косоглазие принято делить на две большие группы, которые, в свою очередь, имеют подвиды. Различают понятия постоянного и периодического расходящегося косоглазия. Постоянное может быть сенсорным, врожденным или вторичным. Периодическое расходящееся косоглазие делится на основное, эксцесс дивергенции и слабость конвергенции.

Кроме того, что причиной возникновения может быть парез, также возникает эта проблема при параличе, заболеваниях ЦНС, всевозможных травмах, в том числе и психических, а также из-за инфекционных заболеваний и аномалий развития. Вследствие этого далеко не всегда можно утверждать, что именно парез стал причиной патологии.

Симптомы такой проблемы заметны визуально, поскольку человек немного косит одним глазом. Направление может быть в сторону носа, другого глаза или виска. Особенности проявления этой патологии и пареза глазодвигательного нерва в том, что зрачок в большинстве случаев направлен кнаружи, а из-за отсутствия сопротивления слегка опущен. Также симптомы – это нарушение бинокулярного зрения, глаз хуже видит, но при этом не теряет былую подвижность.

Диплопия

Простыми словами эту патологию называют двоением в глазах. Проблема в большей степени считается проявлением паралича глазодвигательных мышц, что также может возникнуть при парезе. Но что касается последнего, то эта патология считается, скорее, субъективной по той причине, что двоение отмечается не постоянно, а только в том случае, когда пациент смотрит обоими глазами сразу.

Причин для возникновения патологии довольно много, поэтому пациенту в обязательном порядке необходимо будет пройти диагностику, чтобы определить наличие того или иного недуга. Главные симптомы этой проблемы – это двоение в глазах, головокружение, могут возникать проблемы с определением месторасположения отдельных предметов в пространстве.

Мидриаз

При этой патологии происходит неестественное расширение зрачка, который увеличивается под воздействием различных факторов. Одной из причин такого неестественного расширения может стать и нарушение глазодвигательного нерва. Это связано с тем, что этот нерв является частью рефлекторной дуги зрачкового рефлекса на свет. В связи с этим, когда лечащий врач пытается воздействовать светом на зрачок, то он никак не реагирует.

Другие нарушения

Кроме того, при нарушениях глазодвигательного нерва наблюдаются другие отклонения. У человека нарушается аккомодация, то есть восприятие предметов, которые находятся на разном расстоянии.

Паралич конвергенции. Когда человек рассматривает предмет перед собой, то сводит глазные яблоки и таким образом может рассмотреть все необходимые детали. При парезе эта функция нарушается, то есть пациент не может повернуть глазные яблоки внутрь. Также симптомы возникают при движении глазного яблока в разные стороны. Человек не может повернуть его вверх, внутрь, вниз.

Предлагаем ознакомиться: Возраст для проведения лазерной операции

Учитывая тот факт, что движение глазами осуществляется за счет движения тремя нервами, то есть глазодвигательным, отводящим, блоковым, то нарушения их работы также будут заметны пациенту. К примеру, если движение глазного яблока будет практически невозможным внутрь при парезе глазодвигательного нерва, то, когда происходит парез отводящего нерва, у человека возникают проблемы с движением кнаружи.

Профилактические меры

Для того, чтобы предотвратить врожденные аномалии зрительного аппарата, беременной женщине необходимо соблюдать предписанный режим и проходить плановые осмотры у лечащего врача, УЗИ-обследования. Для предупреждения приобретенных поражений, необходимо:

- Соблюдать технику безопасности на производстве;

- Избегать травмоопасных ситуаций;

- Не допускать осложнений при возникновении инфекционных заболеваний;

- Систематически проходить обследования у офтальмолога (не реже одного раза в год);

- Отслеживать и своевременно купировать системные заболевания.

При возникновении дискомфорта, болевых ощущений, ухудшения фокусировки необходимо как можно скорей обратиться к врачу. Положительный исход лечения возможен при обнаружении болезни только на ранних этапах ее развития.

Наиболее действенные способы лечения

Как только возникает подозрение на возможное нарушение функций глазодвигательного нерва, пациенту немедленно рекомендуют делать упражнения для укрепления мышцы, отвечающей за движение органов зрения. Конечно, стараться максимально укрепить ее совсем неплохо, причем не только когда появились проблемы, но даже для профилактики, однако это подходит только в самом начале возникновения нарушения. Если поражена уже довольно большая часть, эти упражнения вылечиться не помогут, хотя неотъемлемой составляющей лечения они все-таки являются.

Следующей наиболее распространенной рекомендацией является прием соответствующих витаминов и лекарственных препаратов, действие которых также направлено на укрепление глазной мышцы и восстановление ее работы. Это могут быть специальные витамины, глазные капли, очки, повязки, которые заставляют больной глаз работать более активно.

Очень большой популярностью на сегодняшний день пользуются специальные компьютерные программы. В основном это так называемые стереокартинки.

Если после нескольких взаимодополняющих друг друга диагностик подтверждено, что поражен глазодвигательный нерв, лечение нужно начинать без промедлений. Одним из зарекомендовавших себя с положительной стороны и применяющимся в практической офтальмологии уже на протяжении нескольких лет является лечение с помощью электрофареза пораженных участков 1,5% нейромидина.

Проводят его путем наложения трех круглых различных между собой по площади электродов, два меньших из которых располагают на коже орбитальной области и верхних век при закрытых глазах. Соединяют их раздвоенным проводом с электродом большей площади, который располагают в шейно-затылочной области головы больного.

Продолжительность этой процедуры при курсе лечения до 15 сеансов, проводимых ежедневно, – 15-20 минут. Способ позволяет локально и целенаправленно воздействовать на дефектные нервно-мышечные синапсы глазного яблока, а также ядерные структуры глазодвигательных нервов.

Как проходит лечение?

Неврит глазодвигательного нерва имеет положительный прогноз на выздоровление при своевременном начале терапии. Если недуг сопутствующий, то основные силы направляются на устранение заболевания, которое является первопричиной поражения нервов глаз. В лечении невропатии используются медикаменты и физиотерапия. Профессиональная медицинская википедия WikiMedPro отмечает, что назначение таблеток «Преднизолона» в начале терапии неэффективно. Предпочтительнее введение «Метилпреднизолона» в вену для восстановления уровня зрения.

Весь лечебный курс больному нужно находиться под медицинским контролем, и если у врача появились сомнения в правильности терапевтической тактики — назначается повторное обследование.

Для укрепления мышц зрительного аппарата и активизации кровотока при невропатии назначаются глазные капли, витаминные препараты. Также показан электрофорез на глаза с «Нейромидином», ношение специальных повязок и очков, просмотр стереокартинок на мониторе компьютера. Для поддержания мышечного тонуса зрительной системы рекомендуется ежедневно выполнять комплекс упражнений для глаз. Хороший эффект наблюдается при лечении неврита глазодвигательных нервов с помощью иглорефлексотерапии. Во время процедуры иглы воздействуют на биологически активные точки на теле. Количество сеансов определяет врач индивидуально. При тяжелом течении заболевания врач принимает решение о проведении операции на глазах.

Спазм аккомодации

Четко различать предметы на расстоянии человек может благодаря аккомодации, осуществляемой при согласовании хрусталика, ресничной мышцы и ресничной связки. Спазму характерно появление стойкого напряжения аккомодации даже в тех случаях, когда в ней нет необходимости.

Список причин заболевания широк:

- Недостаточная освещенность рабочего пространства.

- Излишние нагрузки на зрение.

- Малая продолжительность ночного сна, редкое пребывание на свежем воздухе, отсутствие спортивных нагрузок.

- Неудачное оборудование рабочего места: высота стола для письма и стула не соответствует росту человека.

- Несоблюдение оптимального (в 30-35 см) расстояния до книги при чтении.

- Плохое кровоснабжение в шее.

- Слабость мышц шеи и спины.

- Нерациональное питание.

- Гиповитаминоз.

Сопутствующие симптомы:

- Частая головная боль.

- Покраснение глаз.

- Резь и жжение в глазах.

- Двоение в глазах.

- Расплывание изображения на большом расстоянии и снижение четкости картинки вблизи.

Для лечения заболевания применяются расширяющие зрачок капли, а также рекомендуется выполнение особого комплекса упражнений для глаз. При отсутствии эффекта от вышеуказанного лечения применяются и стимуляции аккомодации с помощью лазера, магнита и электричества.

Лечение

Как лучше лечить нарушение, подскажет лечащий врач, но при этом есть довольно распространенные способы восстановления иннервации глаза. Лечат подобные проблемы с помощью электрофореза, длительность каждой из процедур обычно длится до 20 минут, а требуется около 15 сеансов, осуществляют их каждый день без пропусков.

Используются разные физиотерапевтические методы, которые позволяют воздействовать импульсами на пораженный участок. Но негативной стороной такого воздействия является то, что некоторые процедуры практически не дают положительного эффекта. Лечение народными средствами, скорее, направлено на предупреждение этого заболевания, нежели на устранение возникшей проблемы.

При обнаружении первых симптомов обязательно обратитесь к доктору, пройдите обследование и при необходимости приступайте к лечению.

Гетерофория

Гетерофория, или скрытое косоглазие, доставляет массу неудобств. Так, при работе с текстами либо предметами на близком расстоянии возникает утомление глаз, а в некоторых случаях – двоение. Поправить недуг возможно лишь путем постоянного ношения призматических стекол (не более 2-3°). Главный принцип изготовления очков при гетерофории – основание призмы должно быть направлено в противоположную сторону от пораженного заболеванием глаза. Например, если у пациента наблюдается отклонение глаза кнаружи, то врач выписывает рецепт на очки с призмами, расположенными кнутри.

А что в случае, если помимо рассматриваемой патологии у больного наблюдается и миопия, и геперметропия? Какой бы сложной ни казалась ситуация при данных сопутствующих заболеваниях, устранить гетерофорию возможно путем децентрирования корригирующих стекол. Благодаря уменьшению либо увеличению интервала между зрачками оптические стекла приобретают действие призмы и болезнь сходит на нет.

Большие степени гетерофории исправляются путем оперативного вмешательства.

Причины поражения, роль своевременной диагностики и лечения

Несмотря на наличие выраженных внешних признаков назначаются следующие аппаратные исследования;

- Рентген глазниц с контрастным веществом — показывает особенности состояния глаз, невидимые при обычных осмотрах.

- Ангиографическое исследование сосудов мозга — в ходе него выявляются проблемы кровотока и аневризмы.

Терапия заключается в устранении причин заболевания, облегчении болевого синдрома и восстановлении по возможности нервной и мышечной деятельности.

- Противовоспалительные лекарственные средства;

- В качестве общеукрепляющего средства — витамины B6, B12, C;

- Для улучшения нервной деятельности — ноотропные;

Физиотерапевтические методы

Диагностика типа заболевания и причин, которые его обусловливают, необходима для выбора методики лечения.

Заболевание диагностируют по первичному осмотру. Оно имеет ярко выраженные внешние проявления. Для установления характера заболевания и причин необходима консультация невропатолога и офтальмолога.

- КТ шеи и головы позволяет определить размер и тип головных опухолей. которые могут быть возможной причиной развития нарушения;

- рентгенография черепа в разных проекциях позволяет увидеть наличие травм и состояние носовых пазух;

- рентген глазниц с использованием контрастного вещества отображает особенности положения и состояния глазных яблок, которые нельзя увидеть при визуальном осмотре;

- ангиография сосудов мозга дает возможность выявить аневризмы или проблемы кровеносной системы.

При выявлении новообразований может понабиться дополнительная консультация онколога.

После получения всех необходимых данных о заболевании и определении причин назначается лечение. Оно направленно на устранение факторов, в результате которых развилась офтальмоплегия, снятие болевого синдрома и максимальное восстановление нервной и мышечной деятельности.

Прежде чем начать лечение, необходимо убедиться, что именно парез стал причиной проявления этих симптомов. Если поражены исключительно блоковый и отводящий нерв, то такое изменение редко становится проявлением серьезных заболеваний.

Пациенту при разных нарушениях зрения необходимо в первую очередь обратиться к доктору и рассказать обо всех симптомах. Затем будут всевозможные проверки у офтальмолога, которые покажут реакцию глаза на свет, как пациент может осуществлять движения глазными яблоками, а также его качество зрения. Понадобится КТ и МРТ, но эти обследования осуществляются не всегда.

Если возникает подозрение на нарушение функции глазодвигательного нерва, подтвердить или опровергнуть это, а также выявить настоящую причину отклонения можно только путем проведения высококачественной профессиональной диагностики. Чаще всего это делает офтальмолог, и лишь в некоторых случаях, если поставленный диагноз вызывает сомнения, дополнительно назначается консультация врача-невролога.

Диагностика и обследование органов зрения проводится на современном компьютерном оборудовании, а также путем проведения разнообразных специализированных тестов. В результате после комплексного их проведения пациенту можно поставить диагноз.

Также, кроме стандартных процедур, проводимых для проверки состояния глазного дна, определения качества зрения, подвижности глаз, выявления реакций зрачка на свет, проводят МРТ и ангиографию. В случае если этиология выявлена не до конца, и даже если поражение глазодвигательного нерва подтверждено, обязательно постоянное наблюдение больного, а также проведение повторных обследований.

Парез глазодвигательного нерва и отводящего нерва: лечение в Москве

Основным методом терапии пареза глазодвигательного и отводящего нерва является устранение заболевания, которое его вызвало. В Юсуповской больнице выполняют комплексное лечение данной патологии, что способствует устранению основного заболевания и его последствий. Перед назначением терапии пациент проходит тщательное обследование, которое поможет выявить основное заболевание и масштабы поражения нервов. В Юсуповской больнице диагностика выполняется с применением новейшего высокоточного оборудования, позволяющего установить причину недуга даже в самых сложных случаях. После постановки диагноза и определения состояния организма пациента врач составляет наиболее оптимальную стратегию лечения.

Комплексное лечение пареза глазодвигательного и отводящего нерва будет включать медикаментозную терапию (препараты подбираются в зависимости от вида основного заболевания) и реабилитацию. Курс физиотерапии и реабилитации проводиться в специализированном центре Юсуповской больницы, где работают опытные специалисты в сфере восстановления утраченных функций. Без курса реабилитации парез глазодвигательного и отводящего нерва может пройти в течение 2-3 месяцев после избавления от основного недуга. Курс реабилитации в Юсуповской больнице позволяет ускорить процесс восстановления утраченных функций, способствует эффективному устранению последствий заболевания, скорейшему выздоровлению пациента и возвращению к полноценной жизни.

Записаться на консультацию к неврологам, реабилитологам, физиотерапевтам и другим специалистам клиники, получить информацию о работе клиники неврологии, реабилитации, уточнить другой интересующий вопрос можно по телефону Юсуповской больницы.

Автор

Наталья Андреевна Кондрашина

Врач лечебной физкультуры, врач 1 категории

Причины поражения, роль своевременной диагностики и лечения

- Демиелинизирующие заболевания;

- Сифилис;

- Черепно-мозговая травма;

- Острый и хронический энцефалит;

- Интоксикации при таких заболеваниях, как столбняк, дифтерия, малярия, тифы, ботулизм;

- Пищевые отравления, отравления алкоголем, окисью углерода, свинцом, барбитуратами и т.д.;

- Гнойное воспаление придаточных пазух;

- Туберкулез ЦНС;

- Эндокринные расстройства, связанные с поражением щитовидной железы;

- Сосудистые поражения головного мозга.

- Офтальмоплегия также может быть признаком такого редкого заболевания, как офтальмоплегическая мигрень. Она проявляется приступами сильных головных болей, сопровождающихся односторонней офтальмоплегией (полной или частичной). Головные боли могут продолжаться длительное время, при этом постепенно восстанавливается функция глазодвигательных нервов.

Кроме того офтальмоплегия может являться симптомом редко встречающейся офтальмоплегической мигрени. После окончания приступа глаз медленно приходит в норму.

Основными причинами поражения глазодвигательного нерва считаются:

- травмы;

- нейроинфекционные заболевания;

- опухоли головного мозга различной этиологии;

- пневризма сосудов головного мозга;

- сахарный диабет;

- инсульт.

Однако чаще всего причины частичного или полного поражения ядер или волокон глазодвигательного нерва остаются лишь предположением. Точно их установить невозможно. Человеческий организм – очень сложная система, причем до конца не изученная, но абсолютно точно известно, что нарушение работы одной его составляющей по цепочке передает это другим органам, нервам и мышцам.

Так например, невропатия глазодвигательного нерва в изолированном виде встречается очень редко и чаще всего бывает сопутствующим проявлением хронических или врожденных заболеваний, а также являться результатом черепно-мозговых травм и опухолей. При надлежащем и своевременном лечении данное заболевание может пройти без осложнений и последствий.

Если же подозревается нейропатия глазодвигательного нерва, обязательно нужно сдавать целый курс анализов, в том числе и кровь на наличие в организме нейроинфекции. Только после получения результатов и подтверждения диагноза можно назначать курс лечения и обязательно проводить повторные анализы.

Астенопия

Чувство утомления, появляющееся при длительной зрительной нагрузке. Астенопию провоцирует ношение неправильно подобранных очков и линз.

Симптомы:

- Жжение и боль.

- Слезотечение.

- Усталость.

- Головная боль.

Лечение как таковое при астенопии не назначается, однако имеются меры профилактики. К ним относятся массаж глаз, выполнение комплекса упражнений в перерывах в работе, а также использование качественной техники на рабочем месте.

Близорукость

Или иными словами, миопия – плохое различение предметов на удалении за счет попадания изображения перед сетчаткой (а не на нее). Картина при этом становится нечеткой и размытой.

Способы коррекции:

- Ношение линз или очков.

- Имплантация линз.

- Лазерная коррекция.

- Операция по замене хрусталика.

- Пластика роговицы.

- Радиальная кератотомия.

При отсутствии лечения миопия прогрессирует быстрыми темпами, в результате чего увеличивается риск значительной потери зрения.

История открытия и наименования

Глазодвигательный нерв впервые был описан Галеном и занял второе место в его классификации, состоящей из семи черепных нервов. Гален не дал названия этом нерва, но описал, что его конечные ветви разветвляются в мышцах вокруг глаз. Такой взгляд на глазодвигательный нерв были неизменным в течение суток Римской империи и Средневековья. Причинами этого были запрет на вскрытие тел (единственными исключениями были трупы преступников или людей, умерших от болезни).

С началом первых вскрытий большинство анатомист только подтвердили функцию глазодвигательного нерва: Мундинус писал о ветви нерва vadunt ad oculos ad movendum (направляются к глазам и движут ими), Евстафий писал musculi oculum moventes (двигают мышцами глаз). В классификациях черепных нервов тогдашних анатомов номер нерва не изменялся и следовал традициям Галена. Единственным исключением является классификация Алессандро Бенедетти. 1502 он издал труд Historia corporis humani; в четвертом томе он указывает второй парой черепных нервов союз двух нервов — зрительного и глазодвигательного.

Впервые третьим в списке нерв стал в классификации Томаса Уиллиса (1664, в работе Cerebri anatome). Он также впервые описал короткие ресничные нервы.

Третьим он остался и в классификации Самуэля Земмеринга (общепринятая классификация на сегодня).

1701 Шахер, а впоследствии Винслов (1832) и Галлер (1 743) подробно описали анатомию и связи ресничного узла и волокон, направляющихся от него. Мак 1815 отметил дилятацию зрачка при перерезании ресничных нервов.

Парасимпатическое ядро было впервые описано 1854 Якубовичем, однако оно названо в честь Людвига Эдингера и Карла Вестфаля, детально его описали 1885 и 1887 соответственно.

Относительно названия oculomotorius, то это слово не встречалось в классической латыни и есть неологизмом. Оно состоит из двух латинских слов — глаз (лат. Oculus) и двигать (лат. Motore). Такое название нерва впервые дал Пфеффингер 1783. Окончательно название нерва утвердили при принятии первой международной анатомической номенклатуры 1895; 1997 анатомическую номенклатуру просматривали раз, название осталось неизменным.

Развитие у человека

На пятой неделе гестации можно заметить совокупность нейробластов, которые в дальнейшем дадут начало двум ядрам: каудальная часть превратится в ядро блокового нерва, а ростральная — на ядро глазодвигательного нерва. Полноценное двигательное ядро удается визуализировать примерно на сороковой день. В период с середины седьмого по десятый недели ядро приобретает свою сложной структуры, то есть делится на пидьядра, с него начинают выходить аксоны к мышцам, которые будут иннервуватися нервом. К тому же седьмую неделю аксоны достигают еще не зрелых мышц, и дают конечные веточки, сеткой окружают эти мышцы. Эти веточки не является подобными зрелых, следующих в определенной мышцы и отвечают за его иннервацию. Зрелые и специализированные конечные ветви начинают появляться на двенадцатом-тринадцатой неделе; в то время предыдущие ветки испытывают дегенерации. На четырнадцатой неделе удается визуализировать все специализированные (висцеро- и соматомоторным) ветви. Симпатические волокна можно увидеть на двадцать второй недели. Миелинизация нерва начинается на пятнадцатой неделе, но завершается только после рождения.

Клиническая картина

Клиническая картина пареза отводящего нерва характерна следующими признаками.

- Ограниченная подвижность глазного яблока.

- Вторичное отклонение глаза.

- Двоение.

- Положение головы — непроизвольно-вынужденное.

- Головокружение.

- Нарушение оринтации.

- Неровная, неуверенная походка.

При легкой форме пареза симптомы маловыражены и практически не причиняют беспокойства больному. В то время, как при параличе те же симптомы выражены сильно и доставляют значительный дискомфорт.

- резкое ухудшение зрение;

- неестественное выпячивание глазного яблока;

- постоянные головные боли ;

- покраснения белков глаз;

- двоение ;

- болезненные ощущения в глазу;

- неприятные ощущения в области лба;

- возможно проявление конъюнктивита.

При тяжелых формах заболевания может наблюдаться отсутствие активности и подвижности глазного яблока, ухудшение реакции зрачка на свет и его неподвижность. Если офтальмоплегия развивается на фоне других заболеваний, клиническая картина включает также дополнительные симптомы.