В результате нарушения функционирования определенных элементов головного мозга, у человека может развиться псевдобульбарный синдром (синдром поражения черепных нервов).

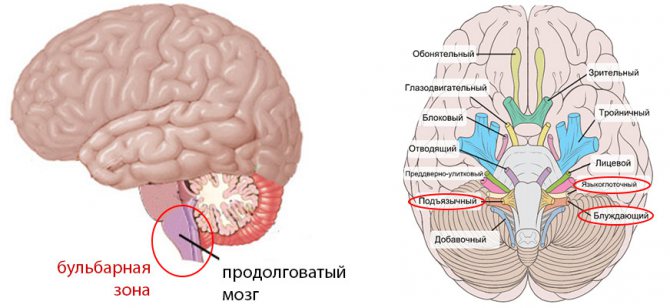

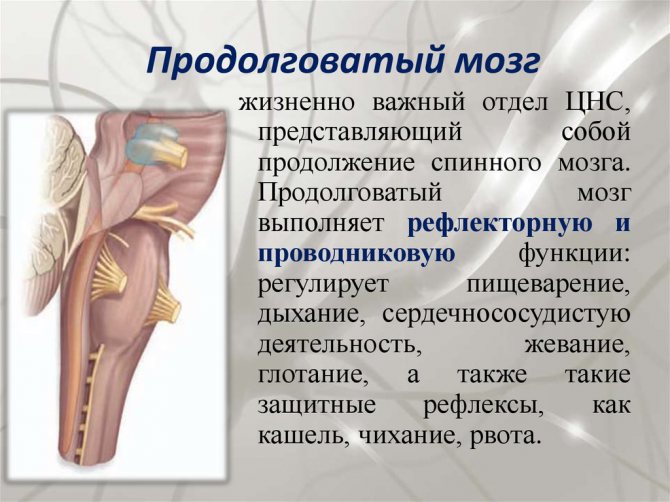

В основе механизма патологического состояния лежит нарушение деятельности расположенных в продолговатом мозгу нервных клеток. Несмотря на то, что проблема существенно снижает качественный уровень жизни человека, существенной угрозы для его здоровья он не несет.

Полной противоположностью в этом плане являются бульбарные нарушения, которые могут привести к параличу гладкой мускулатуры языка, глотки или голосовых связок. У пациента нарушается речь ему становиться тяжело, дышать и глотать.

Своевременное обнаружение и последующая дифференциальная диагностика, имеющих схожую клиническую картину синдромов позволяет врачу подобрать адекватные терапевтические меры.

Классификация

Бульбарный синдром бывает острым, прогрессирующим, альтернирующим с одно- или двусторонним характером поражения.

- Острый паралич отличается внезапным началом и стремительным развитием. Его основными причинами являются инсульты, энцефалиты и нейроинфекции.

- Прогрессирующий паралич – состояние менее критическое, отличающееся постепенным нарастанием клинической симптоматики. Он развивается при хронических дегенеративных заболеваниях нервной системы.

- Альтернирующий синдром — поражение ядер бульбарной зоны с односторонним повреждением мускулатуры туловища.

Прогноз

К сожалению, избавиться от псевдобульбарного паралича полностью практически невозможно. Патология затрагивает головной мозг, вследствие чего многие нейроны гибнут, а нервные пути разрушаются. Но адекватная терапия сможет компенсировать возникшие нарушения и улучшить общее состояние больного. Реабилитационные меры помогут пациенту приспособиться к появившимся проблемам и адаптироваться к жизни в социуме. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями специалиста и откладывать лечение. Важно – сохранить нервные клетки и замедлить развитие основного заболевания.

Этиология

Этиопатогенетические факторы паралича весьма разнообразны: нарушение кровоснабжения мозга, ЧМТ, острые инфекции, новообразования, отек мозговой ткани, воспаление, воздействие нейротоксинов.

Бульбарный синдром является проявлением различных психических и соматических заболеваний, которые по происхождению можно условно разделить на следующие группы:

- генетические – острая интермиттирующая порфирия, болезнь Кеннеди, аномалия Киари, пароксизмальная миоплегия;

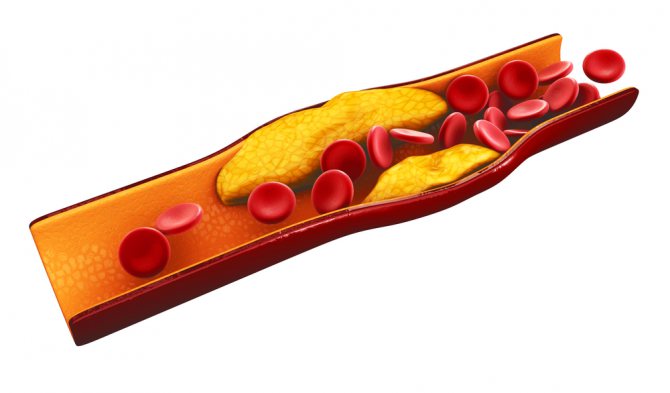

- сосудистые — ишемический и геморрагический инсульт мозга, гипертонический криз, тромбоз венозных синусов, дисциркуляторная энцефалопатия;

- дегенеративные – сирингобульбия, синдром Гийена-Барре, миастения, дистрофическая миотония, болезнь Альцгеймера ;

- инфекционные – энцефалиты, клещевой боррелиоз, полиомиелит, нейросифилис, болезнь Лайма, дифтерийная полинейропатия, ботулизм, менингит, энцефалит;

- онкологические – опухоли мозжечка, глиомы, эпендимомы, туберкулемы, кисты;

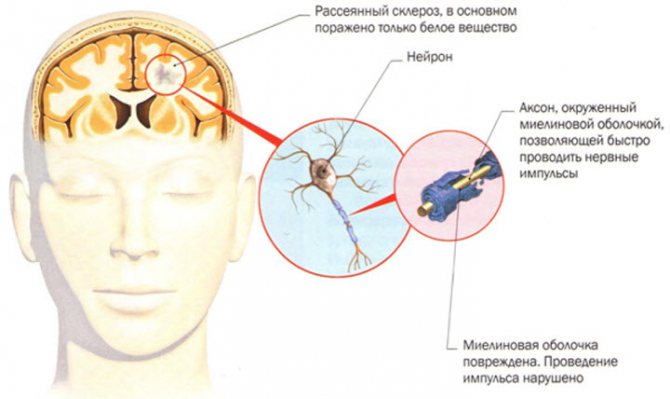

- демиелинизирующие – рассеянный склероз;

- эндокринные — гипертиреоз;

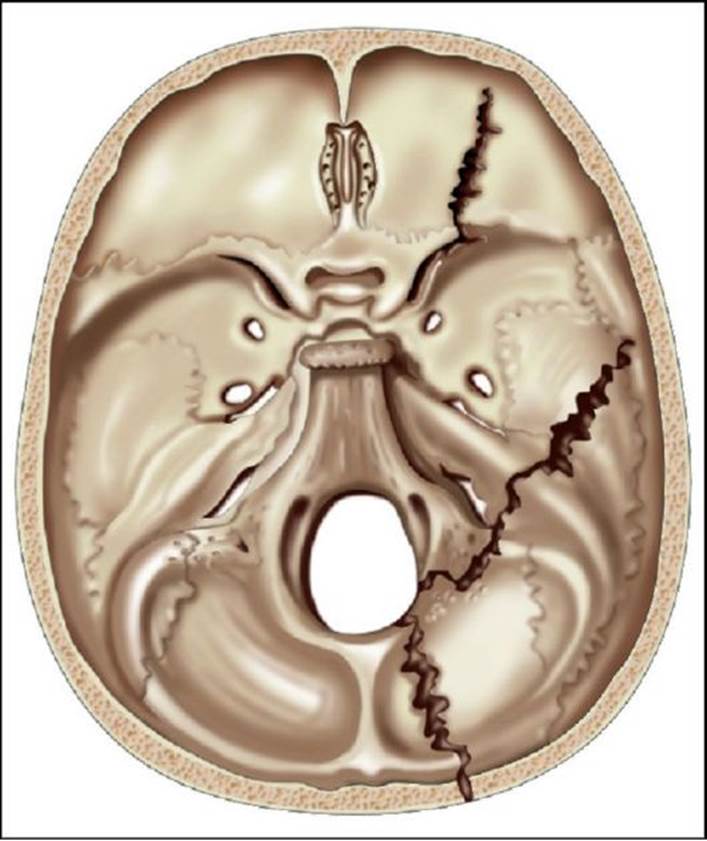

- травматические – переломы основания черепа.

Факторы, провоцирующие развитие синдрома:

- злоупотребление соленой пищей,

- частое включение в рацион высокоуглеводных и жирных продуктов и блюд,

- хронический стресс, частые конфликтные ситуации,

- чрезмерное физическое перенапряжение.

Причины и провоцирующие факторы

Перечень предрасполагающих причин и провоцирующих факторов бульбарного паралича разнообразен. Специалисты придерживаются следующей классификации синдрома:

- генетическая предрасположенность – интермитирующая порфирия либо бульбоспинальная амиатрофия;

- острые/хронические сбои мозгового кровообращения, а также питания структур продолговатого мозга – геморрагический инсульт, очаги ишемии;

- различные опухоли головного мозга;

- нисходящий отек продолговатой части мозга из-за травмы/сдавления вышерасположенных отделов – к примеру, при черепно-мозговых воздействиях;

- воспалительные процессы во внутричерепных тканях – инфекционный характер присущ энцефалитам, менингитам, полиомиелитам;

- костные аномалии – врожденной, либо приобретенной этиологии;

- ботулизм и поражение мозга ботулотоксином;

- гранулематозные патологии;

- пароксизмальная миоплегия;

- тяжелое течение тиреотоксикоза.

Патогенез

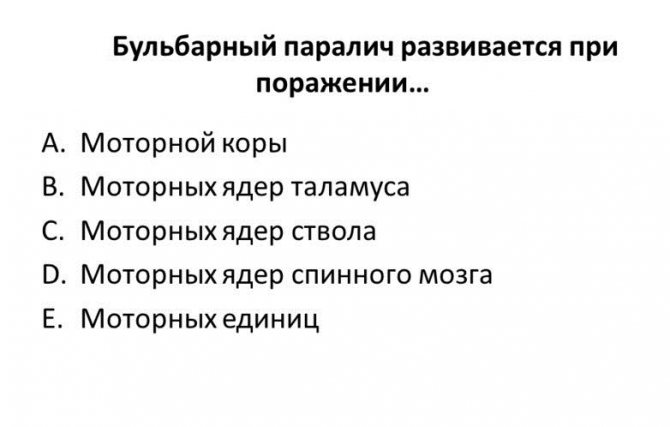

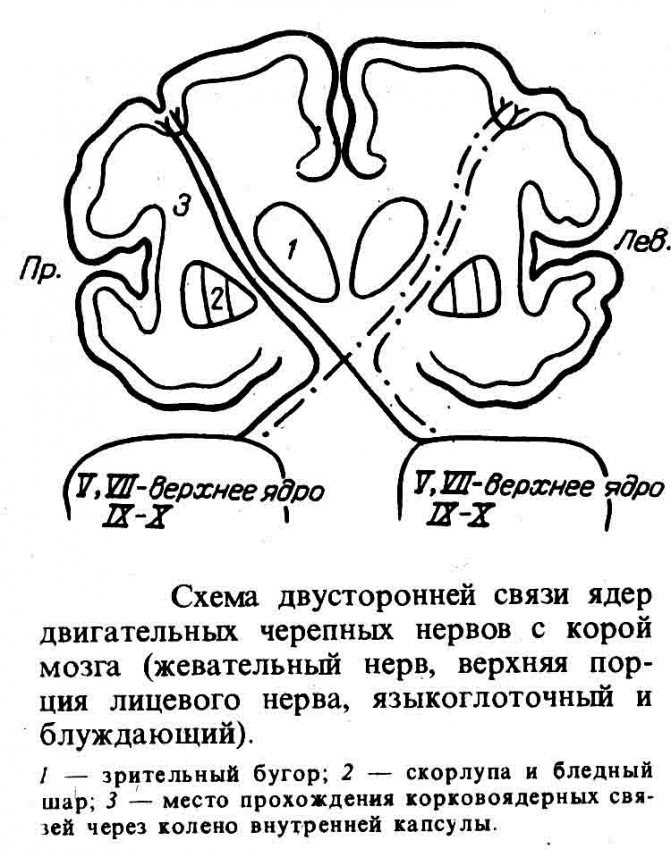

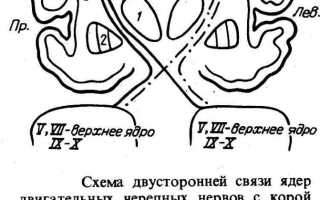

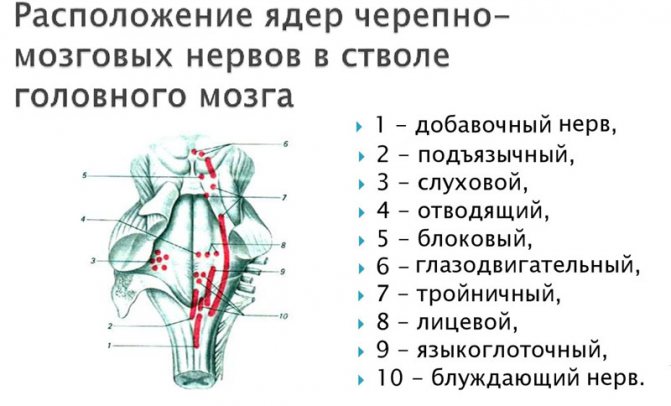

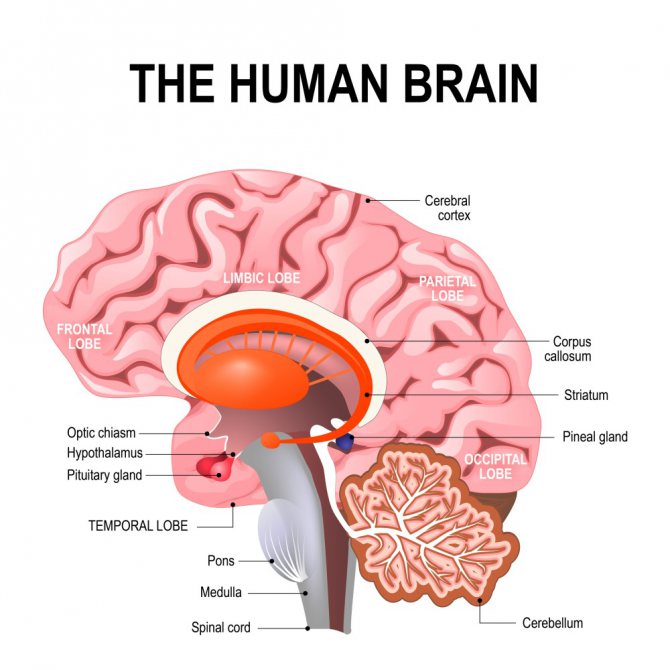

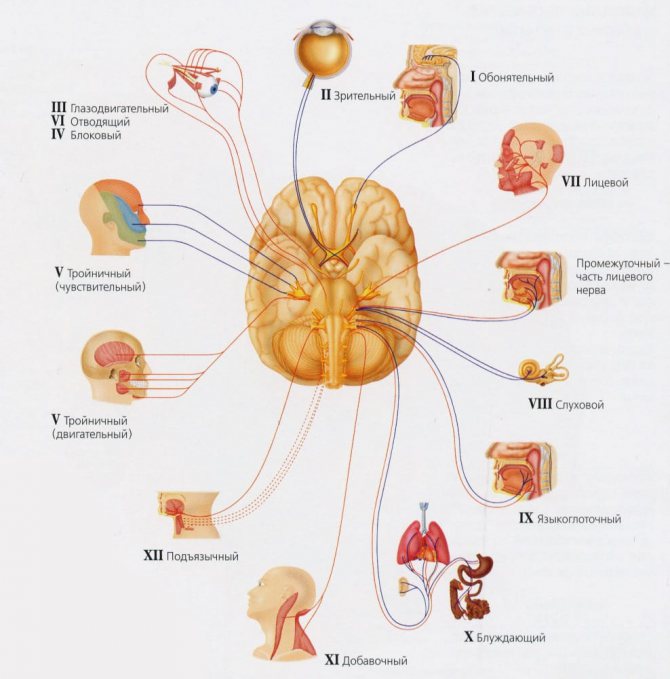

Электрические импульсы из головного мозга поступают в кору, а затем к двигательным ядрам бульбарной зоны. От них начинаются нервные волокна, по которым сигналы направляются в скелетные мышцы верхней части туловища. Центры продолговатого мозга у здоровых людей отвечают за слух, мимику, процессы глотания и звукопроизношения. Все черепно-мозговые нервы являются структурными компонентами ЦНС.

- Блуждающий нерв имеет множество ветвей, которые охватывают все тело. Десятая пара нервов начинается от бульбарных ядер и доходит до органов брюшной полости. Благодаря его правильной работе на оптимальном уровне функционируют органы дыхания, желудок, сердце. Блуждающий нерв обеспечивает глотание, откашливание, рвоту, речь.

- Языкоглоточный нерв иннервирует мышцы глотки и околоушную слюнную железу, обеспечивая ее секреторную функцию.

- Подъязычный нерв иннервирует мышцы языка и обеспечивает глотание, жевание, сосание и лизание.

Под воздействием этиологического фактора нарушается синаптическая передача нервных импульсов и происходит одновременное разрушение ядер IX, X и XII пар черепных нервов.

Этиопатогенетический фактор может оказывать свое негативное воздействие на одном из трех уровней:

- в ядрах продолговатого мозга,

- в корешках и стволах внутри полости черепа,

- в полностью сформировавшихся нервных волокнах вне полости черепа.

Симптомы, в том числе двигательные нарушения

Существует несколько видов бульбарного паралича:

- Острый обычно появляется вследствие быстро развивающегося первичного заболевания, такого как инсульт, энцефалит, отёк головного мозга или при серьёзных травмах черепа.

- Прогрессирующий развивается постепенно и чаще всего связан с различными заболеваниями центральной нервной системы, такими как амиатрофия Кеннеди, нейросифилис, опухоли головного мозга.

Также бульбарный синдром может быть односторонним и двусторонним.

В основном заболевание сказывается на двигательной активности мышц глотки, гортани и языка, вследствие чего выделяется три основных симптома, которые характерны для бульбарного паралича:

- Дисфагия — нарушение глотания. В первую очередь пациентам становится сложно проглатывать жидкости из-за паралича мягкого нёба. Это приводит к тому, что особенно слабый человек может подавиться. Постепенно болезнь прогрессирует и становится сложно проглатывать даже твёрдую пищу.

- Дизартрия — нарушение произносительной организации речи. Пациенты сначала с трудом произносят какие-то отдельные звуки, затем речь больного становится невозможной.

- Дисфония — это нарушение голосовой функции. У пациентов появляется хрипота, гнусавость, осиплость.

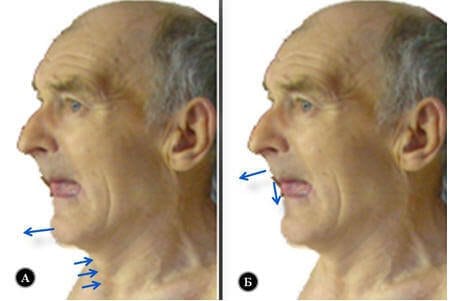

Бульбарный синдром приводит к нарушению глотания и речи

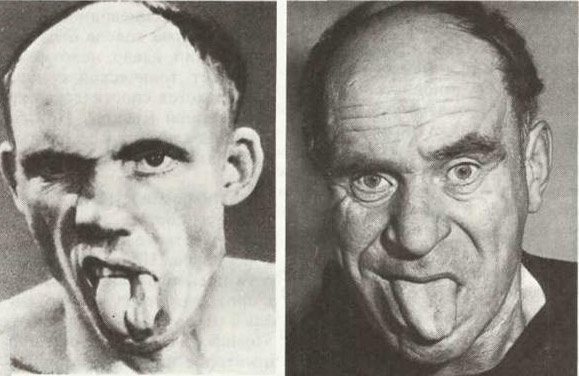

У больных нарушается мимика, выражение лица становится невыразительным. Рот больного приоткрыт, отмечается слюнотечение, пережёвываемая пища выпадает. Однако самыми опасными симптомами является нарушение дыхательной функции и работы сердечно-сосудистой системы, что может привести к летальному исходу. Эти тяжёлые проявления появляются из-за поражения блуждающего нерва.

При осмотре ротовой полости выявляются изменения во внешнем виде языка, он становится складчатым, неровным и периодически произвольно подёргивается. Если у пациента односторонний бульбарный паралич, то мягкое нёбо провисает только с одной стороны, язык также изменяется только в определённом участке и при вытаскивании его изо рта он искривляется в сторону поражения. В случае двустороннего нарушения может наблюдаться полная неподвижность языка, которая называется глоссоплегией.

Из-за поражения подъязычного нерва нарушается работа слюнных желёз, многие пациенты начинают страдать от гиперсаливации. При сочетании с нарушенным глотанием это часто становится причиной слюнотечения. У некоторых больных этот симптом настолько сильно выражен, что им постоянно приходится пользоваться платочком.

Симптоматика

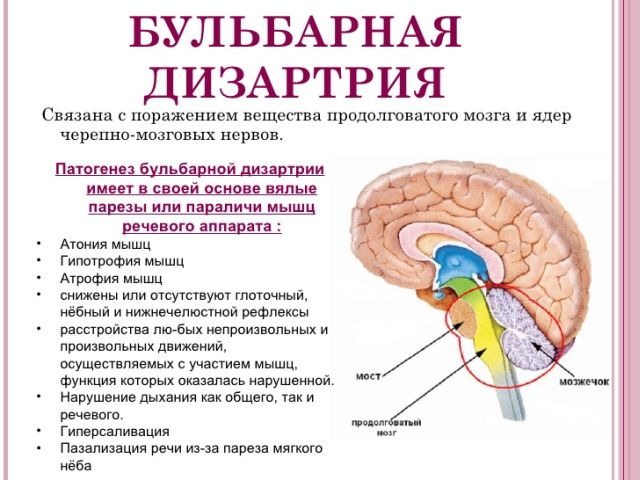

Клиника синдрома обусловлена нарушением иннервации мышц горла и языка, а также дисфункцией этих органов. У больных возникает специфический симптомокомплекс – дисфагия, дизартрия, дисфония.

- Нарушение глотания проявляется частыми поперхиваниями, выделением слюны из уголков рта, невозможностью проглотить даже жидкую пищу.

- Бульбарная дизартрия и дисфония характеризуются слабым и глухим голосом, гнусавостью и «смазанностью» звуков. Согласные звуки становятся однотипным, гласные – трудноотличимым друг от друга, речь — замедленной, утомительной, невнятной, невозможной. Гнусавость и невнятность речи связаны с неподвижностью мягкого неба.

- Голос больных становится слабым, глухим, истощающимся вплоть до полной афонии – нарушения звучания речи. Причиной измененного тембра голоса является неполное смыкание голосовой щели, обусловленное парезом гортанных мышц.

- Нарушения мимической деятельности или ее полное отсутствие. Мимические функции утрачивают свою специфичность, происходит их общее ослабление, нарушение обычной координации. Черты лица больного становятся невыразительными – рот полуоткрыт, обильное слюнотечение и выпадение пережеванной пищи.

- Снижение и постепенное угасание небного и глоточного рефлексов.

- Слабость жевательной мускулатуры, обусловленная параличом соответствующих нервов. Нарушение полноценного пережевывания пищи.

- Атрофия мышц языка и его неподвижность.

- Попадание жидкой и твердой пищи в носоглотку.

- Подергивание языка и свисание небной занавески.

- В тяжелых случаях — нарушение работы сердца, тонуса сосудов, ритма дыхания.

При осмотре больных специалисты обнаруживают отклонение языка в сторону очага поражения, его гипотонию и малоподвижность, единичные фасцикуляции. В тяжелых случаях отмечается глоссоплегия, которая рано или поздно заканчивается патологическим истончением или складчатостью языка. Неподвижность и слабость небных дужек, язычка и мышц глотки приводят к дисфагии. Постоянный заброс пищи в респираторный тракт может закончиться аспирацией и развитием воспаления. Нарушение вегетативной иннервации слюнных желез проявляется гиперсаливацией и требует постоянного пользования платком.

Клинические симптомы

Характерной особенностью псевдобульбарного синдрома является тот факт, что пациенты, страдающие данным расстройством, могут смеяться или плакать против собственной воли.

Нарушается процесс глотания, артикуляция, а на лице появляться разнообразные гримасы.

Из-за того, что мышцы неба и глотки ослаблены, глотанию предшествует першение и появление незначительных пауз. При этом отсутствует атрофия и подергивание пораженных мышц.

Поражения черепных нервов часто проявляется нарушением речи, причем страдает исключительно произношение. Нечеткость артикуляции сочетается с глухим голосом.

Появление насильственного смеха или непроизвольного плача, вызваны кратковременным спазмом мышц лица. Подобное поведение абсолютно не связанно с перенесенными эмоциональными впечатлениями и осуществляется непроизвольно.

Часто отмечаются симптомы, свидетельствующие о нарушении произвольных движений мимической мускулатуры. Именно по этой причине, если пациента попросить закрыть глаза, он может открыть рот.

Псевдобульбарный синдром не является обособленным недугом. Такое расстройство, главным образом сопровождается некоторыми другими неврологическими нарушениями.

Диагностика

Диагностикой и лечением бульбарного паралича занимаются специалисты в области неврологии. Диагностические мероприятия направлены на выявление непосредственной причины патологии и заключаются в осмотре больного, выявлении всех симптомов болезни и проведении электромиографии. Полученные клинические данные и результаты исследований позволяют определить тяжесть паралича и назначить лечение. Это обязательные диагностические методики, которые дополняются общим анализом крови и мочи, томографией мозга, эзофагоскопией, исследованием ликвора, электрокардиографией, консультацией офтальмолога.

Во время первого неврологического осмотра определяют неврологический статус больного: внятность речи, тембр голоса, саливацию, глотательный рефлекс. Обязательно изучают внешний вид языка, выявляют атрофии и фасцикуляции, оценивают его подвижность. Важное диагностическое значение имеет оценка частоты дыхания и сердечного ритма.

Затем больного направляют на дополнительное диагностическое обследование.

- С помощью ларингоскопа осматривают гортань и обнаруживают провисание голосовой связки на стороне поражения.

- Рентгенография черепа — определение структуры костей, наличие переломов, травм, новообразований, очагов кровоизлияния.

- Электромиография — метод исследования, оценивающий биоэлектрическую активность мышц и позволяющий определить периферический характер паралича.

- Компьютерная томография — максимально точные снимки любой части тела и внутренних органов, выполненные с помощью рентгеновского излучения.

- Эзофагоскопия — определение работы мышц глотки и голосовых связок путем осмотра их внутренней поверхности с помощью эзофагоскопа.

- Электрокардиография — самый простой, доступный и информативный метод диагностики заболеваний сердца.

- МРТ — послойные снимки любой области тела, позволяющие максимально точно изучить структуру того или иного органа.

- В лабораторных анализах присутствуют характерные изменения: в ликворе – признаки инфекции или кровоизлияния, в гемограмме — воспаление, в иммунограмме — специфические антитела.

Диагностические мероприятия

Отличить псевдобульбарный паралич от истинного синдрома поражения продолговатого мозга врачам помогают современные лабораторные, а также инструментальные методы диагностики. Помимо тщательного сбора жалоб у больного, его неврологического осмотра, специалист оценивает внешние изменения – в мышцах, речи, провисание мягкого неба, отклонение языка в одну сторону.

Электронейромиография позволяет оценить характер паралича – при псевдобульбарном синдроме он периферический, что отражено на графическом изображении движения нервного импульса по нисходящим путям. Тогда как рентгенография твердых структур черепа покажет присутствие трещин, иных травматических изменений.

Неоценима информация от компьютерной или магнитно-резонансной томографии продолговатого мозга – двигательные центры представлены в разных плоскостях, что позволяет выявлять малейшие изменения в них. Равно как опухолевые образования или иные патологические очаги в мозговой ткани. Инфекционный процесс и спровоцировавшие его болезнетворные микроорганизмы будут определены с помощью люмбальной пункции.

После тщательного анализа всей информации от диагностических процедур, в том числе от биохимического анализа крови, врач проведет дифференциальную диагностику и выставит полноценный диагноз.

Лечение

Неотложная медицинская помощь должна быть оказана в полном объеме больным с острым бульбарным синдромом, сопровождающим признаками дыхательной и сердечно- сосудистой дисфункции. Реанимационные мероприятия направлены на поддержание жизненно важных функций организма.

- Больных подключаются к аппарату ИВЛ или интубируют им трахею;

- Вводят «Прозерин», восстанавливающий мышечную активность, улучшающий глотательный рефлекс и моторику желудка, урежающий пульс;

- «Атропин» устраняет гиперсаливацию;

- Антибиотики вводят при явных признаках инфекционного процесса в головном мозге;

- Мочегонные средства позволяют справиться с отеком мозга;

- Препараты, улучшающие мозговое кровообращение, показаны при наличии сосудистых нарушений;

- Пациентов с нарушением дыхания и деятельности сердца госпитализируют в отделение интенсивной терапии.

Основная цель лечебных мероприятий – устранение угрозы для жизни пациента. Всех больных с тяжелым неврологическим расстройством транспортируют в медицинское учреждение, где им подбирают адекватное лечение.

Этапы проводимой терапии:

- Этиотропная терапия — устранение болезней, ставших первопричиной бульбарного синдрома. В большинстве случаев эти недуги не лечатся и прогрессируют всю жизнь. Если причиной патологии становится инфекция, принимают антибактериальные средства широкого спектра – «Цефтриаксон», «Азитромицин», «Кларитромицин».

- Патогенетическое лечение: противовоспалительное — глюкокортикоиды «Преднизолон», противоотечное — диуретики «Фуросемид», метаболическое – «Кортексин», «Актовегин», ноотропное – «Мексидол», «Пирацетам», противоопухолевое — цитостатики «Метотрексат».

- Симптоматическая терапия направлена на улучшение общего состояния больных и уменьшения выраженности клинических проявлений. Витамины группы В и препараты с глутаминовой кислотой стимулируют обменные процессы в нервной ткани. При тяжелой дисфагии – введение сосудорасширяющих и спазмолитических препаратов, проведение инфузионной терапии, коррекция сосудистые нарушения. «Неостигмин» и «АТФ» уменьшают выраженность диасфагии.

- В настоящее время хорошим лечебным эффектом обладает применение стволовых клеток, которые активно функционируют вместо пораженных.

- Пациентов с бульбарным синдромом в тяжелых случаях кормят через энтеральный зонд специальными смесями. Родственникам необходимо следить за состоянием полости рта и наблюдать за больным во время еды, чтобы не допустить аспирацию.

Бульбарный синдром с трудом поддается даже адекватной терапии. Выздоровление наступает в единичных случаях. В процессе лечения улучшается состояние больных, наступает ослабление паралича, восстанавливается работа мышц.

Физиотерапевтические методы, применяемые для лечения бульбарного синдрома:

- электрофорез, лазеротерапия, магнитотерапия и грязелечение,

- лечебный массаж для разработки мышц и ускорения процесса их восстановления,

- кинезотерапия — выполнение определенных упражнений, способствующих восстановлению работы опорно-двигательной системы человека,

- дыхательная гимнастика — система упражнений, направленная на укрепление здоровья и разрабатывающая легкие,

- лечебная физкультура – определенные упражнения, ускоряющие выздоровление,

- в восстановительном периоде показаны занятия с логопедом.

К хирургическому вмешательству прибегают в тех случаях, когда консервативное лечение не дает положительных результатов. Операции проводят при наличии опухолей и переломов:

- Шунтирующие операции предупреждают развитие дислокационного синдрома.

- Трепанацию черепа проводят больным с эпидуральными и субдуральными гематомами мозга.

- Клипирование патологически расширенных сосудов головного мозга является хирургическим методом, позволяющим эффективно ликвидировать аномальные изменения в кровеносной системе.

- Холестериновые бляшки удаляют путем проведения эндартерэктомии и протезирования поврежденного участка.

- При переломах черепа проводят вскрытие черепной коробки, устраняют источник кровотечения и осколки костей, закрывают дефект костной ткани удаленной костью или специальной пластиной, а затем переходят к длительной реабилитации.

Особенности у детей, в том числе новорождённых

У детей бульбарный паралич может часто развиваться из-за гипоксии или различных травм, полученных во время родов. У новорождённых малышей уже на первых неделях жизни врачи прибегают к восстановлению рефлексов. Помимо лекарственных средств, младенцам необходимы массаж и физиотерапевтические процедуры. Однако далеко не всегда эти меры помогают улучшить состояние ребёнка, и первичное заболевание быстро прогрессирует. При осмотре педиатр часто отмечает повышенную влажность в ротовой полости, а во время плача виден отведённый в сторону кончик языка. Иногда родители замечают у новорождённого нарушение мимики, лицо становится неподвижным, он не может самостоятельно проглотить молоко или смесь.

Для многих детей становятся необходимостью занятия с логопедом. Из-за атрофии мышц лица и языка у ребёнка может нарушиться речь, она становится невнятной, что значительно ухудшает его социальную адаптацию и способность к обучению.

Занятия с логопедом чрезвычайно важны для больных с бульбарным синдромом

Профилактика и прогноз

Профилактические мероприятия, предупреждающие развитие бульбарного синдрома:

- иммунизация путем вакцинации против основных инфекционных заболеваний,

- борьба с атеросклерозом,

- контроль артериального давления и уровня сахара в крови,

- своевременное выявление новообразований,

- сбалансированное питание с ограничением углеводов и жиров,

- занятия спортом и ведение подвижного образа жизни,

- соблюдение режима труда и отдыха,

- прохождение профосмотров у врачей,

- борьба с курением и употреблением алкоголя,

- полноценный сон.

Прогноз патологии определяется течением основного заболевания, ставшего первопричиной синдрома. Поражение ядер инфекционной этиологии полностью излечивается, а процессы глотания и речи постепенно восстанавливаются. Острое нарушение мозгового кровообращения, проявляющееся клиникой синдрома, в 50% случаев имеет неблагоприятный прогноз. При дегенеративных патологиях и хронических недугах нервной системы паралич прогрессирует. Больные обычно погибают от сердечно-легочной недостаточности.

Терапия паралича

Псевдобульбарный синдром не возникает из ниоткуда – он приходит в ответ на основное заболевание. Поэтому при лечении паралича необходимо победить первопричину болезни как у взрослых, так и у детей. Например, чтобы воздействовать на гипертонию, специалисты приписывают сосудистую и гипотензивную терапию.

Помимо основной причины возникновения синдрома, следует обратить внимание и на нормализацию работы нейронов, на улучшение циркуляции крови в мозге («Аминалон», «Энцефабол», «Церебролизин»). С недугом помогут справиться метаболические, сосудистые, ноотропные («Ноотропил», «Пантогам») и расщепляющие ацетилхолин средства («Оксазил», «Прозерин»).

К сожалению, какого-либо единого препарата для лечения паралича пока не существует. Специалист должен составить определенный комплекс терапии, учитывая все имеющиеся патологии у пациента. Причем к медикаментозному лечению обязательно необходимо добавить еще и дыхательную гимнастику, упражнения для всех пораженных мышц, физиотерапию.

Также в случае неверного произношения слов больным следует пройти курс занятий с дефектологом. Особенно такая терапия станет полезна детям. Так ребенку будет проще адаптироваться в школе или другом учебном заведении.

Шансы на улучшение самочувствия заметно повысятся, если при лечении недуга использовать стволовые клетки. Они способны спровоцировать замещение миелиновой оболочки, что приведет к восстановлению работы поврежденных клеток.

Как повлиять на состояние у младенцев

Если псевдобульбарный паралич возник у новорожденного ребенка, необходимо как можно быстрее начать комплексное лечение. Обычно оно включает: кормление ребенка через зонд, массаж мышц рта и электрофорез в области шейного отдела позвоночника.

Говорить об улучшении общего состояния младенца можно лишь, когда у ребенка начнут появляться рефлексы, отсутствовавшие до этого; стабилизируется неврологическое состояние; возникнут положительные сдвиги в лечении отклонений, которые были установлены ранее. Также у новорожденного должна повыситься двигательная активность и мышечный тонус.

Реабилитация младенцев

Когда у новорожденного не обнаружены некурабельные поражения, обычно восстановительный процесс начинается уже во время первых двух недель жизни малыша. Если же выявлен псевдобульбарный паралич – лечение приходится на четвертую неделю и обязательно требует проведения реабилитации. Детям, которые перенесли судороги, врачи подбирают медикаменты особенно аккуратно. Обычно используется «Церебролизин» (примерно 10 инъекций). А для поддержания организма назначается «Фенотропил» и «Фенибут».

Массаж и физиотерапия

В качестве дополнительной терапии, которая ускорит процесс выздоровления и реабилитации, специалисты назначают лечебный массаж и физиотерапию.

Массаж должен быть выполнен строго профессионалом и иметь преимущественно тонизирующий, а иногда расслабляющий эффект. Проводить такие процедуры можно даже малышам. Если у ребенка наблюдается спастичность конечностей, лучше начать процедуры уже на десятом дне жизни. Оптимальный курс терапии – 15 сеансов. Одновременно вместе с этим рекомендуется принятие курса «Мидокалма».

Физиотерапия обычно включает электрофорез сульфата магния с алоэ, воздействующий на шейную область.

Псевдобульбарная дизартрия

Это одно из невралгических расстройств, которое является следствием псевдобульбарного паралича. Болезнь возникает из-за нарушения путей, которые соединяют бульбарную пульпу с мозгом. Патология может иметь 3 степени:

- Легкая. Практически незаметна, характеризуется нечетким произношением многих звуков у детей.

- Средняя. Наиболее распространена. Практически все движения мимики становятся невозможными. Больным неудобно глотать пищу, при этом язык малоподвижен. Речь становится невнятной и нечеткой.

- Тяжелая. Больной не может управлять своей мимикой, нарушается подвижность всего речевого аппарата. У пациентов часто отвисает челюсть, язык становится недвижимым.

Лечение патологии возможно только лишь в комплексе медикаментозных препаратов, массажа и рефлексотерапии одновременно. Синдром представляет огромную опасность для жизни человека, поэтому затягивать с лечением крайне не рекомендуется.

Болезнь в детском возрасте

Если со взрослыми все более-менее ясно, то с маленькими детьми не все так однозначно, как кажется.

Так, у маленьких детей тяжело диагностировать болезнь по основному симптому – повышенное слюнотечение в результате затрудненного глотательного рефлекса. У каждого 3 ребенка отмечается такой симптом и не потому, что присутствует патология, а из-за особенностей детского организма.

Как же распознать недуг у ребенка? Для этого необходимо осмотреть ротовую полость малыша и обратить внимание на положение языка. Если он неестественно сдвинут в сторону или отмечается его подергивание, имеет смысл обратиться к специалисту, для проведения тщательного анализа.

Кроме того, у таких деток отмечаются проблемы с глотанием пищи, она может вываливаться изо рта или попадать в носоглотку, если речь идет о жидкости.

Кроме того, у больного ребенка может наблюдаться частичный паралич лица, который проявляется в отсутствии изменений в мимике малыша.

Наблюдаемые рефлексы при нарушении

Основным признаком развития этого заболевания считается непроизвольный плач или смех, когда человек обнажает зубы, при этом если по ним провести чем-нибудь, например перышком или небольшим листом бумаги.

Для ПБС характерны рефлексы орального автоматизма:

- Рефлекс Бехтерева. Наличие этого рефлекса устанавливают при легком постукивании по подбородку или по шпателю или линейке, которые лежат на нижнем ряде зубов. Положительным результатом считается тот случай, если происходит резкое сокращение жевательных мышц или сжатие челюстей.

- Хоботковый рефлекс. В специализированной литературе можно встретить другие названия, например, поцелуйный. Чтобы его вызвать, совершают легкие постукивания по верхней губе или же около рта, но при этом необходимо задеть круговую мышцу.

- Дистанс-оральный рефлекс Корчикяна. При проверке этого рефлекса губы больного не задеваются, положительный результат бывает только в том случае, если губы автоматически вытягиваются трубочкой без прикосновения к ним, только при поднесении какого-либо предмета.

- Назо-лабиальный рефлекс Аствацатурова. Наличие сокращений лицевых мышц происходит при несильном постукивании по спинке носа.

- Ладонно-подбородочный рефлекс Маринеску-Радовича. Вызывается в случае раздражения кожных покровов на участке под большим пальцем руки. Если мышцы лица со стороны раздраженной руки непроизвольно сокращаются, то тест на рефлекс положительный.

- Синдром Янышевского характеризуется судорожным сжатием челюстей. Для проведения теста на присутствие этого рефлекса раздражитель воздействует на губы, десны или твердое небо.

Хотя и без наличия рефлексов симптоматика ПБП достаточна обширна. В первую очередь это связано с поражением множества участков головного мозга. Кроме положительных реакций на наличие рефлексов, признаком ПБС является заметное снижение двигательной активности. О развитии ПБС говорит и ухудшение памяти, отсутствие концентрации внимания, снижение или полная потеря интеллекта. К этому приводит наличие множества размягченных очагов головного мозга.

Проявлением ПБС является практически неподвижное лицо, которое напоминает маску. Это связано с парезом мышц лица.

При диагностировании псевдобульбарного паралича в некоторых случаях может наблюдаться клиническая картина, схожая с симптоматикой центрального тетрапареза.

Восстановительный период при лечении новорожденных

В большинстве случаев, если не приходится иметь дело с некурабельными тяжелыми поражениями, ранний восстановительный период начинается в пределах первых 2-3 недель жизни ребенка. Когда приходится иметь дело с такой проблемой, как псевдобульбарный синдром, лечение на 4 неделе и далее включает проведение терапии восстановительного периода.

При этом для детей, которым пришлось перенести судороги, препараты подбираются более осторожно. Часто используется «Кортексин», курс лечения которого составляет 10 инъекций. Помимо этих мер во время лечения детям перорально вводятся «Пантогам» и «Ноотропил».

Причины возникновения заболевания

Нарушения головного мозга, вызывающие бульбарный синдром, могут иметь огромное количество причин, которые можно объединить в несколько общих групп:

- Наследственные отклонения, мутации и изменения органов.

- Заболевания головного мозга как травматические, так и инфекционные.

- Другие инфекционные заболевания.

- Токсические отравления.

- Сосудистые изменения и опухоли.

- Дегенеративные изменения мозговых и нервных тканей.

- Костные аномалии.

- Нарушения внутриутробного развития.

- Аутоиммунные сбои.

Каждая группа содержит большое количество отдельных заболеваний, каждое из которых способно дать осложнения на бульбарную группу ядер головного мозга и на другие его части.

Чем отличается псевдобульбарный паралич?

Развивается при поражении проводящих путей, идущих от коры к ядрам указанных нервов, то есть очаг поражения расположен выше, чем при бульбарном параличе. Он относится к параличам центрального типа. Их особенностями является повышение мышечного тонуса, появление патологических рефлексов, отсутствие атрофий мышц.

Дизартрия и афония напоминают проявления бульбарного паралича. Голос становится слабым, осипшим, нарушается выговаривание большинства звуков. Причиной этого является повышение тонуса мышц языка и мягкого неба. Поэтому попытка четче проговаривать слова ведет к еще большему ухудшению дикции, так как спазмированные мышцы напрягаются сильнее.

Облегчено вызывание глоточного, кашлевого рефлексов. Появляются рефлексы орального автоматизма, которые в норме отсутствуют у взрослого человека: при раздражении области рта губы вытягиваются трубочкой, человек совершает сосательные движения.

Характерным признаком является развитие насильственного плача или смеха. Соответствующая мимика появляется спонтанно, без волевого усилия и не соответствует реальной ситуации.

Причины развития бульбарного синдрома

Многие неблагоприятные факторы способны провоцировать возникновение сбоев в работе нервной системы и рефлекторной дуги. К ним относятся как инфекционные агенты, так и незаразные патологии. Основными причинами возникновения бульбарного синдрома у детей и взрослых являются:

- Врожденные генетические аномалии. Ряд заболеваний сопровождается повреждением нормального строения и функций продолговатого мозга, что и приводит к появлению специфических симптомов поражения. Провоцировать возникновение подобных расстройств может амиотрофия Кеннеди и порфириновая болезнь. Псевдобульбарный синдром у детей, часто отмечамый на фоне ДЦП, также относится к числу наследственных патологий. Особенность проблемы заключается в отсутствии атрофии пораженных мышц, то есть паралич носит периферический характер.

- Распространенной причиной развития бульбарного синдрома у новорожденных являются бактериальные и вирусные инфекции. Они приводят к воспалению оболочек головного и спинного мозга. Менингит и энцефалит сопровождаются формированием параличей, как центральных, так и периферических. Распространенными агентами, приводящими к расстройству, являются возбудители болезни Лайма и ботулизма.

- В неврологии описано возникновение бульбарного и псевдобульбарного синдромов на фоне дефектов костных структур, например, при травмах или остеохондрозе, поражающем область шеи. Механизм формирования клинических признаков связан со сдавливанием нервных структур, что препятствует их нормальной работе.

- Расстройства функции ЦНС возникают и при формировании онкологических процессов. Опухоли препятствуют полноценному питанию и кровоснабжению пораженных органов, что и приводит к формированию проблемы.

- Сосудистые дефекты – распространенная причина развития бульбарного синдрома. Характерные нарушения работы мышц языка и глотки возникают вследствие инсульта, поскольку при данной проблеме отмечается тяжелая степень ишемии нервной ткани. Врожденные аномалии строения артерий и вен также способны приводить к формированию заболевания.

- В отдельную группу этиологических факторов, провоцирующих возникновение бульбарного синдрома, выносят аутоиммунные проблемы. Распространенной причиной расстройств работы нервной системы является рассеянный склероз, сопровождающийся повреждением оболочек волокон, формирующих спинной и головной мозг.

Как диагностировать болезнь?

Диагностика данного заболевания не включает в себя наличие огромного количества анализов и инструментальных методов лечения. Основу составляет внешний осмотр больного специалистом, а также такая процедура, как электромиография.

Электромиография – исследование биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах человека при возбуждении мышечных волокон.

На основании полученных данных доктор делает заключение и назначает лечение.

Как правило, лечение бульбарного паралича проводится в стационаре. Однако, человеку не приходит в голову записаться к хирургу заранее, и обращение в лечебное учреждение с симптомами, характерными для данного недуга происходит уже на поздних сроках болезни, что влечет за собой возникновение угрозы для жизни пациента.

По этой причине важно устранить угрозу для жизни человека. В частности:

Больному может потребоваться удаление слизи из горла, для проведения искусственной вентиляции легких. Только после того, как жизни пациента ничего не будет угрожать возможна его транспортировка в лечебное учреждение.

В больнице организуется лечение, направленное на устранение симптомов и непосредственно для устранения, в частности:

Для возобновления глотательного рефлекса человеку назначают Прозерин, Аденозинтрифосфат и витаминный комплекс

Для устранения неконтролируемого слюнотечения пациенту показан Атропин

Для устранения симптоматических проявлений назначают лекарства, характерные для того или иного симптома (для каждого человека индивидуально)

Несмотря на то что основа лечения направлена на устранение причины, данный синдром плохо поддается лечению, а так как обычно поражаются нервные корешки в глубине головного мозга назначение операции для устранения проблемы маловероятно.

Тем не менее благодаря современным методам лечения бульбарный паралич – это не приговор, и с ним возможно, нормально жить, при условии поддерживающей терапии. Поэтому при возникновении первичных симптомов, лучше лишний раз обратиться к специалисту и получить хорошие новости, чем затянуть и услышать неприятный диагноз. Берегите себя и своих близких и не занимайтесь самолечением.

Питание

На запущенных стадиях бульбарного синдрома больной не может питаться естественным путем, что обуславливает необходимость осуществления приема пищи посредством специальной трубки – пищевого зонда. Для того чтобы укрепить защитный барьер и ускорить процесс выздоровления, врач составляет для пациента индивидуальный рацион питания.

Пища, используемая для кормления больных с параличом мышц, не должна быть густой и содержать твердые комочки.

Оптимальным вариантом принято считать использование специальных смесей, которые имеют однородную структуру и с легкостью проходят внутри пищевого зонда.

Популярным представителем является Нутризон, который содержит умеренный объем белков, жиров, углеводов, а также витаминов.

Бульбарный синдром приводит к нарушению глотания и речи

Бульбарный синдром приводит к нарушению глотания и речи